他幾乎一生都在向全世界介紹中國人民偉大光榮的革命事業,促進世界人民對中國的了解和友誼。

他為中國革命和建設的前進而歡欣鼓舞,也為中國革命和建設的曲折而沮喪焦慮。

他數十年如一日地熱愛中國,哪怕因此在本國遭到麥卡錫主義者的迫害排擠也矢誌不渝。

他的遺言是:我生前一部份身心常在中國,希望死後也能夠將部份骨灰留在中國。

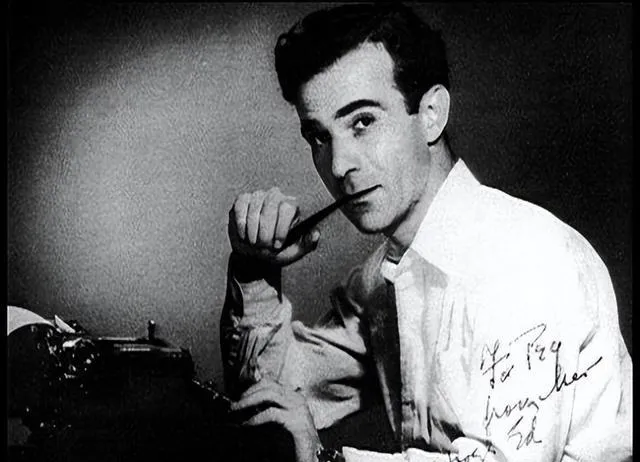

他就是美國作家、世界著名記者艾德加·斯諾——當年陜北的紅軍戰士們口中的斯諾同誌。

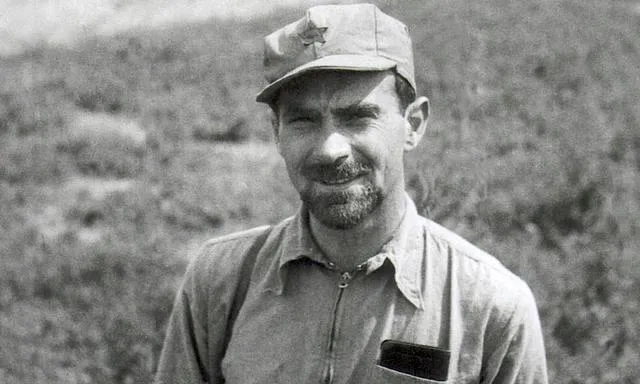

眾所周知,1936年6月,當時作為記者的斯諾在陜甘寧邊區一連存取了92天,期間與紅軍的指戰員,上到中央領導人,下到普通戰士進行了多次長談,結下了深厚的友誼。

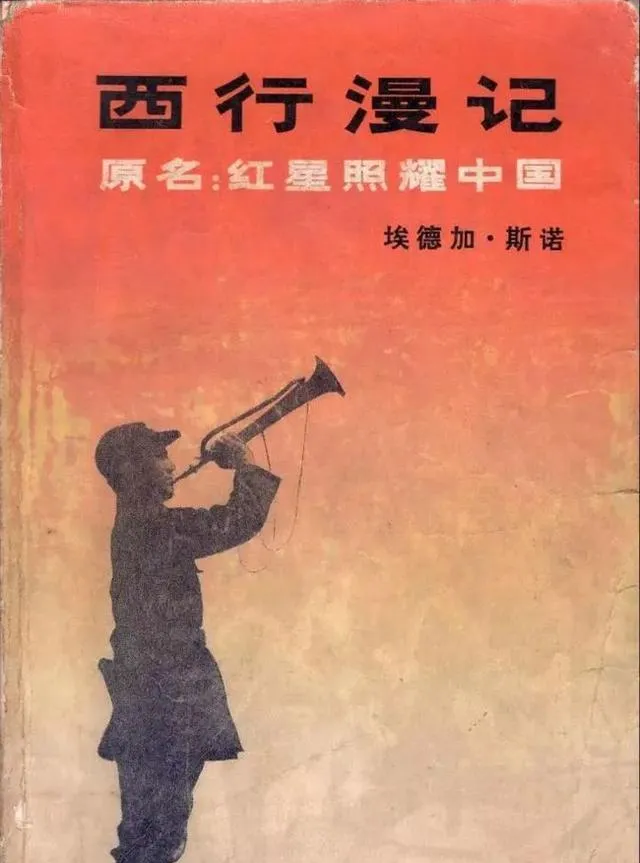

斯諾從陜甘寧邊區回去後,寫下了【紅星照耀中國】一書,結合自己在陜甘寧邊區的所見所聞所思所感,向全世界介紹了當時尚且還孱弱而神秘的黨和紅軍,為黨和紅軍在海外樹立了正面形象。

該書先是用英文在英國和美國出版,而後又先後被譯成俄、法、日本、瑞典、德、意大利、西班牙、荷蘭、希伯來、哈薩克等多種語言,行銷以數百萬計,傳遍全球。

1943年,斯諾赴歐洲戰場,在蘇聯戰地采訪反德國法西斯侵略的三位女戰士時,問她們是怎樣學會同敵人打仗的,她們答道: 「我們從一部叫做【紅星照耀中國】的書裏找到了一些主意。」

這三位女戰士卻並不知道站在她們面前的這位記者就是【紅星照耀中國】的作者。

而鮮為人知的是,斯諾在進入陜甘寧邊區後,結識的第一個人正是周恩來。

當時周恩來由安塞到譚家營去布置東線紅軍工作,途經百家坪歇息。斯諾和美國醫生馬海德也正好到了百家坪。

斯諾進入百家坪,便看見有一個穿著舊布軍裝,戴著一頂褪色的紅星軍帽,長著中國人少有的濃密大胡子的瘦削的紅軍軍官,領著一個戴眼鏡的紅軍軍官迎了上來,舉手碰了碰帽檐,瀟灑地行了個標準軍禮,並用流利的英語招呼說: 「哈嘍,你們想找什麽人嗎?我是這兒的負責人周恩來。」

斯諾心中不由一陣歡喜,想不到剛進入「紅色世界」便遇到了紅軍的一位重要領袖,而且,這個被國民黨稱為「赤匪」的領袖是那樣的溫文爾雅,他那一臉的大胡子也蓋不住那種文質彬彬的君子氣息。

這是斯諾與周恩來的第一次相見,周恩來在百忙之中仍然抽空接見了他,為他為期92天的旅途做了詳細的規劃,甚至就連沿途護送的士兵和各地接待的人都親自選定,安排的極為細致妥帖。

第一次見面,周恩來就給斯諾留下了如此深刻的印象,令他終生難忘。

1938年,正式出任國民政府軍事委員會政治部副部長的周恩來,在武漢又和斯諾不期而遇,兩人雖然此前只見過一次面,卻感覺就像故友重逢。

這次見面過後,斯諾回到北平,於1941年回國。他當時絕對不會想到,此次一別竟是近二十年。

直到1960年,斯諾由一個當年的青年小夥變成了一個斑斑白發的花甲老人,周恩來也由當年的「書生造反者」早已成為共和國的總理了。

這一年,斯諾第三次來到中國,仍然是周恩來攜夫人鄧穎超負責接待。

當鄧穎超與斯諾握手時,斯諾笑著用中文叫了一句: 「你好,李知凡太太」。

這個稱呼仿佛是暗號一般,讓鄧大姐更加喜笑顏開,打趣地回復道:「你好,恩公」。

那是1937年盧溝橋事變後,日本侵略者侵入北平,斯諾在中共地下工作者徐冰的夫人家中見到了戴著一副深色太陽鏡、化名「李知凡太太」的鄧穎超。

當時,鄧穎超因病在北平西山療養院治療。

日本侵略者進入北平後,華北地下黨組織正準備把鄧穎超送回蘇區去。但由於日偽和國民黨特務的嚴密盤查和封鎖,地下黨組織希望得到斯諾的幫助。

當時太平洋戰爭還沒爆發,日本人對在中國的外國人,特別是對西方人還不敢太放肆。

因此鄧穎超問斯諾: 「你能同我搭火車去天津嗎?」

「當然可以。」 斯諾毫不猶豫地說,半年多以前,斯諾在保安見過鄧穎超。

「我陪你去天津,你裝扮成我家的女仆,也特許以安全透過。」

幾天後的一個早晨,斯諾陪同鄧穎超來到前門火車站。鄧穎超裝扮得像一個十足的傭人,提著一個行李箱匆匆地跟在斯諾後面。

前門火車站日軍崗哨林立,兇狠地盯著每一個旅客,斯諾擺出當時西方人慣常的傲慢態度,大搖大擺走進檢票口,日軍見他是西洋人,不敢阻攔,但是卻攔住了跟在他後面的鄧穎超。

斯諾立即轉過身用英文對日軍說: 「這是我的傭人,跟我到天津去的。」

日軍懾於他的身份,不敢多說什麽,只能放行。

列車上,擠滿了愁眉苦臉、悶不作聲的難民。斯諾一路上提心吊膽,而鄧穎超卻十分從容鎮定。

到了天津,斯諾與鄧穎超直奔英法租界。進了租界地,斯諾懸著的一顆心才算放了下來。

而後,斯諾又找到他的朋友、合眾社記者愛潑斯坦,由他護送鄧穎超乘船離開天津到煙台。斯諾站在碼頭上一直等到輪船掉頭離岸。

這次斯諾就跟回家一樣,在中國整整待了五個月,期間與周恩來進行了兩次長談。周恩來系統向他闡述了新中國的建設,以及對外關系的方針。名為閑聊,實際上是想借斯諾之口向國際社會傳達新中國的理念。

斯諾自然也知道周恩來的深意,他根據這兩次的談話寫下了一萬多字的筆記,於1961年1月發表在美國的【展望】雜誌上,引起了國際上的強烈反響。

1964年,對於新中國來說,是值得歡呼和慶賀的一年。這一年,國民經濟經過三年調整已從危機中擺脫出來,而且有些經濟指標創造了歷史上最好的水平。

更讓人驚喜的是,10月16日中國成功地爆炸了第一顆原子彈,由此打破了帝國主義的核壟斷、核訛詐,成為第五個有原子彈的國家。

斯諾為了親眼實地了解中國人民克服前進道路上的困難所取得的成就,在1964年10月再一次存取了新中國。

10月30日,周恩來攜鄧穎超熱情地接待了斯諾。

對於斯諾來說,當年國際上有兩件大新聞,第一件是赫魯曉夫下台,第二件則是中國第一顆原子彈爆炸成功,這兩件新聞的發生時間僅相差一天。

由於當時中蘇已經交惡,關於蘇聯的事中國自然得不到第一手訊息。至於原子彈的情況,周恩來肯定知之甚詳,這恐怕也是美國政府沒有阻撓斯諾來華的原因。

在談話中,周恩來主動提到原子彈話題: 「在原子彈問題上,我會說我能說的」。

斯諾聞弦音而知雅意,問道: 「你所講的,我是默默傾聽,還是當作談資說出去?」

這是專屬於他們二人的默契,如果是前者,那斯諾就會安靜聽著,轉頭忘掉;如果是後者,斯諾將會做好筆記,回頭發表出去。

周恩來說道: 「你可以發表在報紙上」。

周恩來告訴斯諾,前幾天中國試爆的第一顆原子彈,比當年美國廣島原子彈威力還要大,還要先進,並不是美國政府所說的小型原子彈。

說完,周恩來拿出一張照片,遞給斯諾說道: 「這是原子彈爆炸的照片,這張照片連許多中央的領導同誌都沒見過」。

周恩來的保密意識非常強,該讓你知道的會及時告訴你,不該你知道的半點風聲也不會漏。第一顆原子彈爆炸前夕,周恩來身邊的秘書,除了軍事秘書外,其他人一點訊息也不知道。就是知道會議一個接著一個,電話不停地響,直到正式宣布了,他們才恍然大悟。

斯諾非常激動,為新中國的巨大成就,也為周恩來給他的那份殊榮。他興奮地說:

「這怕是會驚動世界。我過去在保安窯洞裏存取你們的時候,怎麽也沒想到你們今天能爆炸原子彈。當然,我那時候還沒聽過原子彈這個名詞,恐怕只有愛因斯坦一人才知道原子彈的原理。」

1970年8月,斯諾第三次存取新中國。一如之前的安排,這次仍然是周恩來負責接待。

在這次見面中,周恩來又告訴了斯諾一個獨家訊息: 中美兩方代表可能在北京舉行會談 。

雖然周恩來特地加上「可能」兩個字,但是作為有三十多年交情的老朋友,斯諾知道周恩來謹慎穩重,從來不會無的放矢,他既然會說出來,那就證明十拿九穩了。

事實不出斯諾所料,不到一年後,尼克遜的安全顧問基辛格就秘密訪華了。

1970年10月1日,天安門廣場舉行盛大的國慶慶祝活動,廣場上早已人山人海,喧聲如潮,周恩來早早地來到了天安門城樓。

按慣例毛澤東如果要出席某一個大的活動,周恩來總是要提前來到,對毛澤東所要經過的路線、現場都要仔細認真地檢查一遍,包括毛澤東要坐的椅子。

天安門城樓上那個專供領導人使用的電梯一次一次地升上來,把能夠上天安門城樓的黨、政、軍領導人和一些貴賓陸續送到。

當斯諾帶著夫人洛伊斯·惠勒走出電梯時,周恩來迎上前去,向他們夫婦問好。

「我真是第一個應邀上天安門城樓的美國人嗎?」 斯諾棕色的眼睛閃著興奮的亮光。

「毛主席讓我請你來的。你是中國人民真誠的朋友。」 周恩來熱情地說。

電梯又一次升上天安門城樓。身著銀灰色中山裝、身材魁偉高大的毛澤東在工作人員的陪同下緩緩走出電梯。

周恩來趕忙上前迎接,並將斯諾夫婦領到毛澤東跟前。

毛澤東一見斯諾,非常高興。他親切地握著斯諾的手,風趣地說: 「斯諾先生,老天保佑你,我們又見面了。」

毛澤東握住斯諾的一只手,走問城樓正當中的欄桿邊,問廣場上的人海揮手致意,攝影記者抓拍了這歷史的瞬間。

周恩來對第二天【人民日報】的版面作了精心安排,毛澤東與斯諾夫婦在天安門上的照片發表在頭版的顯著位置。這張向美國發出的含蓄而富有深意資訊的照片,震動了整個世界。

1971年10月,國際事態以人們意想不到的速度迅猛發展。聯合國第26屆大會透過了關於恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利的提案。斯諾和妻子為此在家中幹了一杯香檳酒以示慶賀。

美國總統尼克遜也正緊鑼密鼓地準備正式存取北京。斯諾打算在尼克遜到北京之前先到北京去,他還希望單獨去采訪有史以來美國總統第一次存取中國,親自見證中南海毛澤東和尼克遜的會談。

然而,就在這時,死神卻悄梢向斯諾襲來,一紙晚期胰臟癌的診斷書打斷了斯諾的所有計劃。

近乎絕望的斯諾夫人想到了中國,她想詢問中國是否有辦法挽救斯諾的生命,但她不知道給誰寫信好。

最後,她鼓起勇氣給馬海德寫了一封信寄往北京。

斯諾夫人還正擔心是否能收到回音,不料,沒過多久,兩封貼著中國郵票、寄自北京的信被投到了斯諾的信箱中。

一封是馬海德的復信,信中說中國方面雖不能保證有治愈的把握,但可以盡一切努力給以幫

助,並要求斯諾考慮到北京去接受治療,在那裏可以得到一切照顧和關懷,可以用上能做到的一切醫療手段。

另一封信是周恩來寫來的,其中附有毛澤東和鄧穎超的親筆問候。

病重中的斯諾躺在床上仔細地聽洛伊斯讀著信的內容,枯黃而日漸瘦削的臉上現出了興奮的異彩,他感慨地說: 「接到毛澤東主席、周恩來總理親筆問候信的美國人,想必只有我一個!」

在周恩來的親自關懷下,北京的日壇醫院已準備好了一套病房,駐瑞士大使陳誌方已經和法國航空公司商定在他們的民航飛機上安裝一張病床;去瑞士接斯諾的醫療小組也已組成,由馬海德率領,組員包括外科專家黃國俊以及麻醉師、護士、轉譯等。

1972年1月22日,中國醫療小組在大雪紛飛中從北京飛往日內瓦。當他們出現在斯諾家中時,斯諾夫婦激動得半天說不出話來。

然而,斯諾病情的嚴重性遠遠超出了醫療組原先的想象,如果把斯諾移往中國,很難保證他能平安到達。斯諾自己也堅持 「不願意作為一個病人到中國去,不願意給中國增添累贅」 。

周恩來根據斯諾的意見和身體情況,指示醫療組就地為斯諾進行醫療護理工作,並同意就近從阿爾及利亞的中國醫療隊調去癌癥專家張錦坤和內科專家張貽芳,充實醫療組力量。

在毛澤東和周恩來的關懷下,斯諾的家變成了一個臨時的小醫院。

日內瓦的新聞報刊頻頻報道中國派醫生到了斯諾的床前,法國報紙報道了周恩來接見美國政策委員時談到斯諾病重,並說中國已經派醫生和護士去探望他。

但是,胰臟癌是一種很兇的癌癥,哪怕是21世紀的醫療條件也無法治愈,無情的死神一步一步向斯諾逼近。

2月8日,正在亞的斯亞貝巴出席聯合國安全理事會議的中國駐聯合國代表團團長黃華突然接到北京發來的特急電報:

「斯諾病危,周恩來總理囑你趕往瑞士,探望斯諾並轉達毛澤東主席、周恩來總理等老朋友的慰問。」

當黃華懷著憂郁的心情趕到斯諾的床前時,斯諾像見到久別的親兄弟一樣高興。他一手握住黃華的手,另一只手抓住馬海德的手,微笑著用微弱顫抖的聲音說: 「咱們三個‘赤匪’又湊到一塊了。」

1972年2月15日,正好是中國農歷的春節。這是中國人最熱鬧、最歡慶的團圓節日。然而就在這天的淩晨2時16分,躺在病床上的斯諾在熟睡中永遠地閉上了那雙深褐色的眼睛。

斯諾去世62小時之後,尼克遜的座機從安德魯斯基地起飛,飛往北京。