石達開於大渡河潰敗,此乃必然結局,並非事後而論,實乃就其當時所處局勢及一系列舉措觀之,其敗局已定。

為何如此斷言呢?我們不妨梳理一下自「天京事變」起,至石達開抵達大渡河這一期間所發生的事宜。

鹹豐六年(公元 1856 年)九月初,佐天侯陳承镕告發東王楊秀清有意謀逆,天王洪秀全遂密令北王韋昌輝、翼王石達開與燕王秦日綱,率部回天京戡亂。

當月 4 日,韋昌輝率三千士卒率先抵達,於當日夜間,與秦日綱會合,在陳承镕的接應中,眾人趁夜襲向了東王府。

此夜,東王府慘罹血災,遍地血紅。

其間,東王楊秀清遭誅殺,連東王府中的數千男女老少,亦皆亡於亂刃之中,整個東王府,近乎無人幸免。

次日,殺心大起的韋昌輝,令其部下借搜捕「東黨」之名,於城中肆意屠戮,諸多東王部屬慘遭殺害。

據相關記載,彼時約有兩萬余人因該事件喪生,此即為「天京事變」。

事變發生十余日後(因其當時身處前線,以致歸期延遲),石達開方率部抵達,入城後,與韋昌輝、秦日綱會合,並舉行了一個簡短的會議。

於此次會議中,石達開斥責韋昌輝肆意屠戮無辜之人,然而韋昌輝卻將此視作石達開對東王的庇護,故而,幾人最終不歡而散。

並且其後,韋昌輝欲借此契機,對石達開施以加害之舉。

為求生存,石達開只得連夜撤離天京,而其未能及時脫身的家人與部屬,皆被韋昌輝屠戮。

其後,石達開抵至安徽,於此地,他滿含悲憤之情向洪秀全呈書,籲請誅殺韋昌輝以安眾怒,且此上書獲幾乎全體軍民眾人之支持。

鑒於軍民呼聲甚高,洪秀全只得將韋昌輝誅殺以平事端,同時,頒詔召石達開回至天京。

於是,當年 11 月,石達開應詔歸來,受到軍民敬稱「義王」。同時,由他主導,就「天京事變」後的責任追究問題,提出「僅懲首惡,不責部屬」之議,最終,連韋昌輝的家屬亦獲妥善保護。

如此一來,經由石達開的操持,天京事變所引發的混亂,得以迅速平復。

若依此態勢推進,接下來石達開的契機在於積攢力量,向清廷展開反擊,而當時太平天國也的確具備此等實力,諸多後起之俊才均可獨擋一面,像陳玉成、李秀成等。可以講,彼時太平天國將才濟濟,兵源充足。

然而,問題在於,洪秀全再度胡作非為。

他見石達開深得人心,遂心憂其勢力膨脹,故而將自己的兩位兄弟封王,以此對石達開多方牽制,總之是處處設障。

在此種情形下,石達開內心頗為煩悶。

他清楚知曉一旦內部起紛爭會引發何種後果,畢竟「天京事變」仍記憶猶新。故而,他極度憂慮自身會因此喪命。於是,經過一番深思熟慮,石達開決意離去。

此為太平天國史上的一則重大事宜,便是石達開離天京而去。

石達開出走後,雖帶走一些人,但並非如諸多說法中所稱的達十萬余人之多,其實際人數約為萬人。

最為直接的佐證在於,石達開離走後,行至安徽某一小鎮時,依當地駐守清軍的相關記錄,石達開所部於一夜之間,便渡過了該鎮的一條河。

倘若人數達十萬之眾,此事則難以達成。

不論石達開自天京帶走人員的具體數量,僅言其出走後,便遭遇一大難題,此難題亦為其後失敗的導火線。

該問題在於,石達開怎樣推進下一步的發展事宜。

需明確,盡管洪秀全在作戰方面不及楊秀清,於內政方面不如馮雲山,乃至綜合能力相較其手下幾位王稍顯遜色,然而他卻是太平天國的根本所在。

換言之,洪秀全乃太平天國合法性之基石,其存在使得太平天國的將士具備向心力。

然而石達開所面臨的難題在於,此刻離去,顯然是不願再追隨洪秀全,可若要他自行立戶,卻又難以達成。

為何如此?緣由在於太平天國的正統乃洪秀全,倘若石達開欲真正站穩腳跟並實作長遠發展,除非其能夠在洪秀全已然完備的框架之外,另行構建一套嶄新的理論架構,例如創立一個與太平天國相似,然又存在差異的政權。

然而遺憾的是,石達開不具備此能力。

故而,缺乏此方面能力的他,只能憑借傳統手段,即向部下賜予權力與財富,以此收攏部下,使其繼續對他忠誠,為他效力。

否則,下屬之人亦非愚鈍之輩,追隨石達開,既不能獲名,亦無法得利,定然會離去。

此外,雖說石達開帶走了不少人,然而這些人對他的態度,未必堅定不移。他們之所以選擇跟隨石達開離去,主要是源於對洪秀全以及天京的失望之感。

故而,他們認為石達開可引領他們獲取更為顯著的勝利,那時自身依舊會是天國的重大功臣。

然而,石達開能否引領他們獲取更大的勝利,這是個問題。對於此,隨石達開離開的人,內心亦無把握,仍處於觀望狀態。

簡而言之,此群人對前途以及石達開,皆持遲疑、懷疑之態,蓋因未來具諸多不確定性。

攜此群心存疑慮之兵,其戰鬥能力,不難想見。

故而我們能夠發現,石達開出走後,於江西與浙江多地作戰時,戰況極為不利,全然不見其身為翼王時的風範,甚至可謂是舉步維艱。

一次失敗,下屬尚可理解,兩次、三次亦能勉強予以接納,然若次數頻增,其後果究竟如何呢?

結果表明,石達開部在浙江的相關戰事未能獲取期望成果後,其士氣已然下滑,待到江西戰場,情況愈發嚴重,屢次的失敗,不但使石達開部士氣降至最低,而且致使不少人決定離去,回歸天京。

另一方面,當石達開持續在多地征戰,且屢屢受挫之際,為洪秀全締造了絕佳契機。緣何如此?蓋因石達開吸引了清軍眾多兵力,從而對清軍形成牽制。由此,洪秀全借機出兵,接連取得浦口大捷、第二次攻破江北大營、三河大捷等諸多勝利。

這表明,石達開遭受打擊,而洪秀全卻坐享其成。

此外,洪秀全暗中多有不當之舉,諸如以高官厚祿為誘,促使那些隨石達開離走的將士歸返,像石達開的得力助手楊輔清,便是此般的典型代表。

綜合這幾個因素,石達開所面臨的局勢愈發艱難,其一,連連挫敗;其二,人員漸減;其三,始終受洪秀全的影響。如此發展,莫說進步,恐將覆滅。

故而,經審慎思考,石達開決意前往湖南。

之所以選擇前往此地,緣由在於湖南乃湘軍之根據地,彼時之湘軍,恰全力進擊安徽安慶,故而石達開決意施此「釜底抽薪」之計。

此外,他的規劃為,攻克湖南後,繼而轉戰湖北,最終挺進四川以構建根據地。

然而,令人遺憾的是,鹹豐九年,石達開所發起的寶慶會戰,終究以失敗作結。彼時湘軍迅速回防,而石達開卻是獨自作戰,故而,未能取得成功。

此次失利,對石達開造成重大沖擊,其後,他只得引領軍隊撤往廣西進行整訓。

事實上,彼時眾多人不願前往廣西,為化解此難題,石達開捏造一則謊言,稱其奉天王洪秀全密詔,赴廣西擴充兵力,以此使得部眾對其深信不疑,進而繼續追隨石達開。

此事足以表明,彼時石達開的部眾並非全然與他同心同德,諸多人員乃是懷揣著跟隨石達開可為天國創立功業之念想,方始終相隨。

石達開深知此理,故而撒謊,然謊言既出,遲早需付代價,且此代價,不久便得以兌現。

抵達廣西後,石達開攻克慶遠府且屯駐於此,其後,著手施行改制,構建官府架構、委任官職人員等。

至此,但凡有識之士皆能明晰,石達開此舉實乃意欲另立門戶。

如前文所述,彼時隨石達開之諸多將士,一則欽仰石達開之品德,二則因石達開並未表明與天國全然決裂,故而他們無論於何處征戰,皆為天國之一員。

然而現今石達開如此行事,實乃公然決裂之舉,於此情形之下,那些對天國忠心耿耿之人,定然不願此種狀況持續。

故而,在石達開攻克慶遠府後僅一年之際,其部下大多離去,一部份回歸天京,另一部份則向清朝投誠,總之,石達開身旁幾近無人。

至此,石達開萬念俱灰,遂攜僅余的百余人,於廣西故鄉之鄉村,展開了隱遁生涯。

換言之,石達開在離開天京後,欲自立門戶、開創一番事業的念想,至此已然落空,且幾無達成之望。

誠然,倘若石達開果真就此歸隱山林,那其結局起碼會理想許多,然而,事與願違,命運竟給予石達開一個「重振旗鼓」的契機。

然而,此機會仿若「水中月」「鏡中花」般虛幻不實。

石達開之所以能夠重振旗鼓,與彼時在廣西立足的大成國政權存在關聯。此大成國乃洪秀全金田起義不久後,由廣州天地會首領陳開建立的政權。

陳開舉兵之初,原擬定攻略廣州,怎奈清軍勢強,難以攻克,遂一路波折,行至廣西。

在廣西,陳開起初形勢頗佳,接連占據梧州、南寧等地方,其隊伍亦持續擴充,人數最多時,達十萬余人。

然而,因清軍向廣西增派大量兵力,陳開的境況愈顯艱難。待到石達開退至廣西之時,陳開所建的大成國,近乎窮途末路。

倘若彼時陳開可及時與石達開取得聯系,雙方兵合一處,或許尚有一番大作為。然而,陳開此人頗為自負,即便知曉石達開已至廣西,卻未決定與之協同合作。

最終,大成國錯失扭轉局勢的契機,遭清軍擊潰,致使其勢力嚴重受損。

迫於無奈,陳開只得俯身與石達開結盟。為表誠心,陳開毅然親身前往拜訪石達開,然而,不幸的是,其行蹤遭暴露,尚未尋得石達開,便為清軍所俘,隨後遭殺害。

陳開缺失後,大成國幾近瓦解,身為大成國隆國公的黃鼎鳳,為避免大成國全然覆滅,竭力設法與石達開取得聯系,且率部眾前往歸附。

如此情形下,已然隱居的石達開,定然難以繼續沈寂,故而,在大成國一眾將士的擁護下,石達開重新現身。

石達開復出後,決意趕赴四川,以在該地構建根據地。

由此可見,石達開此次重出,著實擺脫了洪秀全的影響。畢竟大成國之人,並不信奉太平天國的理念。故而,石達開欲開創屬於自身的一番事業的構想,並非無法達成。

然而問題在於,大成國的兵力相較之前石達開的舊部,非但沒有強出許多,甚至還要稍弱一些,致使石達開難以全力施為。

然而,更為關鍵的是,這些大成國的部眾並非昔日石達開的直屬部隊,故而在忠誠程度方面,遠不如從前,起碼無法達到石達開指向何處,他們便攻打何處的水準。

便是率領著這般忠誠度欠佳、戰鬥力較弱的軍隊,石達開屢次輾轉,於同治二年(公元1863 年)五月,抵達大渡河之畔。

在此種形勢下,石達開已然瀕臨失敗之境,緣由在於其麾下部隊的這般狀況,且他其後於大渡河畔的一系列舉措,極大地提升了其失敗的可能性。

何種操作呢?其一,石達開未能適時搶渡,從而喪失了良好時機。

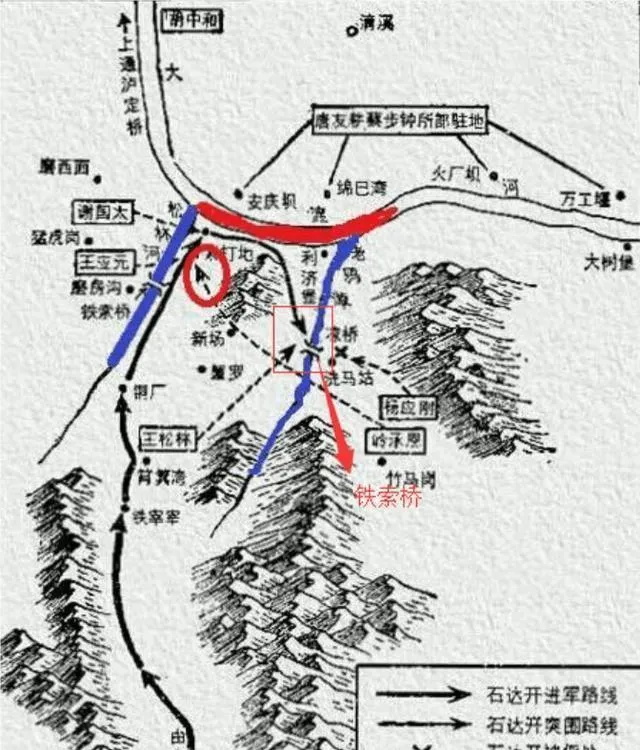

據記載,當年5月14日石達開抵達大渡河,彼時河對岸尚無清軍,此乃絕佳的渡河時機。

誠然,石達開並非愚鈍之輩,他亦察覺到此點,遂命士卒多備舟船,以作渡河之備。

然而,就在當晚,暴雨驟降,致使河水猛漲,如此一來,石達開與其部眾,難以憑借船只順利渡河。

誠然,欲渡河並非別無他法,知名的瀘定橋位於石達開所在之處的上遊,借由瀘定橋,亦可實作渡河。

然而,石達開無法借助瀘定橋實作渡河。

其一,石達開當時所處之地與瀘定橋相距約一百多公裏,倘若未逢暴雨致使河水猛漲,以急行軍之速,抵達此地並非難事。

然彼時河水猛漲,沿岸水浸泛濫,石達開所率部眾中尚有老弱病殘者,於此般情形之下,他難以攜這些人員安然抵達瀘定橋。

其次,清軍方面亦未停歇,當石達開抵至大渡河時,其已在河兩岸的據點部署兵力,旨在阻止石達開渡河。

據記載,彼時清軍於至少三處有所部署,如此一來,石達開難以抵達瀘定橋。

誠然,此乃客觀因素,責任亦不可全然歸咎於石達開。彼時,除卻走瀘定橋,石達開實則另有一條路徑可選,然其卻自行斷送了此契機。

在距石達開不遠之處,有一條松林河,河上有一座小橋,可供通行,此路便是沿該河而設。

為何石達開無法透過此路?緣由很明晰,此路由當地土司王應元據守,而石達開初至大渡河時,將包括王應元在內的土司以及當地民眾皆有所冒犯。

據史料所述,石達開所率部隊初至大渡河周邊時,其部下四處搶掠,對當地民眾施暴,非打即殺。因其蠻橫的態度與殘忍的行徑,致使當地民眾和土司對石達開所部心懷極大怨恨。

於是,當地土司紛紛歸附清朝,成為阻礙石達開的一股力量。

在此情形下,駐守松林河的土司王應元,定然不會準許石達開渡河。故而,自當年5月14日始,至6月3日止,石達開只得於大渡河畔躑躅,徒望河水而興嘆。

最終結局顯而易見,清軍持續收攏包圍圈,石達開陷入絕境,無奈以自身投降以求將士活命,然而清軍卻違背信義,將石達開誘降後,對其余部大肆屠戮。

故而依舊如前文所述,石達開於大渡河兵敗,實則為必然之結局,導致此結局的緣由,概而論之,可列為三項:

其一,石達開始終未能構建一套可擺脫洪秀全影響的體系,一直受洪秀全影響,此狀況極大地動搖了軍心,致使其手下部眾最終紛紛離去。

切莫輕視此系統,洪秀全乃至歷史上其他政權,但凡形成一定規模者,皆具備一套相仿的系統。且看洪秀全,其創立所謂的「拜上帝教」,進而引得眾多人追隨。

故而,若缺失一套系統,成就重大之事則頗具難度。

其次,石達開欠缺明確的戰略構想與目標,始終處於持續流動作戰的態勢之中,進而致使將士們對未來愈發感到迷茫。

誠然,石達開之所以缺乏明確的戰略思維與目標,實則可認為,其一直處於較為矛盾的狀態。他始終未能清晰界定自身定位,究竟是為太平天國盡忠,還是欲成為太平天國的藩王,抑或是另立門戶,總之在這幾種念頭之間,猶豫不決。

他無法明確自身究竟所需為何,故而難以確立明晰的戰略目標。

第三,關乎大成國的兵力與忠誠度事宜,此點前文已有所述。其戰鬥力極為薄弱,尚不及當初的太平軍,與清軍相較則差距更甚。

最為直觀的例證,便是石達開重振旗鼓後,與清軍的數次交鋒,戰況著實難以言表,其中頗為重要的一個原因,便是這些大成國的兵士,素質相差甚多。

綜合此三種因素,石達開的失敗乃必然之勢。其抵達大渡河後,貽誤渡河時機,且在當地引發民憤,如此種種,使其失敗確鑿無疑。況且,縱使石達開僥幸渡過大渡河,然其既無目標,又無戰略,所率之兵戰力薄弱,終歸難逃失敗之結局。