約翰·梅納德·肯恩斯

在【重讀肯恩斯】一書中,作者韋臣用不少篇幅詳細講述了肯恩斯(John Maynard Keynes,1883-1946)與哈耶克(Friedrich August Hayek,1899-1992)這對學術宿敵的論戰。拋開學術之爭,二人之間的友誼令人印象深刻。在納粹空軍1940年7月開始轟炸倫敦後,哈耶克任教的倫敦經濟學院曾一度搬到劍橋的彼得豪斯學院(Peterhouse College)上課,是肯恩斯在劍橋大學的國王學院附近給初來劍橋的哈耶克找到了住處。據哈耶克兒子的回憶,為了提防德國轟炸機,其時肯恩斯曾與哈耶克一起在國王學院哥特式教堂的屋頂巡邏聊天,並行現了兩人在經濟學之外的不少共同興趣,成了非常要好的朋友。雖然肯恩斯的理論常遭人誤解,但他情智雙高、樂善好施是個不爭的事實。而廣泛的興趣,也讓他的朋友遍及各個領域。

【重讀肯恩斯】,韋臣/著,上海三聯書店,2023年11月版

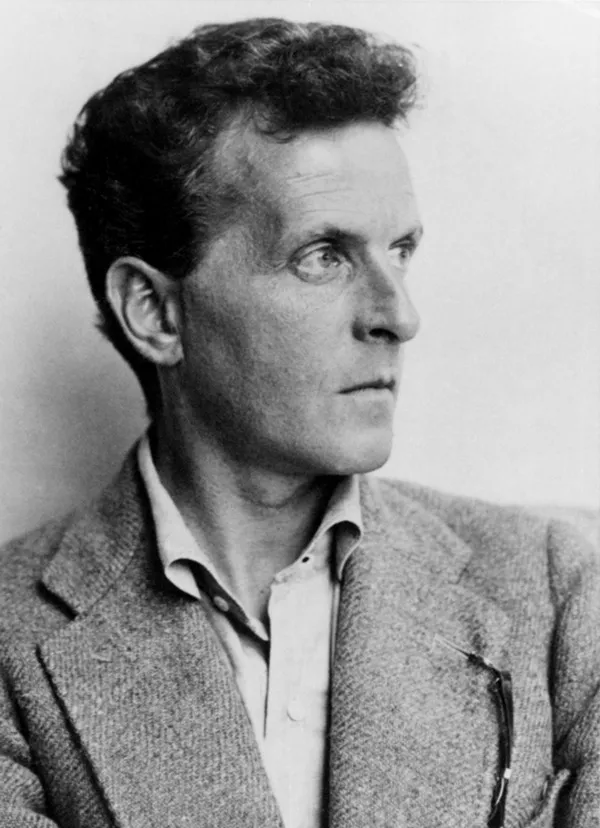

據【肯恩斯傳】的作者透露,在伊頓公學時,肯恩斯就是一個全面發展的學生:他是數理化的優等生但同時又具有很強的「藝術家」氣質;是一流的讀書人但絕不是不懂人情世故的書呆子。20歲以後,他的生活明顯分成了私生活和公共領域兩部份。一種生活環繞著哲理、藝術和友誼,另一種生活是參與政治和公共事務,只不過他覺得不管後者多麽「有意思」,他的激情不在於此,他更加熱心的是第一種生活。正因為如此,筆者透過探訪發現,他與維特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein,1889-1951)保持著不近不遠的友誼,與維珍尼亞·伍爾夫(Adeline Virginia Woolf,1882-1941)之間更是直來直去。而在後一種生活裏,他與馬克斯·韋伯(Maximilian Karl Emil Weber,1864-1920)、E.H.卡爾(Edward Hallett Carr,1892-1982)都有過交集。

肯恩斯與維特根斯坦

哲學是肯恩斯生活的基礎,也是他的第一興趣。他接觸經濟學還是在接觸哲學以後的事;也就是說,對他而言,關於生活目的的哲學優先於關於生活手段的哲學(即經濟學)。肯恩斯的哲學觀形成於1903-1906年間,這是他讀本科的最後兩年加上研究生的第一年。 他有不少哲學家朋友,其中最引人註目的就是維特根斯坦。

維特根斯坦

維特根斯坦1889年出生於一個富可敵國的奧地利鋼鐵大王之家,母親是銀行家的女兒,哈耶克的親戚。他多才多藝,但生性敏感多疑,脾氣暴躁,常常因自我懷疑而抑郁。他自願放棄巨額遺產,終身未婚未育。

1911年一戰爆發前,這位憤世嫉俗的天才在劍橋師從伯特蘭·羅素,那時就結識了肯恩斯,只不過易怒的他曾多次宣稱要和肯恩斯絕交。

在拜羅素為師的第二年,維特根斯坦開始思考邏輯問題和數學基礎問題。他從戈特洛布·弗雷格(【算術基礎】的作者)那裏得到啟發,發現我們的思想表達都依賴於使用的邏輯形式,而這些邏輯形式本身就規定了我們的語言。由此出發,他開始尋找邏輯形式,並試圖用最為簡潔的語言表達他的思想。後來維特根斯坦報名參戰。他從戰時一幅描述汽車事故的圖畫中,發現了命題的作用。一個命題相當於一幅圖畫,它的各個組成部份與世界之間有對應關系。命題的各個部份組合起來,也就是命題的結構,反映了世界的各個部份的組合方式,即事物存在的可能狀態。他把這個想法不斷完善,最後在意大利俘虜營裏整理出一部書稿,題為【關於邏輯和哲學的思考】。

肯恩斯不計前嫌,幫助他將書稿分別寄送給了弗雷格和羅素。1919年12月,維特根斯坦與羅素在海牙用了整整一周時間討論這部書稿,並最終采用了一個拉丁文名稱【邏輯哲學論】,1921年由英國凱根·保羅出版社正式出版。

1924年,肯恩斯寫信給維特根斯坦,在信中承認他沒有讀懂【邏輯哲學論】,但是直覺告訴他,這是極為重要的天才著作。信中措辭謹慎而禮貌,似乎生怕冒犯到這位性格復雜的「上帝」朋友,同時邀請他來劍橋存取。此時還在奧地利鄉村小學做老師的維特根斯坦回信感謝了肯恩斯的好意,說:「我的思想之源已枯竭……我樂意,非常樂意再見到您。而且我知道,您人真的很好。」然而,維特根斯坦覺得如果只是去英國待在屋裏,每兩天和肯恩斯喝喝茶之類,「這並不是足夠友好的事情。為了這些小小的友好,我得忍受由此帶來的巨大的負面影響,得要看著這短暫的假期如幻影般消失。」維特根斯坦說他和肯恩斯已經11年沒有見面,自己變化很大,「並沒有變得比以前好,只是變得不一樣了。」他擔心去拜訪肯恩斯的那個自己並不是肯恩斯所想要邀請的自己,但是「要是我在英國有份工作——例如清潔工或者擦鞋匠——那我就會非常開心地去英國」。

直到1929年,維特根斯坦才再次重返劍橋進行博士答辯。在返回英國的那天,他和肯恩斯就在火車上偶遇,肯恩斯寫道:「哦,‘上帝’到了。我今天在五點一刻的火車上碰見了他。」第二天,肯恩斯就在自己的住所舉辦了信使會(Apostles) 的特別宴會,歡迎維特根斯坦,並且推選他為榮譽會員。之前,由於擔心這位古怪的「上帝」拒絕經濟上的資助,肯恩斯還匿名捐贈50英鎊托藍斯帶給維特根斯坦,讓他能夠存取英國。

肯恩斯與維珍尼亞·伍爾夫

如果不是韋臣在序言裏提到的這個事實:「讀肯恩斯的英文原著,你會發現,肯恩斯的文字語言表述並不像康德、黑格爾以及米塞斯、哈耶克和熊彼特等德奧思想家那樣晦澀難懂、詰屈聱牙。無論肯恩斯的經濟學學術著作,還是他的文章、書評、政論和講演稿,都是用非常優美和極普通的英語語言表達的。」大多數人都不曾留意,這位20世紀最偉大的經濟學家在伊頓公學畢業時就獲得過古典文學獎學金,還拿到了劍橋大學的文學碩士學位。他的文學造詣可見一斑。

肯恩斯曾跟倫敦一批前衛文人成立了布林斯伯裏俱樂部(Bloomsbury Group),其中的核心成員包括作家、20世紀女性主義先鋒維珍尼亞·伍爾夫和她的丈夫李奧拿德·伍爾夫(作家)、姐夫基利夫·貝爾(藝術批評家)、弟弟托比·史帝芬、傳記作家利頓·斯特雷奇、文學批評家迪斯文·麥卡錫、畫家鄧肯·格蘭特、藝術批評家羅傑·弗萊、作家E.M.福斯特等。此外,哲學家伯特蘭·羅素、詩人T.S.艾略特、作家喬伊斯、亨利·占士和奧爾德斯·赫胥黎也與布林斯伯裏過從甚密。中國作家淩叔華因為與伍爾夫的外甥朱利安相戀,也是這個圈子的一員。

肯恩斯(中)與哲學家伯特蘭·羅素(左)、利頓·斯特雷奇

不管是在藝術主張還是個人生活方式上,布林斯伯裏都大膽突破了維多利亞時代的道德禁區,成為文化時尚的仲裁者。透過他們,作家如陀斯妥耶夫斯基、普魯斯特和契訶夫,畫家如塞尚、馬蒂斯和畢加索,思想家如弗洛伊德等開始進入英國公眾的視野。伍爾夫夫婦創辦的霍加斯出版社在出版轉譯作品之外,也刊行實驗性的文學作品和思想家的著作。

【肯恩斯傳】的作者認為,布林斯伯裏是信使會的延伸。劍橋三一學院的利頓·斯特雷奇和李奧拿德·伍爾夫都是信使會的活躍分子,前者與學院裏的托比·史帝芬和基利夫·貝爾來往甚密。1905年3月的某個周四晚上,史帝芬家的幾個孩子——凡妮莎、托比、維珍尼亞和亞德賴恩在哥頓廣場46號發起聚會,托比的一些朋友從劍橋趕來參加,這天也許就是布林斯伯裏俱樂部正式成立的日子。此後俱樂部每周定期活動,不斷吸引新人加入。

畢業於倫敦國王學院的凡妮莎與維珍尼亞姐妹倆都天生麗質,而托比的朋友們有的對女性不感興趣,有的則羞於表達。對於不善社交的維珍尼亞來說,身處一群男同性戀的圈子裏,反倒讓她感到放松。1909年,維珍尼亞曾與利頓短暫訂婚,但1912年她結婚的物件是李奧拿德。可見這是個聯系緊密的小圈子。肯恩斯的一生中,大部份時間都在新老信使會會員的圈子裏度過,囊括了這些人的親朋好友的布林斯伯裏自然也在其中。

左起:安傑莉卡·加涅特、凡妮莎、基利夫·貝爾、維珍尼亞·伍爾夫、肯恩斯

也許是彼此太過熟悉,年齡相仿的肯恩斯和伍爾夫之間向來直言不諱。伍爾夫曾這樣描寫肯恩斯:「梅納德在燈下的生動形象像一個肚皮吃飽了的海豹,雙下巴,向外突出的紅唇,一雙小眼睛充滿性感,非常殘忍而且沒有想象力。他對某個問題有即興的看法,但一轉臉已經不再談論下去,我想這正說明了我對他的感覺為何如此不佳。然而,他對我的書一本也沒有讀過。」事實上,肯恩斯讀過伍爾夫的作品【三個基尼金幣】( Three Guineas )。在這本成為後世女權論者的典範著作中,伍爾夫以書信體的形式對男性熱衷戰爭的法西斯本質進行了深刻批判,並批駁了男性特權、男性偏見、男性虛榮與男性主宰,肯恩斯對此既憤慨又不屑,他認為書寫得非常不好。而伍爾夫對肯恩斯也毫不客氣,她評論肯恩斯的【和平的經濟後果】( The Economic Consequences of the Peace )是「一部影響世界的著作,但是沒有一丁點兒藝術氣息」。

但伍爾夫顯然是欣賞肯恩斯的。比如,她曾稱贊肯恩斯在【梅紹爾博士:被擊敗的敵人】 一文中的人物性格刻畫令人印象深刻,認為「物景描述非常高明」。在1920年2月13日的日記中,她承認,已因【和平的經濟後果】一書而名聲大噪的肯恩斯顯然沒有被沖昏頭腦,而且變得更加謙虛而不是驕傲,雖然她認為這是劍橋的大環境使然,而非肯恩斯的本性。她還評論說肯恩斯身上有「那種對歷史和人性的奇特的、充滿想象力的熱情」。

肯恩斯與馬克斯·韋伯

韋伯比肯恩斯年長近20歲,兩人有相似的生活背景。韋伯曾在內卡河畔的海德堡大學就讀,青年時代便在父母親的客廳裏結識了當時許多傑出人士,其中有各個領域嚴謹和訓練有素的科學專家及人文學者,也包括政治家、詩人、音樂家與作家等。在19世紀末到20世紀最初的十多年裏,韋伯府邸周日下午開始的聚會常常高朋滿座,談笑風生。然而,此時的德國卻面臨著許多重大的社會政治問題。

1914年7月第一次世界大戰爆發,1918年11月戰爭結束,德國作為戰敗國遭受重大挫折,這給關註德國前途命運的韋伯帶來了很大的焦慮,也對韋伯的思想發展產生了諸多不可忽視的影響。1918-1920年間,對韋伯和整個世界而言都是動蕩不定、世事紛繁的。

馬克斯·韋伯

在戰爭尚未結束的1918年10月,憂心忡忡的韋伯已經著手考慮戰後德國重建的問題,並在很短時間內完成了憲制改革的方案。第一次世界大戰結束後,韋伯並未沈浸在戰敗的失望和痛苦的深淵中,而是竭力尋求有所作為——他作為德國代表團顧問參加了巴黎和會的談判。

1919年1月10日,肯恩斯也到巴黎參加和會,他是戰勝國英國代表團中的財政部首席代表。在和會之前的兩個月,肯恩斯就著手制定財政部在德國賠款問題上的方針和立場。早在1916年12月2日,他同經濟史家WJ.艾什裏就寫過一份關於歷史上收取戰爭賠款的經驗教訓。結論是,如果戰敗國對戰勝國支付賠款,一攬子支付的方式對戰勝國並沒有好處,所以應該分若幹年還清為佳。基於這一認識,肯恩斯數度提出旨在重建歐洲的方案。然而,因為種種原因,肯恩斯的主張屢次遭到否決。1919年6月,由於對巴黎和會要簽訂的【凡爾賽和約】中有關德國戰敗賠償及其疆界方面的苛刻條款強烈不滿,肯恩斯辭去了首席代表的職務,重回劍橋大學任教。隨後,肯恩斯撰寫並出版了【和平的經濟後果】一書。這部著作之後被轉譯成多種文字,使肯恩斯本人頃刻之間成了世界名人。自此,「在兩次世界大戰之間英國出現的一些經濟問題上,更確切地說,在整個西方世界面臨的所有重大經濟問題上,都能聽到肯恩斯的聲音」。

而參加巴黎和會的韋伯又是另一番光景。他親歷了處置德國的【凡爾賽和約】的談判和簽署,目睹了和會上德國的屈辱。盡管他曾警告過,德國人政治上的幼稚以及沒有什麽道理的狂妄自大,將毀掉德國的前途,但親眼看到自己的警告成為現實著實讓人心痛。在和約簽署的當年,韋伯還預言,不公平的和約跟德國人的政治素質相互激蕩,一定會將德國帶向更加黑暗的未來。10年後,納粹崛起,他又不幸言中。1919年6月28日,【凡爾賽和約】正式簽署,一年後的6月14日韋伯離世,享年56歲。

在劉蘇裏看來,韋伯的死跟國家出現重大變故有直接關系。他認為,肯恩斯之死也是如此。肯恩斯參加了第二次世界大戰後在美國布雷頓森林舉行的商討戰後全球經濟新秩序的會議,在那次會議上,大英帝國將領跑世界的接力棒,無可奈何地交給了美國,肯恩斯是見證人。【布雷頓森林協定】是1944年7月簽訂的,不到兩年,1946年4月,肯恩斯因心臟病突發逝世,享年63歲。他認為,這兩位思想家並非死於疾病,而是死於心力交瘁(哀莫大於心死)。他們的死亡,都有警醒後來者的意味。

肯恩斯與E.H.卡爾

卡爾比肯恩斯小了近10歲,畢業於劍橋大學三一學院。

在專業領域,卡爾以歷史學家知名,他寫過14卷的【蘇俄史】。構思【蘇俄史】時,他正效力於英國外交部,代表國家處理蘇俄問題。寫作和出版【蘇俄史】的過程中,他也目睹和經歷了冷戰從興起到高潮的全過程。更讓他出名的,是他在國際政治學領域的貢獻。【二十年危機1919-1939】與【和平的條件】兩部作品為他贏得了「當代國際關系現實主義理論大師」的稱號。

E.H.卡爾

與肯恩斯一樣,卡爾不是書齋型學者,而是每天面對具體國是的外交官,也就是方案的執行者。前面提到的三部作品,某種意義上,既是卡爾提出的方案本身,也可以當作方案的思想背景。他的理論素養和哲學思想都投影到他的方案上。

1916-1936年,卡爾供職於英國外交和情報部門,他以外交官的身份也參加了巴黎和會。作為財政部首席談判代表的肯恩斯,當時有沒有與這個才二十出頭的小學弟深入交流,我們不得而知。我們知道的是,肯恩斯參加完巴黎和會就寫了【和平的經濟後果】抨擊和會的愚蠢,卡爾在20年後才寫出【二十年危機1919-1939】,激烈批評英語國家危險的樂觀主義傾向,但這本書成為國際關系學上的開山之作,是現今國際關系專業學生的必讀書。