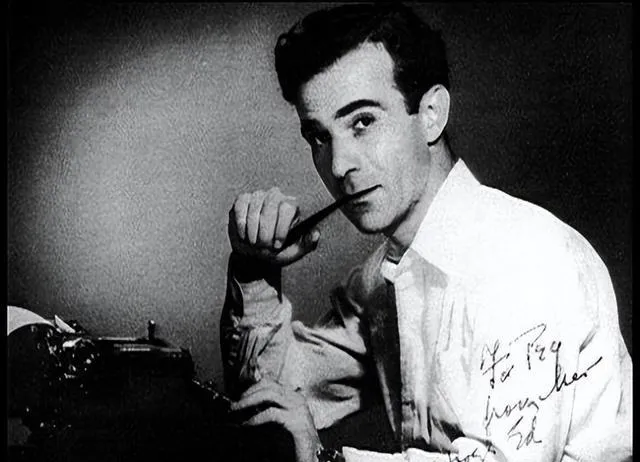

他几乎一生都在向全世界介绍中国人民伟大光荣的革命事业,促进世界人民对中国的了解和友谊。

他为中国革命和建设的前进而欢欣鼓舞,也为中国革命和建设的曲折而沮丧焦虑。

他数十年如一日地热爱中国,哪怕因此在本国遭到麦卡锡主义者的迫害排挤也矢志不渝。

他的遗言是:我生前一部分身心常在中国,希望死后也能够将部分骨灰留在中国。

他就是美国作家、世界著名记者埃德加·斯诺——当年陕北的红军战士们口中的斯诺同志。

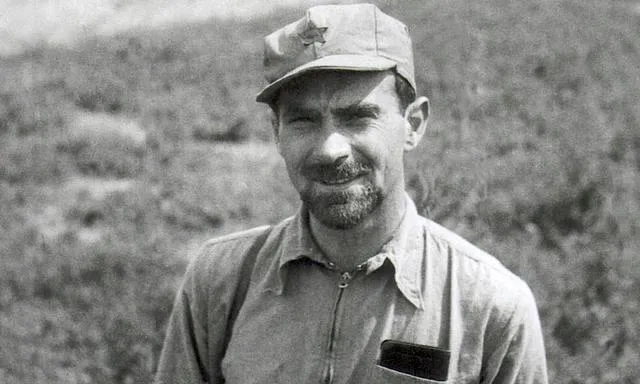

众所周知,1936年6月,当时作为记者的斯诺在陕甘宁边区一连访问了92天,期间与红军的指战员,上到中央领导人,下到普通战士进行了多次长谈,结下了深厚的友谊。

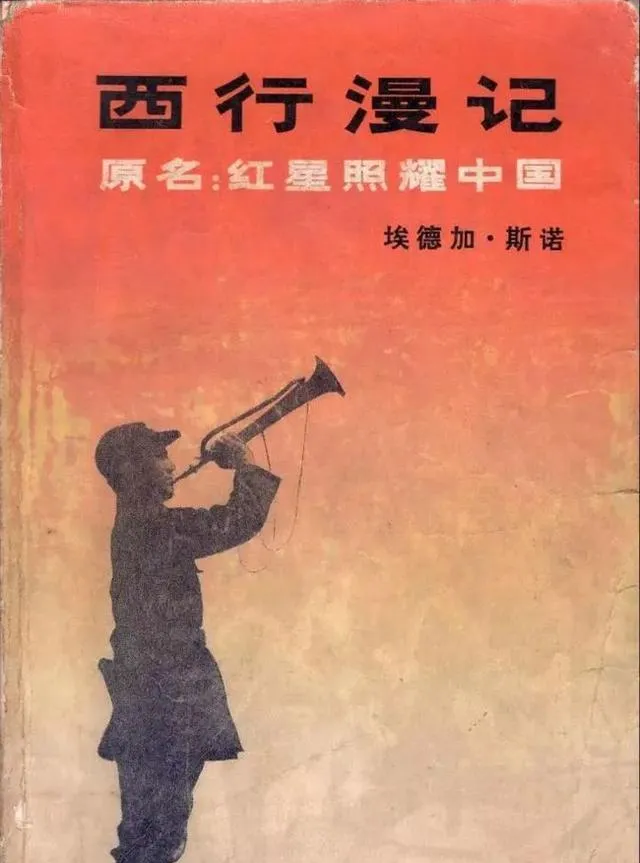

斯诺从陕甘宁边区回去后,写下了【红星照耀中国】一书,结合自己在陕甘宁边区的所见所闻所思所感,向全世界介绍了当时尚且还孱弱而神秘的党和红军,为党和红军在海外树立了正面形象。

该书先是用英文在英国和美国出版,而后又先后被译成俄、法、日本、瑞典、德、意大利、西班牙、荷兰、希伯来、哈萨克等多种语言,行销以数百万计,传遍全球。

1943年,斯诺赴欧洲战场,在苏联战地采访反德国法西斯侵略的三位女战士时,问她们是怎样学会同敌人打仗的,她们答道: 「我们从一部叫做【红星照耀中国】的书里找到了一些主意。」

这三位女战士却并不知道站在她们面前的这位记者就是【红星照耀中国】的作者。

而鲜为人知的是,斯诺在进入陕甘宁边区后,结识的第一个人正是周恩来。

当时周恩来由安塞到谭家营去布置东线红军工作,途经百家坪歇息。斯诺和美国医生马海德也正好到了百家坪。

斯诺进入百家坪,便看见有一个穿着旧布军装,戴着一顶褪色的红星军帽,长着中国人少有的浓密大胡子的瘦削的红军军官,领着一个戴眼镜的红军军官迎了上来,举手碰了碰帽檐,潇洒地行了个标准军礼,并用流利的英语招呼说: 「哈喽,你们想找什么人吗?我是这儿的负责人周恩来。」

斯诺心中不由一阵欢喜,想不到刚进入「红色世界」便遇到了红军的一位重要领袖,而且,这个被国民党称为「赤匪」的领袖是那样的温文尔雅,他那一脸的大胡子也盖不住那种文质彬彬的君子气息。

这是斯诺与周恩来的第一次相见,周恩来在百忙之中仍然抽空接见了他,为他为期92天的旅途做了详细的规划,甚至就连沿途护送的士兵和各地接待的人都亲自选定,安排的极为细致妥帖。

第一次见面,周恩来就给斯诺留下了如此深刻的印象,令他终生难忘。

1938年,正式出任国民政府军事委员会政治部副部长的周恩来,在武汉又和斯诺不期而遇,两人虽然此前只见过一次面,却感觉就像故友重逢。

这次见面过后,斯诺回到北平,于1941年回国。他当时绝对不会想到,此次一别竟是近二十年。

直到1960年,斯诺由一个当年的青年小伙变成了一个斑斑白发的花甲老人,周恩来也由当年的「书生造反者」早已成为共和国的总理了。

这一年,斯诺第三次来到中国,仍然是周恩来携夫人邓颖超负责接待。

当邓颖超与斯诺握手时,斯诺笑着用中文叫了一句: 「你好,李知凡太太」。

这个称呼仿佛是暗号一般,让邓大姐更加喜笑颜开,打趣地回复道:「你好,恩公」。

那是1937年卢沟桥事变后,日本侵略者侵入北平,斯诺在中共地下工作者徐冰的夫人家中见到了戴着一副深色太阳镜、化名「李知凡太太」的邓颖超。

当时,邓颖超因病在北平西山疗养院治疗。

日本侵略者进入北平后,华北地下党组织正准备把邓颖超送回苏区去。但由于日伪和国民党特务的严密盘查和封锁,地下党组织希望得到斯诺的帮助。

当时太平洋战争还没爆发,日本人对在中国的外国人,特别是对西方人还不敢太放肆。

因此邓颖超问斯诺: 「你能同我搭火车去天津吗?」

「当然可以。」 斯诺毫不犹豫地说,半年多以前,斯诺在保安见过邓颖超。

「我陪你去天津,你装扮成我家的女仆,也许可以安全通过。」

几天后的一个早晨,斯诺陪同邓颖超来到前门火车站。邓颖超装扮得像一个十足的佣人,提着一个行李箱匆匆地跟在斯诺后面。

前门火车站日军岗哨林立,凶狠地盯着每一个旅客,斯诺摆出当时西方人惯常的傲慢态度,大摇大摆走进检票口,日军见他是西洋人,不敢阻拦,但是却拦住了跟在他后面的邓颖超。

斯诺立即转过身用英文对日军说: 「这是我的佣人,跟我到天津去的。」

日军慑于他的身份,不敢多说什么,只能放行。

列车上,挤满了愁眉苦脸、闷不作声的难民。斯诺一路上提心吊胆,而邓颖超却十分从容镇定。

到了天津,斯诺与邓颖超直奔英法租界。进了租界地,斯诺悬着的一颗心才算放了下来。

而后,斯诺又找到他的朋友、合众社记者爱泼斯坦,由他护送邓颖超乘船离开天津到烟台。斯诺站在码头上一直等到轮船掉头离岸。

这次斯诺就跟回家一样,在中国整整待了五个月,期间与周恩来进行了两次长谈。周恩来系统向他阐述了新中国的建设,以及对外关系的方针。名为闲聊,实际上是想借斯诺之口向国际社会传达新中国的理念。

斯诺自然也知道周恩来的深意,他根据这两次的谈话写下了一万多字的笔记,于1961年1月发表在美国的【展望】杂志上,引起了国际上的强烈反响。

1964年,对于新中国来说,是值得欢呼和庆贺的一年。这一年,国民经济经过三年调整已从危机中摆脱出来,而且有些经济指标创造了历史上最好的水平。

更让人惊喜的是,10月16日中国成功地爆炸了第一颗原子弹,由此打破了帝国主义的核垄断、核讹诈,成为第五个有原子弹的国家。

斯诺为了亲眼实地了解中国人民克服前进道路上的困难所取得的成就,在1964年10月再一次访问了新中国。

10月30日,周恩来携邓颖超热情地接待了斯诺。

对于斯诺来说,当年国际上有两件大新闻,第一件是赫鲁晓夫下台,第二件则是中国第一颗原子弹爆炸成功,这两件新闻的发生时间仅相差一天。

由于当时中苏已经交恶,关于苏联的事中国自然得不到第一手消息。至于原子弹的情况,周恩来肯定知之甚详,这恐怕也是美国政府没有阻挠斯诺来华的原因。

在谈话中,周恩来主动提到原子弹话题: 「在原子弹问题上,我会说我能说的」。

斯诺闻弦音而知雅意,问道: 「你所讲的,我是默默倾听,还是当作谈资说出去?」

这是专属于他们二人的默契,如果是前者,那斯诺就会安静听着,转头忘掉;如果是后者,斯诺将会做好笔记,回头发表出去。

周恩来说道: 「你可以发表在报纸上」。

周恩来告诉斯诺,前几天中国试爆的第一颗原子弹,比当年美国广岛原子弹威力还要大,还要先进,并不是美国政府所说的小型原子弹。

说完,周恩来拿出一张照片,递给斯诺说道: 「这是原子弹爆炸的照片,这张照片连许多中央的领导同志都没见过」。

周恩来的保密意识非常强,该让你知道的会及时告诉你,不该你知道的半点风声也不会漏。第一颗原子弹爆炸前夕,周恩来身边的秘书,除了军事秘书外,其他人一点消息也不知道。就是知道会议一个接着一个,电话不停地响,直到正式宣布了,他们才恍然大悟。

斯诺非常激动,为新中国的巨大成就,也为周恩来给他的那份殊荣。他兴奋地说:

「这怕是会惊动世界。我过去在保安窑洞里访问你们的时候,怎么也没想到你们今天能爆炸原子弹。当然,我那时候还没听过原子弹这个名词,恐怕只有爱因斯坦一人才知道原子弹的原理。」

1970年8月,斯诺第三次访问新中国。一如之前的安排,这次仍然是周恩来负责接待。

在这次见面中,周恩来又告诉了斯诺一个独家消息: 中美两方代表可能在北京举行会谈 。

虽然周恩来特地加上「可能」两个字,但是作为有三十多年交情的老朋友,斯诺知道周恩来谨慎稳重,从来不会无的放矢,他既然会说出来,那就证明十拿九稳了。

事实不出斯诺所料,不到一年后,尼克松的安全顾问基辛格就秘密访华了。

1970年10月1日,天安门广场举行盛大的国庆庆祝活动,广场上早已人山人海,喧声如潮,周恩来早早地来到了天安门城楼。

按惯例毛泽东如果要出席某一个大的活动,周恩来总是要提前来到,对毛泽东所要经过的路线、现场都要仔细认真地检查一遍,包括毛泽东要坐的椅子。

天安门城楼上那个专供领导人使用的电梯一次一次地升上来,把能够上天安门城楼的党、政、军领导人和一些贵宾陆续送到。

当斯诺带着夫人洛伊斯·惠勒走出电梯时,周恩来迎上前去,向他们夫妇问好。

「我真是第一个应邀上天安门城楼的美国人吗?」 斯诺棕色的眼睛闪着兴奋的亮光。

「毛主席让我请你来的。你是中国人民真诚的朋友。」 周恩来热情地说。

电梯又一次升上天安门城楼。身着银灰色中山装、身材魁伟高大的毛泽东在工作人员的陪同下缓缓走出电梯。

周恩来赶忙上前迎接,并将斯诺夫妇领到毛泽东跟前。

毛泽东一见斯诺,非常高兴。他亲切地握着斯诺的手,风趣地说: 「斯诺先生,老天保佑你,我们又见面了。」

毛泽东握住斯诺的一只手,走问城楼正当中的栏杆边,问广场上的人海挥手致意,摄影记者抓拍了这历史的瞬间。

周恩来对第二天【人民日报】的版面作了精心安排,毛泽东与斯诺夫妇在天安门上的照片发表在头版的显著位置。这张向美国发出的含蓄而富有深意信息的照片,震动了整个世界。

1971年10月,国际事态以人们意想不到的速度迅猛发展。联合国第26届大会通过了关于恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利的提案。斯诺和妻子为此在家中干了一杯香槟酒以示庆贺。

美国总统尼克松也正紧锣密鼓地准备正式访问北京。斯诺打算在尼克松到北京之前先到北京去,他还希望单独去采访有史以来美国总统第一次访问中国,亲自见证中南海毛泽东和尼克松的会谈。

然而,就在这时,死神却悄梢向斯诺袭来,一纸晚期胰腺癌的诊断书打断了斯诺的所有计划。

近乎绝望的斯诺夫人想到了中国,她想询问中国是否有办法挽救斯诺的生命,但她不知道给谁写信好。

最后,她鼓起勇气给马海德写了一封信寄往北京。

斯诺夫人还正担心是否能收到回音,不料,没过多久,两封贴着中国邮票、寄自北京的信被投到了斯诺的信箱中。

一封是马海德的复信,信中说中国方面虽不能保证有治愈的把握,但可以尽一切努力给以帮

助,并要求斯诺考虑到北京去接受治疗,在那里可以得到一切照顾和关怀,可以用上能做到的一切医疗手段。

另一封信是周恩来写来的,其中附有毛泽东和邓颖超的亲笔问候。

病重中的斯诺躺在床上仔细地听洛伊斯读着信的内容,枯黄而日渐瘦削的脸上现出了兴奋的异彩,他感慨地说: 「接到毛泽东主席、周恩来总理亲笔问候信的美国人,想必只有我一个!」

在周恩来的亲自关怀下,北京的日坛医院已准备好了一套病房,驻瑞士大使陈志方已经和法国航空公司商定在他们的民航飞机上安装一张病床;去瑞士接斯诺的医疗小组也已组成,由马海德率领,组员包括外科专家黄国俊以及麻醉师、护士、翻译等。

1972年1月22日,中国医疗小组在大雪纷飞中从北京飞往日内瓦。当他们出现在斯诺家中时,斯诺夫妇激动得半天说不出话来。

然而,斯诺病情的严重性远远超出了医疗组原先的想象,如果把斯诺移往中国,很难保证他能平安到达。斯诺自己也坚持 「不愿意作为一个病人到中国去,不愿意给中国增添累赘」 。

周恩来根据斯诺的意见和身体情况,指示医疗组就地为斯诺进行医疗护理工作,并同意就近从阿尔及利亚的中国医疗队调去癌症专家张锦坤和内科专家张贻芳,充实医疗组力量。

在毛泽东和周恩来的关怀下,斯诺的家变成了一个临时的小医院。

日内瓦的新闻报刊频频报道中国派医生到了斯诺的床前,法国报纸报道了周恩来接见美国政策委员时谈到斯诺病重,并说中国已经派医生和护士去探望他。

但是,胰腺癌是一种很凶的癌症,哪怕是21世纪的医疗条件也无法治愈,无情的死神一步一步向斯诺逼近。

2月8日,正在亚的斯亚贝巴出席联合国安全理事会议的中国驻联合国代表团团长黄华突然接到北京发来的特急电报:

「斯诺病危,周恩来总理嘱你赶往瑞士,探望斯诺并转达毛泽东主席、周恩来总理等老朋友的慰问。」

当黄华怀着忧郁的心情赶到斯诺的床前时,斯诺像见到久别的亲兄弟一样高兴。他一手握住黄华的手,另一只手抓住马海德的手,微笑着用微弱颤抖的声音说: 「咱们三个‘赤匪’又凑到一块了。」

1972年2月15日,正好是中国农历的春节。这是中国人最热闹、最欢庆的团圆节日。然而就在这天的凌晨2时16分,躺在病床上的斯诺在熟睡中永远地闭上了那双深褐色的眼睛。

斯诺去世62小时之后,尼克松的座机从安德鲁斯基地起飞,飞往北京。