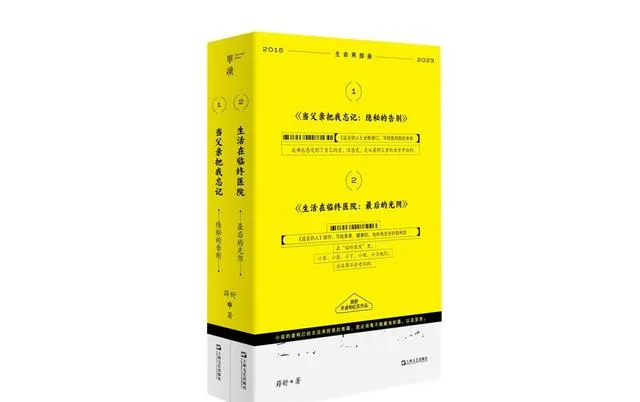

寫「生命兩部曲」——【當父親把我忘記:隱秘的告別】和【生活在臨終醫院:最後的光陰】,可能是薛舒的一種宿命。

2012年,薛舒70歲的父親開始出現艾爾茨海默病的癥狀。一切來得猝不及防。

在薛舒眼中,父親就是家庭的「保護傘」,他是家裏的騎士、醫生、管道工、木匠、油漆匠,他簡直是萬能的。然而,疾病改變了一切。僅僅3年時間,父親忘記了身邊所有的親人,忘記了他的家,甚至忘記了他自己。

失智之後,薛舒的父親又漸漸成了一名失能老人。他不會走路了,不會端起碗往嘴裏扒飯,不會穿衣脫衣……最後,他只能躺在病床上,不會說話,甚至不能自己換一個躺著的姿勢。就這樣,他在「臨終醫院」又躺了整整5年。

2020年2月,薛舒和父親之間的漫長告別終於畫上了句號。

在父親得病之後,身為作家的薛舒不自覺地拿起了筆。「一開始不是為了寫一本書,而是我遭遇了無法解決的困境,然後自己在那裏記錄、宣泄。」但是,寫著寫著,她將目光從父親的個體轉移到了更廣大的社會圖景。「在醫院的老年病房,我看到不止我父親一個人在遭遇衰老和疾病,我也看到不止我們一個家庭在面臨養老困境。於是,我把這些‘深入生活’的故事寫了下來。可以說,是父親用他的病體給了我一次寫作機會。」

讀完「生命兩部曲」,有讀者這樣留言:「究竟該如何面對衰老和臨終?看完這本書後,每個人都難免會想到自己與家人會上演怎樣的劇本。」

答案在書裏,答案也在每個人的心裏。

我們每個人都終將老去,所以,我們值得去了解關於疾病、衰老和死亡的一切事情。我們不能逃避,盡管我們害怕。正如薛舒所說:「這可能是送給即將老去的人們和未來一定會老的我們自己,以及現在還年輕著的,積極生活著的或者頹廢生活著的你,這是送給每個人的一份禮物。」

薛舒工作第一年,和爸爸合影。

我更希望傳達的,是某種生命氣象

上書房:您寫「生命兩部曲」是出於怎樣的機緣?

薛舒: 我是一名職業作家,但是自從2012年我老爸發病之後,我突然發現自己寫不了小說了。

艾爾茨海默病早期的癥狀就是脾氣變壞,忘性大。最要命的是,我爸開始無端猜疑我媽出軌。於是,他不斷找茬兒,和我媽又吵又鬧,簡直沒法相處。要知道,我老爸原來是很寵我媽的,我媽無法承受這種巨大的落差,所以不停地給我打電話求助。那段時間裏,我天天往父母家跑,壓根兒就沒法寫小說,思緒全部被他們捆綁住了。

後來我老爸確診了艾爾茨海默病,我們又開始帶著他四處求醫。但是,我們經常會混淆,他其實是一個病人,而不是一個正常人。我們想盡辦法在他每一次發病時去管著他、去「控制」他,然而我們又無能為力,一種焦慮、絕望的情緒壓迫著我們全家。

有一天晚上,父親鬧騰了一整天,終於睡著了,母親也睡了。我開啟電腦,準備抓緊時間工作,但是,看著文件裏的小說標題,我的眼淚奪眶而出。我什麽也寫不出來,我只覺得自己特別難過,又不知道該怎麽辦。於是,我開始記日記,把這所有的怨憤寫下來。每天晚上,等我老爸睡著了,我就寫一點,有時候是一邊哭一邊寫。

所以,一開始我並不是為了寫一本書,而是我遭遇了無法解決的困境,然後在那裏記錄、宣泄。唯有寫作,可以讓我勉為其難地正視父親的疾病。

再後來,我老爸漸漸把我們全家人都忘了:先是我弟弟,接著是我媽媽、我,最後他把自己也忘了。這個時候,我從泄憤和抱怨中走出來,開始重新梳理,開始客觀理性地分析父親的整個生病過程。同時我也開始在記錄中反思:當我在寫父親這樣一個病人的時候,我到底在寫什麽?這個時候,我感到我終於可以寫成一本書了。

上書房:【當父親把我忘記:隱秘的告別】(原書名【遠去的人】)是2015年出版的,【生活在臨終醫院:最後的光陰】又是什麽時候起筆的呢?

薛舒: 在父親住進老年病房的5年中,我陸陸續續記錄了一些素材,包括一些病友的故事、護工的故事,純粹就是記錄。動筆寫【生活在臨終醫院:最後的光陰】是在2022年,因為疫情的緣故正好有段時間待在家裏,於是就靜下心開始寫作。如果說寫【當父親把我忘記:隱秘的告別】更多是出於個人宣泄,那麽【生活在臨終醫院:最後的光陰】的書寫過程就更理性一些。因為沈澱得比較久,對於父親的疾病以及生死更能客觀地看待,並且,我更多關註到的是整個社會的養老生態。

上書房:從個人化的宣泄記錄到呈現一幅社會化的圖景,您希望給讀者帶去什麽?

薛舒: 其實,我透過寫作這兩本書,更希望傳達的是某種生命氣象。「臨終病房」、養老院這些地方並不可怕,雖然病房裏那些破敗的老人軀體、難聞的氣味都是無法回避的現實,但是,那也是人生的一個「驛站」,那些走到生命終點的老人也是生命,那裏的生活也是生活,只不過,我們很多人不了解或者害怕去了解。

我希望我的書能真實地告訴你什麽是疾病、衰老和死亡,然後能給予別人更多一點希望和溫暖,也帶給大家更多的正能量。

不僅要24小時照顧他,還要和他「鬥智鬥勇」

上書房:目前,中國超過77%的艾爾茨海默病患者都是和家人生活在一起。在照顧父親的8年時間裏,您覺得最難的是哪個階段?

薛舒: 就是在我父親發病初期的那段時間。因為那個時候,你明明知道他對世界的認知已經不是正常人的狀態了,但你心裏又覺得他不該是這樣的。可以說,我們根本就沒有做好心理上的準備。

而且,他制造麻煩的能力實在是太強了。他懷疑一切,不信任一切,他不認識你們所有人,同時他有很強的行動力,所以,他每一分鐘都不能離開家屬的視線。他一不小心去把煤氣開關開啟了怎麽辦?他走出家門回不來了怎麽辦?萬一他把你當陌生人攻擊了怎麽辦?最難的是,不僅要24小時照顧他,還要24小時和他「鬥智鬥勇」。

上書房:作為病人家屬,您對於艾爾茨海默病有怎樣的認識?

薛舒一歲時,爸爸把她抱在懷裏拍照。

薛舒: 早期診斷對艾爾茨海默病來說非常重要。我們一開始覺得我爸是得了「退休症候群」,而且他年紀大了,所以記憶力不好、脾氣大是正常的。直到有一次,他摔了一跤,在家裏待了一個星期,等到他出門的時候,在家門外看了一眼,說:這地方不錯,這是哪裏啊?這時候,我媽才真正感到他病得很嚴重。

我透過觀察發現,艾爾茨海默病的前兆主要有兩點:一是記憶力嚴重衰退,二是無端猜疑、無中生有。比如,我們在生活中經常看到,有的老人無端懷疑別人偷了他的錢或者懷疑別人說他的壞話,這很可能就是艾爾茨海默病的前兆。一旦出現這些奇怪的現象,子女就要趕緊帶老人去看病。

上書房:您對照護艾爾茨海默病患者有哪些實用的建議?

薛舒: 每個人得病的情況是不一樣的,病情的發展行程不一樣,對個體造成的影響也不一樣。我父親的病情發展很快,醫生說可能與他年輕時出過一次嚴重的車禍、受過腦外傷有關。

很多人以為,患艾爾茨海默病會忘記一切,病人就不會有痛苦。事實並不是這樣。我父親病癥發作時,最明顯的一點就是恐懼,因為大面積遺忘,他眼裏看出來的一切都是陌生的,親人不再是親人,家也不再是家,他整天處於被「囚禁」或被「流放」的恐懼中。所以,我們在照護艾爾茨海默病患者時,耐心和理解是第一要務。

上書房:回想照顧父親的這段經歷,您有過什麽遺憾嗎?

薛舒: 我記得有一天,我帶父親去長海醫院看專家門診。那時候,他不承認自己有病,也不肯去看病,我們好不容易連哄帶騙帶他去了醫院。看完病之後下電梯,我爸恨恨地對著我和我媽說:「沒想到你們居然這麽對我!」他覺得我們帶他去看「精神病」,是對他的虐待。然後我就很不耐煩地對他說:「我怎麽對你了?這個世界上我對你最好了,好不好?」他聽了更是氣得發抖。現在回想起來,是我沒有控制住自己的情緒,我應該順著他,而不是去懟他。這也是一點小小的遺憾吧。

不要覺得把老人送進醫院,或養老院就是「不孝」

上書房:您後來把父親送進了醫院的老年病房,據您的觀察,住進老年病房的老人大多身患什麽樣的疾病?

薛舒: 住進老年病房的老人,大致有這麽幾種情況:一些老年人可能中風了,腦梗或是腦出血了,這些病發作之後,雖然經搶救撿回了一條命,但是一部份老人出現了癱瘓癥狀;另一些老人則是得了無法救治的絕癥,並且已經是晚期,到了生活不能自理的地步。這些都是失能老人,他們的子女要上班,老伴又伺候不了。

還有就是像我父親那樣,患艾爾茨海默病3年後,突然病情加劇,生活無法自理。這種失智又失能的老人只能長期躺在床上,我母親幫他翻個身都很困難,我們實在是無奈之下才把我父親送進了老年病房。

上書房:您在書中寫到,老年病房的床位非常緊張,一些老人需要排隊幾個月甚至一年以上才能住進病房,真的是這樣嗎?

薛舒: 我父親先後住過兩家醫院,一家是社群衛生服務中心,一家是民營醫院,住院的老年病房都是處於供不應求的狀況。

以我們家庭為例,為了讓父親住進合適的老年病房,我們曾經對周邊的醫院、養老院做過一番調查。之所以選擇這兩家醫院,主要有兩個原因。一是經濟原因。我母親定下了一個原則,就是我父親每月的住院費用不要超過父親的退休金。在社群衛生服務中心,除了護工費和夥食費,住院、治療以及用藥費用都可以使用醫保,只需自付10%。這樣加起來,每月的總費用大約在3500元。而父親的退休金正好是4000元。二是必須醫養結合,也就是醫療和護理相結合。因為如果沒有醫療的話,失能老人一旦生病,需要大動幹戈地送醫,非常麻煩。目前看來,符合這些條件的老年病房確實非常緊缺。

上書房:對於失能老人的家庭來說,他們最需要的是什麽?

薛舒: 他們需要做出決定,把老人送到醫院或專業機構去。真的,對失能老人來說,送比不送好;對整個家庭來說,也是送比不送好。我認為,不要覺得把老人送進醫院或養老院就是「不孝」,甚至是「虐待」。護理失能老人這樣專業的事情,需要專業機構和專業人員去做。我們家屬需要做的,是盡量多去探望和陪伴。

薛舒讀小學時拍攝的全家福,爸爸、媽媽、薛舒和弟弟。

上書房:美國艾爾茨海默病協會建議,患者家庭應盡早召開全體成員參加的內部會議,開誠布公地討論和分享彼此真實的感受,尋求分工與協作,甚至安排好資金和財產等問題。與這種美國家庭的議事方式相比,您發現中國家庭面對突如其來的疾病時會采取怎樣的應對方法?

薛舒: 首先,我覺得美國家庭和中國家庭在面對突如其來的疾病時會采取不同的應對方法,這可能是文化不同造成的。美國家庭之所以能夠坐下來透過開會的形式討論這樣的問題,是因為他們親人之間的關系並不那麽緊密,所以他們才會用討論的方式來解決問題,用條例來規定大家怎麽做。而中國人不一樣,中國家庭成員之間的關系很親密,而且,中國人的很多事情是約定俗成的,是不適合公開討論的。

但是,由於中國人非常忌諱死亡,所以人們對死亡根本不了解,對死亡的拒斥和畏懼成了人們生活的常態,尤其是即將死亡的人,更是恐慌不已、不知所措。這樣的心態造成了很多中國家庭都是走一步算一步,等到疾病突然降臨,甚至老人哪天突然不行了,整個家庭都處在一種焦慮的狀態中,甚至很多家庭矛盾一觸即發。在病房裏,我看到了一些只會發生在家庭裏關起門來的內部的真實故事。我希望透過呈現這些事實,能引發讀者的思考。

這些努力生活的護工,讓我喜歡與尊敬

上書房:您筆下的老年病房裏的護工一個個活靈活現,為什麽會寫她們?

薛舒: 說實話,我特別感激那些護工。在老年病房裏,她們協助家屬護理病人,幫老人翻身、餵飯、擦身、處理大小便,24小時全天候生活在病房裏。要知道,當我自己沒有能力去為躺在病床上的父親做這些事情的時候,我覺得這些護工真的是幫了我很大的忙。盡管,她們身上有許多人性的弱點,狡黠,有小農意識,或者有一點點投機,但是我覺得,她們大多數人是有底線的,她們天然有一種善良的底色。

我父親身邊的護工,前後一共換了7個。其中有一個人高馬大的小丁,因為工作偷懶被病人家屬投訴而遭到辭退。後來我老爸轉入另一家醫院,我一進去又見到了小丁,原來她換到了這家醫院繼續幹。我註意到,我每次讓她幫忙幹活,她都特別賣力。有一年過年,我老爸的護工要休假回家,幾個不回家的護工就來分配剩下的病人,小丁主動提出,由她來照顧我爸。我毫不猶豫就同意了。果然,她把我老爸照顧得很好。

上書房:您覺得她們身上最打動您的是什麽?

薛舒: 我發現,這些護工都不怕死,不怕面對死,不怕走近死。我喜歡看她們熱火朝天幹活的樣子,喜歡聽她們拔著嗓門說話的聲音,喜歡她們強大的生命力,喜歡她們為了生存而願意承擔所有形式的勞動的那種努力、那種百無禁忌。這些努力生活的護工,讓我喜歡與尊敬。

在老年病房裏,護工協助家屬護理病人,幫老人翻身、餵飯、擦身、處理大小便。

上書房:根據您的觀察,對護工是否也應該有更規範的要求?

薛舒: 當然,要用嚴格和完善的工作條例去規範她們的行為,而不是寄托於護工個人的道德水準。我印象比較深的是,以前給護工塞紅包是比較普遍的現象,但是我父親轉入一家民營醫院後,醫院給了我們一本【護工手冊】,上面明文規定:如果護工收受紅包,立即予以開除。我發現這家醫院幾乎沒有紅包現象,這樣嚴格的管理是非常必要的。

上書房:作為病人家屬,您覺得應該怎樣和護工們相處?

薛舒: 在我們身邊,經常會聽到一些有關護工打罵老人、虐待老人的新聞。首先我想說,虐待老人的事件應該是極個別的,我們不能因此而不信任護工這個群體。

其次,一些病人家屬因為害怕護工不能很好地照顧他們的家人,所以會主動迎合護工,給她們送一些東西,甚至拍她們的馬屁。但是我認為,你對護工是不是真的好,你是否真心尊重她們,你對她們是不是由衷地感激,你的行為所表現出來的誠意,她們是能夠感受到的。我老爸的最後一個護工小倪,我到現在都有她的微信,有時候她會在我的朋友圈裏點贊,還會跟我媽說「小薛真棒」。所以,跟護工打交道其實很簡單,就是有誠意地與她們溝通,平等地去對待她們。

疾病、衰老、死亡,並沒有那麽可怕

上書房:「生命兩部曲」出版後,引起了很多讀者的關註。在讀者的反饋資訊中,您發現他們普遍關心什麽?

薛舒: 大多數的讀者會聯想到一個問題:我老了怎麽辦?有些讀者會想到自己的親人,比如外婆、外公、奶奶是怎麽生病的、怎麽去世的,有很多場景、很多回憶都是大家非常共情的。還有的讀者指出,我們中國人缺乏死亡教育,很多人懼怕死亡,所以無法理性地去面對死亡這件事。透過「生命兩部曲」,讀者可以深入地思考疾病、衰老和死亡,我覺得這非常有意義。

上書房:您有沒有想過「我老了怎麽辦」這個問題?

薛舒: 在照顧老爸的這些年,我經常會想到這個問題。在這個問題上,我們這代人和我父母那代人可能有著完全不同的處理方式。面對突如其來的疾病,我不會讓我的孩子來承擔照顧我的責任,我不希望因為我而捆綁孩子的生活,我會提前為我自己的老年生活做準備。

第一,我會為養老攢下足夠的錢,並且提前做好規劃。等我老了,沒有生活自理能力了,我會自己選定一家合適的老年醫院或養老院住進去。

第二,從社會角度看,科技的進步會為我們未來的養老生活創造越來越好的條件。我最近看到日本東京大學研發的「奧特3」機器人,可以像真人一樣做家務,還能根據人類的語言描述去自行學習、生成各種動作。我很期待這樣的機器人能夠早日進入家庭。

所以,對於「我老了怎麽辦」這個問題,我一點也不悲觀。

上書房:您說過,「生命兩部曲」是送給每個人的一份禮物。為什麽會這麽說?

薛舒: 每個人都會生老病死,但是,大多數人因為害怕而逃避,會躲避疾病、衰老、死亡這些話題。我之所以寫下這些文字,是因為我們每個人終將要經歷這些,我們每個人都會面臨疾病、面臨死亡,這是值得我們每個人去了解的。我把我父親走向疾病、走向死亡的過程寫下來,讓大家也都可以去面對。其中,大家可能也會像我一樣有這樣的困境,有這樣的憤怒,有這樣不可開交的混亂。但是,我想讓大家知道,疾病、衰老、死亡並沒有那麽可怕。

我有一天讀到柴田久美子寫的一本書叫【善終守護師】。書中,作者用這樣一句短歌來形容善終守護:在說「冷啊」的時候,身旁有人也響應說「冷啊」,那是多麽溫暖。「冷啊」是一種存在,就像疾病、衰老、死亡,身旁有人響應說「冷啊」,其實就是說,我也看到了你的苦,或者我也看到了你的甜。也許,這就是「生命兩部曲」帶給大家的意義。

【當父親把我忘記:隱秘的告別】【生活在臨終醫院:最後的光陰】,薛舒著,上海文藝出版社

欄目主編:顧學文 文字編輯:顧學文

來源:作者:徐蓓