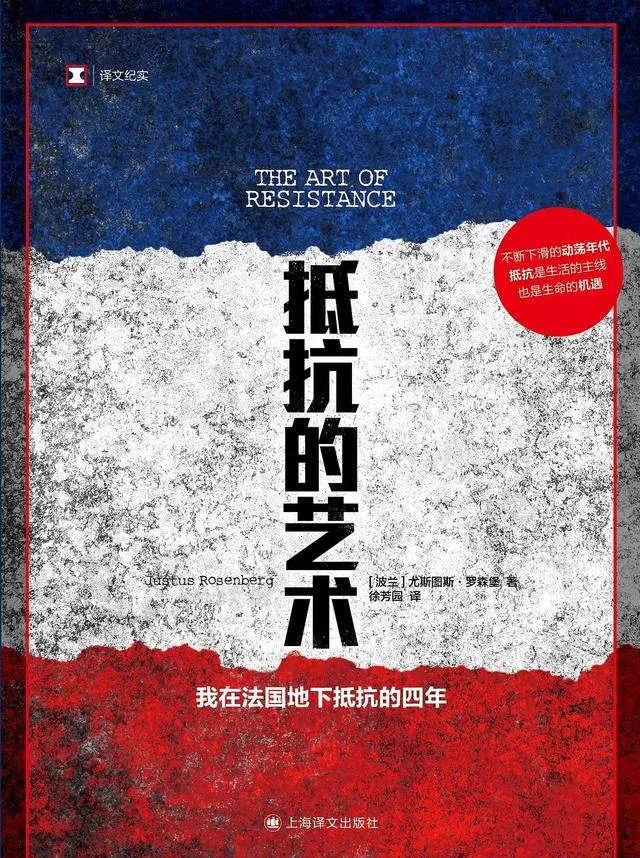

【抵抗的藝術:我在法國地下抵抗的四年】,[波] 尤斯圖斯·羅森堡著,徐芳園譯,上海譯文出版社丨 風之回響RESONANCE,2023年11月版,224頁,58.00元

讀波蘭作家、學者尤斯圖斯·羅森堡(Justus Rosenberg,1921-2021,享年一百歲)的回憶錄 【抵抗的藝術:我在法國地下抵抗的四年】 ( The Art of Resistance: My Four Years in the French Underground ,2020),很容易被作者的傳奇人生及命運之神對他的眷顧緊緊地吸引進去,對我來說更有一種看戰爭大片的快感,從它的開頭與結尾的寫法就很有鏡頭感。

全書開頭的「序」只有短短的十二行字,描述了作者從納粹拘留營逃離出來的鏡頭——一個好萊塢式的長鏡頭,甚至連人物的表情、動作的細節、景物以及聲音都是好萊塢式的;還有這個懸念:「我被出賣了嗎?我終究還是要被送回拘留營,接著被送往奧斯維辛嗎?」典型的畫外音。讀到全書最後部份,2017年3月30日,作者在紐約的法國領事館出席被授予法國最高榮譽的時候,「隨著大使繼續列舉我的成就,我的思維閃回到七十五年前發生的事件」——閃回的鏡頭是在但澤火車站的月台上與父母的告別、在柏林看希特勒的演講、在巴黎劇院穿著船長的戲服的表演、在逃離巴黎的漫長難民隊伍中,以及與米麗婭姆和弗賴伊的第一次見面;大使繼續說著,「但我並沒聽進去,更多畫面飄過」:在艾爾貝爾別墅與超現實主義者藝術家的聚會、在酒店走廊裏躲避子彈的射擊、經過淪為廢墟的達姆城、和一名俄國上校整夜狂飲伏特加……(207頁)還有比這更吸引人的橋段和畫面嗎?馬上想到原書出版於2020年,為什麽還沒有拍成一部大片呢?

作者動筆寫這部回憶錄的時候已經是九十八歲,極為清晰的個人經歷記憶和非常樸實而生動的敘事手法實在令人驚嘆不已。「不斷下滑的動蕩年代,抵抗是生活的主線,也是生命的機遇」——這句廣告語很能把這本回憶錄的關鍵詞提煉出來:那就是「抵抗」。

下面是該書封底對作者的介紹文字:「1937年,十六歲的尤斯圖斯·羅森堡在家鄉但澤目睹了納粹暴行。身為猶太人,他被父母送往巴黎讀書。三年後,納粹進攻法國,他再次處於危險之中,於是,他逃離巴黎,一路南行。一次偶然的機會,他認識了來到馬賽的美國記者瓦萊恩·弗賴伊,後者領導著一個秘密抵抗網路,幫助許多人逃脫納粹的魔爪,其中包括漢娜·阿倫特、馬克·夏加爾、安德烈·布勒東、馬克斯·恩斯特在內的傳奇藝術家和知識分子。憑借對德法文化的深入了解以及多種語言的精通,羅森堡成為組織中的一名偵察員。……隨著弗賴伊被維希政府驅逐出境,羅森堡來到格勒諾布爾,為地下軍團招募年輕成員,並憑借自己的才智和技能幸存下來,成為抵抗運動中的重要人物。1944年諾曼第登陸之後,羅森堡成為遊擊戰士,破壞德國的撤退行動。二戰結束後,羅森堡移居美國,透過教授經典文學,他影響了幾代學生的精神生活。年近百歲,他終於寫下這部史詩般的回憶錄。」還應該補充的是,他在戰爭結束前是美軍第636坦克殲擊營偵察連的正規軍人,在戰鬥中差點被地雷炸死;然後是跟著戰爭推進到解放區域展開工作的聯合國善後救濟總署(UNRRA,簡稱「聯總」)的官員。

讀完這本回憶錄,誰都會承認作者有著極為頑強的生命力,有過極端危險的傳奇人生,最後還必須說作者的運氣實在太好了。不過,應該記住羅森堡關於運氣的論述。在大學裏每個新學期總有學生問他:「羅森堡教授,這麽多人死去了,而你還活著,你覺得是為什麽呢?」

他認為「運氣當然起到了作用,此外,還有我感知危險的能力、我在遊擊隊訓練中學到的技能,以及出現在關鍵時刻的人……在每個重要關頭,各種因素的組合讓我能抓住那個時刻或者利用那個視窗逃脫。這是我對自己的幸存做出的最好的解釋」(208頁)。很顯然,承認有運氣之外,還要有勇氣、能力和在關鍵時刻提供了幫助的人。

讀完尤斯圖斯·羅森堡的傳奇人生故事,很自然就想起德國著名經濟學家艾伯特·赫希曼(Albert Otto Hirschman,1915-2012)同樣富有傳奇性的人生。赫希曼在少年時代以黑格爾哲學和德國左翼社會主義運動為起點,經常作為抵抗組織的秘密信使往返於巴黎和義大利之間,在夜行火車上,他的手提箱裏面裝著孟德斯鳩的著作、非法的報刊和換洗的襪子。他的生涯就是不斷地跨越:作為戰士,從歐洲遊擊隊到美國陸軍;作為世界公民,從流亡生涯到在歐洲、美國、拉丁美洲的跨國工作與生活。這些經歷與羅森堡很相似,他們的思想成長和精神氣質方面也頗有共同之處:酷愛閱讀、善於思考、對現實政治有敏銳的感受、在殘酷的戰爭環境中保持悲憫的人道主義,在悲觀、困難的情境中能以樂觀的精神和冷靜應對的態度迎接挑戰。作為一生的貢獻與成就,赫希曼為反法西斯戰爭作出的貢獻難以與羅森堡相比;而羅森堡雖然也在美國大學教授經典文學並且影響了幾代學生,但在現代思想與學術潮流中作出的貢獻則無法與赫希曼相並提。但是他們各自在自己的「奧德賽之旅」中成就的傳奇人生的確是很相似的,就連上帝召喚他們回去的年齡節點也是接近的。

作為猶太人,羅森堡對於生活在波蘭、德國的猶太人在信仰、生活習俗、政治傾向等方面的記憶和寫作本書時當下敏感問題的論述雖然零散和簡短,但也很有微觀史料價值。比如他說他的父母與德國大部份猶太人一樣,認為自己是「信仰摩斯教的」德國人,「他們拒絕政治性的猶太復國主義,因為它把猶太教看作一個國家」(4-5頁)。這意味著在猶太教與猶太復國主義之間有不同的取向和追隨者,羅森堡的父母實際上是具有自由思想的猶太人,並不嚴格遵守大多數猶太習俗。在決定讓羅森堡去法國讀書之後,父親認為他應該去波蘭猶太村莊見祖父,增強對猶太宗教文化的了解。祖父告訴他自己屬於哈西德派教義的反對者,「我們對【塔木德】文本進行批判性的審讀,並拒絕一切形式的神秘主義,歡迎現代的、世俗的科學和思想。我們不是徹底譴責神秘主義,而是試圖用理性來分析和解釋它」。回家後他對父親說「別擔心,我還是一個自由思想者」,但是已經跟祖父保證有一天會閱讀【塔木德】等猶太經典(22頁)。

作者在談到猶太人對納粹帝國專制暴行的發展程度以及性質的認識與心理變化過程的時候,更是具有真實的納粹帝國社會心態史料的價值。雖然納粹黨人在1932年就取得了但澤立法議會的最多席位,但是由於但澤自由市的特殊性質和作為國際港和金融中心的角色,他們不得不在政策和意識形態上裝出一副溫和面孔,這種情況持續了五年(5頁)。應該說這種欺騙性對於很多猶太人來說是有效的。1937年初,但澤的納粹分子開始對猶太商人采取迫害行動,但是羅森堡的商人父親仍然不相信他們的行動代表了官方政策的改變。直到有一天納粹分子在街上砸爛猶太人商鋪、羅森堡突破重圍跑回家裏報信的時候,他仍然不相信事情已經發展到那麽嚴重的地步。居住在柏林的父親的哥哥馬丁也是這樣,羅森堡聽完希特勒的體育宮的演講之後回來告訴馬丁大伯他對場上人群的狂熱反應有多害怕的時候,「就像但澤反猶暴動前的我父親,馬丁不算特別驚恐。他對德國人民有信心。他認為這個產生了貝多芬、康德和歌德的國家會恢復理智,納粹是一陣會過去的邪風。盡管和他地位相當的猶太藝術家和知識分子都在離開德國,他自己不會移居國外。這是我最後一次見他。我在戰後得知他死於奧斯維辛」(32頁)。

不僅是猶太人在面臨迫害暴行之前有僥幸心態,在德軍入侵之後的淪陷區面臨當順民還是參加抵抗運動的選擇的時候,大致來說有三種立場:跟德國人合作,並且為自己找各種理由,總之是為了生存;還有就是提倡抵抗的,以及宣稱「兩邊都不站隊」的,後者認為「只要我們不拿起武器,德國人就會放過我們。」「在大學、咖啡館和酒吧,這些主題帶著無盡的變奏一再被表達,用不同程度的復雜性和修辭力量進行論辯,但基本立場總是一樣的:通敵合作,抵抗,或試圖逃避。」(113頁)不難想象的是,對納粹本質的認識與對個人命運的選擇是如何緊密地纏結在一起,這是在所有風雨蒼黃的時代中個人命運的轉折點,也是最令後人唏噓不已的時代之惑。

在這本回憶錄中有些細節比較有意思,它們事關猶太人或難民在納粹戰爭期間的行為選擇和最終命運,對這些細節的記錄與描述也是戰後回憶錄中有歷史價值的微觀史料。比如羅森堡的樣子長得金發碧眼,可以「假裝」雅利安人,在戰爭期間以及在參與抵抗活動中有時很有用。但是他自己知道一旦被查身份就不行了,「納粹相當擅長找出一個人的猶太背景詳情」(28頁)。這還是在只能依靠紙質檔案檔的年代。又比如在需要穿過各種關卡逃亡的路上,身份證件不齊全或沒有證件的難民就要考慮如何應付的問題。羅森堡說他的經驗是「錢能讓你應付大多數情況。法國人、義大利人、西班牙人和美國人都很容易賄賂。你唯一賄賂不了的其實是德國人,但我在逃離法國的路上不太可能需要對付他們。我可能不得不行賄,因為我沒有簽證」(106頁)。這些細節也構成了羅森堡在抵抗中的命運的因素,從一些側面決定了作者的行為選擇的成敗。

在羅森堡的回憶中,從作為猶太人身份對迫害的認識到在思想上自覺產生政治意識和抵抗勇氣是更值得關註和思考的部份。在巴黎讀高中的時候,他和一位同學就開始關註納粹德國侵略事態的發展,思考如何抵抗。雖然沒有具體計劃,「但是積極抵抗的種子當時就埋在了我們心裏。……我們都開始把自己定位為可能采取政治行動的人」(38頁)。政治敏感性由此培養起來,當他參觀1937年的國際現代藝術與技術博覽會的時候,雖然各國的展覽都展示出了自己獨特的文化特征,並非專門出於政治目的,「但我還是不由自主地註意到其中的政治意味」(40頁)。對政治的關心與思考很多時候來自所接受的新聞傳播,「一般而言,在政治事件發生、報紙上能看到這些事件的新聞時,我習慣於做出自己的對於事態的解釋」。當傳來蘇聯與納粹德國簽署【蘇德互不侵犯條約】訊息的時候,羅森堡的看法與當時的左派和自由派都不同,他認為希特勒是為了避免雙線作戰、盡快征服歐洲;對俄國來說則是一個爭取時間的辦法(46頁)。這大體上符合當時德蘇雙方的真實想法。

1937年9月,羅森堡在柏林體育宮聽希特勒演講。他註意到希特勒在講演開始的時候比較平靜,使用事實、統計數據和無法輕易反駁的論證,然後逐漸走向浮誇的言論,嗓音升高到了喊叫。這時人群再次起立,希特勒的語調和戲劇表演在他的聽眾身上擁有一種難以置信的效果,這種精神特質是一種宗教狂熱與仇恨。他由此想到希特勒對音樂家理察·華格納的推崇不僅是因為他的反猶主義,而且還有華格納那種催眠性的、慢慢增強主旋律並帶動觀眾情緒的音樂力量,它指導希特勒把他的修辭能力發展到巔峰(31頁)。

不過隨著回憶錄的敘事內容進入反法西斯戰爭時期,在閱讀中應該看到作者的論述視角越來越明顯地產生了變化:個人視角的回憶敘事與歷史大敘事視角交叉出現,這對於讀者理解發生在當事人身上的故事的歷史背景當然很有好處;同時還要細心分辨的是在這兩種敘事視角之間還存在一種思想性的思辨視角,所表達的就不僅是歷史的後見之明,同時更有身處當下政治思潮中的個人思考。在對作者敘事視角的轉換的分辨中,更能加深我們對身處復雜歷史漩渦中的個人命運與歷史發展之間關系的理解。尤其是在1944年底作者返回巴黎之後的記憶敘事,與著名歷史學家東尼·朱特的【戰後歐洲史】(林驤華等譯,中信出版社,2014年)第一卷第一章「戰爭遺留問題」和第二章「懲罰」對比閱讀,可以發現羅森堡的個人回憶完全可以作為東尼·朱特的大歷史敘事的精彩補充。

比如在羅森堡的回憶中的這些戰爭剛結束之後的景象:首先要面對的是十二年來納粹徹底滲透了政府、經濟和社會的每個功能所造成的「一體化」社會,在德國恢復民主統治是個艱巨的挑戰。戰後在甄別誰是有劣行的納粹分子的時候遇到很多困難,「問題似乎無窮無盡:市長由誰來當?警察局局長呢?誰會給數量巨大的無家可歸者和流離失所者提供庇護和食物?」(182頁)「對很多流散者來說,戰爭結束並不是受苦的終點。聯總根據國籍把流散者分進營地……但是這個系統一點也不理想。猶太人往往發現自己身處德國流散營,跟納粹在一起,或者身處波蘭流散營,被暴力的反猶者包圍。在同一家營地的蘇聯人裏,有的想被遣返,而有人最害怕的事就是被送回蘇聯。……在數十萬猶太人當中,一些是蘇聯人,一些是波蘭人,一些是德國人。隨著紅十字會的物資變得稀少,軍政當局越來越不情願幫助拒絕遣返的流散者。聯總深陷這些難題當中。」(183頁)「到1945年秋天,我意識到去納粹化政策讓位給了維持法律和秩序的迫切需要。能透過反納粹資格驗證的人壓根不夠多。但美國人也開始意識到,除了填補行政職位,對於前納粹分子,他們還有別的用場。比如說,美國人在戰後時期非常想雇用幾位納粹科學家。」(186頁)這些觀察和論述出自一位身處這一巨大漩渦之中並且負有物資分配職責的聯合國善後救濟總署的官員,一位曾經在戰爭中出生入死的遊擊隊戰士和美軍偵察兵,羅森堡回憶錄中的這部份內容真的是一幅硝煙剛剛飄散之時的戰地素描。東尼·朱特在他的著作中對「聯總」發揮作用給予高度評價,羅森堡的個人回憶是很好的佐證史料。

在戰爭過去之後的大半個世紀中,尤斯圖斯·羅森堡是一名教授法語、德語和俄羅斯古典文學的學院教授,他一直不對別人談自己的過去。不僅那些愛戴他的學生,就連在二十世紀八十年代第一次遇見他並成為他太太的卡琳·羅森博格也都不知道他的過去。直到1998年有一個大屠殺基金會對他進行采訪時,他才首次談論起自己在戰時的經歷。2016年春天,一位名叫莎拉·懷爾德曼的記者在【紐約時報】為他寫了傳略;「隨著經歷過納粹大屠殺和二戰的幾代人逐漸死去,我突然成了世界的‘興趣焦點’。」對此,羅森堡的解釋是:「只要活得夠久,人們就會開始寫你。」(206頁)這是關於遲來的榮譽最樸實的解釋,關鍵就是「只要活得夠久」。

有點意料不到的是在全書的結尾,作為文學教授的羅森堡從一個側面論述了文學的功能:「在文學裏,你能表達和探索每個觀點,甚至包括不受歡迎或者被認為反美國的觀點,當然也有反猶觀點。因為這些觀點在一本書裏,所以你能討論它們——並把它們連同你自己的信念,拿到光線下仔細檢視。我認為在大學校園裏審查觀點是錯誤的,就算是大多數人眼中的冒犯性觀點;這麽做會助長無知、偏見和沖突,令淪陷性的觀點變得比實際更強大。」(209頁)這位九十八歲的老人寫於2019年的這些話簡直就是對最近發生在美國校園與社會的政治輿情的預警。

最後他說,「我們需要教年輕人納粹大屠殺的歷史——不僅是對猶太人的屠殺,還有歷史上和世界範圍內的其他‘大屠殺’——這樣未來的世代就會知道人類最惡劣的直覺和政治意識形態會導致怎樣的後果。……我們需要對危險保持警惕,並把它們消滅在萌芽中。」(同上)

在歷史回顧中「對危險保持警惕」,這是一位百歲老兵的最後教誨,將幫助人們在抵抗各種危險中贏得生存的機會——命運與勇氣。

——————————

為期十二天的高強度的埃及之旅結束了。七千四百多年的時光在幾個回閃的鏡頭中閃耀著刺眼的光芒—— 突然想到的是對於部份中國古史研究學者來說,不難明白其中的意味和壓力。據說1798年拿破侖曾經站在吉薩金字塔前對他帶領的遠征軍說:「士兵們,四千年的歷史在蔑視著你們!」對於有良知的歷史學者來說,來自歷史時光的藐視是無法承受之重。羅森堡說「我們需要對危險保持警惕」,似乎也是對歷史學家說的。前天參觀公元前2600年第四王朝法老斯尼弗魯(Sneferu)的彎曲金字塔,順著著狹窄、傾斜和很長的巖石隧道爬進內部墓室,真切感受到時光的凝重與壓力。在困頓與迷茫之時,人類會祈禱時光的力量帶來抵抗的勇氣與命運的照拂。

卡納克阿蒙神廟:在七千多年時光的註視下,李公明繪於2024年1月28日

速寫人像,繪於斯尼弗魯金字塔墓室入口

作者李公明從彎曲金字塔巖石隧道進入內部墓室