五台山佛光寺,距今一千一百多年的唐代木結構建築,第一批全國重點文物保護單位。視覺中國

錢文忠最近又去了山西省五台山。

每次他都會去看看佛光寺和南禪寺。以往他都沒遇到什麽人,這次他碰到很多遊客,一聊,得知他們是專門過來參觀這兩座寺廟的,都知道這是唐代的木構建築。

佛光寺曾經長期被大眾遺忘。梁思成和林徽因看敦煌壁畫【五台山圖】時發現,畫上有一座寺廟,美輪美奐,註明叫佛光寺。他們根據這幅圖去山西,成功找到了佛光寺。

錢文忠長期研究佛教史,他相信因緣,比如佛光寺與梁、林兩位先生彼此等待,最終成功「發現」彼此。錢文忠記得,佛光寺中有位女功德主叫「寧公遇」,他有時會想,將這個名字理解成「寧願你遇見」也未嘗不可。

錢文忠曾坦言自己「對那種稀奇古怪、離自己特別遙遠的東西,一直有一種特別的興趣」,這從他的研究經歷中也可窺見一二。錢文忠現為復旦大學歷史學系教授,畢業於北京大學梵文巴利文專業,師從季羨林,長期深耕於梵文、佛教史等研究領域,通曉包括古藏語、古伊朗語在內的十幾種語言,曾被季羨林評價為他「五十年教學生涯遇到過的最具語言天才的人」。

對於梵文的學習,錢文忠稱自己是受到某位高中老師的影響。那位老師無意間提過,當下很少有年輕人願意學梵文,更少有人去研究,因為這門學問比較枯燥,也難以謀生。錢文忠一聽,便給時任北京大學副校長的季羨林寫了一封信,問他是否還招收學梵文的學生,如果招的話,自己想去考。

這封信或許起到了某些作用,至少能讓季羨林確信,當時還有年輕人願意學習梵文。他決定第二次招收梵文巴利文專業的本科生,距第一次已過去24年。錢學忠憑借優異的高考成績,順利成為當年招收的八名學生中的一位,並且是唯一一位堅持至今的研究者。

但錢文忠並非那種只會埋頭苦幹的「老學究」,相反,他樂意展現自己,也樂意與人分享和交流。2007年,他登上【百家講壇】的舞台,開講【玄奘西遊記】,深厚的學識和幽默的口才迅速為他攬獲許多觀眾的心。兩年後,他開講【三字經】,創下該欄目近一年來的收視率新高。

近期,錢學忠打算重講【玄奘西遊記】,這距離他第一次開講已經過去十七年,他的心境與看法都有所變化。當年他強調「有依據、有出典」,講述時沒太敢加入自己的一些想法,如今,他希望能透過重講這段故事來做一些新的拓展。

在他看來,普及文化、做傳播和當一名學者是不沖突的。「如果我們把傳統文化比喻成一方好藥,來治療現代人的浮躁和精神上的缺失,那我們頂多是個藥引子,藥引子單獨拿出來啥都不是……我認為作為學者要做好藥物本身,而作為普及工作者要做好藥引子。」他說。

錢文忠。受訪者供圖

三座半唐代寺廟留下了什麽

南方周末: 佛光寺是現存最久遠的唐代的木結構建築嗎?現在還有幾座這麽久遠的?

錢文忠: 一般說來是三座半。佛光寺並不是最老的,最老的是南禪寺,比佛光寺還要早大幾十年。若論現存寺廟的等級、規制之高,佛光寺第一。(唐代木結構建築)還有一座是廣仁王廟,在山西芮城,另外還有半座也在五台山(編者註:亦有說法在河北或敦煌)。

南方周末: 南禪寺是什麽樣的?

錢文忠: 南禪寺這個寺廟,才三開間,古代是兩根柱子之間叫一個開間。三開間就好比今天的農村房子,中間是廳堂,旁邊是兩個廂房,很小。現在裏面還供滿唐代塑像。也保存了很多功德碑,當然這些都不是唐代的,有明代的、清代的,大家捐錢,歷代都在維護這個寺廟。

去南禪寺途中,路邊是郭氏宗祠。這裏的村莊是郭姓的聚居地,旁邊還有個村莊是姚姓的聚居地。南禪寺雖然很小,但是它反映了中國過去的鄉村社會情況:第一它有經濟實力來維持這個寺廟,那麽久了一直供養著。第二它有一個文化共同體的意識,在村民心目中南禪寺是他們兩姓人共有的,他們有一個共同的文化寄托,當然也有一個共同的文化擔當,所以大家有能力的會捐錢。我能夠想象,沒有能力捐錢的人可能就出工,都要出力維護這個寺廟。所以,它是一個活生生的非常溫暖的中國傳統鄉村的文化作品,一直穿越到現在。

南方周末: 我看你發現了「姚明」和「郭廣昌」?

錢文忠: 這個很有意思,發出來以後大家也比較關註。起碼十多年以前,我給自己定了一個功課,就是希望一個一個縣,一個一個鄉,去走山西,去尋找遺落在鄉村生活中的古代建築和古代遺跡。我當時也找到過很多。

多年前,我經過一個寺廟,其實就是南禪寺,當年這個寺廟沒有人。我進去就看到一塊碑,看到了姚明先生和郭廣昌先生的名字。我知道這是古人的名字,但是實在是沒那麽巧的。

後來很多朋友講,下次我們去五台山也去看看,但是我想不起來是哪裏。這次我到南禪寺,並沒有想到還會撞見這塊碑,一看,這兩個名字就在上頭。

南方周末: 就建築而言,我看建築學的講解,說明清以來那個鬥拱已經是假的,是裝飾性的,唐代的鬥拱是真的起作用的?

錢文忠: 是,我想這個有很多原因,因為現在留下來的唐代建築實在太少了,我們很難去猜想唐代木建構能有多大。

但實際在山西還存有大量金代和遼代建築。比如應縣木塔是遼代的,這個木塔多高多雄偉;包括朔州的崇福寺是金大定九年的,公元1169年,那個大殿的規模多大,今天還是能看到,大同華嚴寺也一樣。宋承唐制,透過這些遙想,也特許以想象唐代的氣度有多恢弘。

佛光寺肯定不是唐代木建構建築裏規制最高和最大的,有代表性的恐怕在幾次毀佛的時候或者在戰火當中就給毀了。遺留下來的很大程度上就是因為它偏,並且在當時可能相對不那麽重要。

南方周末: 原來我們對古典文化的記憶基本是文獻式的,這種影像式的、實物式的,能夠帶給我們巨大的震撼?

錢文忠: 是。我們歷來的傳統是讀書,讀書是讀平面的文字,要憑想象。今天我們有條件去領略「生態」,就是說有些東西是活在那裏的,和人的生活結合在一起,我把這種情況稱作一個生態。如果讀一些書,了解書本上的一些平面或者文字的文化,再帶著它進入生態文化當中,對中國傳統的認知會有一種昇華的作用。五台山就是一個很好的例子。

當然全國各地也有很多這樣的。山西則因為地面文物太多了,保存得太好了,原汁原味的程度相對都很高,所以就會有很多感受。比如在晉城有一座青蓮寺,過去有一個說法,叫「先有青蓮後有少林」。甚至還有一種說法,叫「文青蓮武少林」,少林寺今天鼎鼎大名,香火之旺舉世矚目,但是青蓮寺就有點被人忘了。

我當時去的時候,裏面還保留著隋代的塑像,保留著講堂的規則。它的附屬建築是兩層,太有意思了——第二層有一根石頭柱子,上面刻著宋代的紀年,下面一層卻是明代修的。說明它原來是宋代的建築,發現不夠高,可能把它拆了,明代在底下修一個,同時把宋的建築組裝在上面。

「大國學」視野下

20世紀初,林徽因在五台山佛光寺觀賞唐代彩塑。視覺中國

南方周末: 佛教在正法時代是沒有像的,進入像法時代就大量地影像化?

錢文忠: 對,其實佛像本身的出現,在某種程度上是中外文化交流和開放時代非常好的一個象征。佛像以今天這樣的人像類別出現,其實是從犍陀羅開始的,犍陀羅是深受希臘文化影響的。

我們很難想象遙遠的希臘跟中國的佛像文化有什麽關系,那是隨著亞歷山大東征等等,西方的文化傳到了東亞地區,進入像法時代,出現了像,然後佛像慢慢傳遍了東亞文化圈。

南方周末: 文化背後基因的流動有一個公理嗎?互相交錯形成的那個東西,會更加豐富?

錢文忠: 一定有一個,它當然也可以有很多。比如中國歷史上曾經有過祆教。山西介休就保存著祆神樓,現在認為是建立於北宋的建築。今天去看一點都不違和,又會覺得它跟傳統的道教建築、佛教建築,總有那麽一點不一樣。

山西遍地是這樣的寶貝,包括張壁古堡。它是一個古代的塢堡建築,具象地保存了豐富的歷史文化資訊。陳寅恪先生當年發表過關於桃花源的非常精彩的論斷,他認為桃花源是北方的塢壁或塢堡:在戰亂時代,大家結寨成堡,自保,躲避戰亂,這就變成一個桃花源。張壁古堡就是一個塢壁,夯土墻依然在,寨門、坊巷門、各種戰爭年代設的箭孔等都在。

張壁古堡裏面還有一個廟,叫可汗廟。很可能這就是不同民族文化的堆疊。到底哪個可汗呢?恐怕說不清楚。在張壁古堡裏面還有兩通元代的琉璃碑,色彩新鮮,保存得很好。我願意把它稱作為生態,因為張壁古堡裏面現在人們還在生活著。

南方周末: 玄奘和尚西行,沿路有些國家是拜火教?

錢文忠: 有一些,拜火教跟中國後來的明教有關系,甚至有人認為,【水滸傳】裏面的方臘很有可能就是拜火教的。千萬不要低估我們文化的包容性,一個偉大的文明一定有偉大的包容性。

季羨林先生晚年有過一段重要論斷,他提倡「大國學」。當時很多人不太理解,難道還有「小國學」嗎?季先生的意思是,今天講國學,一定要記住這裏面起碼要包括56個民族的文化傳統,比如說彜族的天文學成就,維吾爾族的音樂成就,藏族的宗教文化成就等等,漢族只不過是56個民族之一。有些人現在講國學好像就是漢族的學問,裏面好像還主要是講四書五經,孔孟裏面主要講朱熹一脈,把自己弄的很窄,其實歷史上不是這樣的。

第二,還應該包括在漫長歷史時期,中華民族向其他民族文化學習以及和其他民族文化交流的結果。所以季羨林先生講「大國學」。我覺得很多保留到今天的文化古跡,包括古建築,就是很好的例證。

南方周末: 拜火教實際上進入得很深?

錢文忠: 很深。像摩尼教,福建都有摩尼草庵;像明教,寧波古代就叫明州。我專門去過開封,尋找猶太教的遺跡。教經胡同還在,過去就有猶太民族,最晚從宋代開始,他們就在那兒定居,形成一個社區。

最近我有一點不安,在一個開放的年代,我們確實會遭遇一些問題和挑戰,但是我們的心態不能狹隘,應該比古人的心態更開闊一點。比如我們現在經常講宋韻,非常好。宋代之美,宋畫之美,當然也很了不起。但是千萬不要忘了,南宋並沒有占據大半個中國。遼、金也是中國文化史上重要的組成部份,南宋只是在南邊這麽一個偏安一隅的王朝。

南方周末: 你怎麽看待余世存先生將【金剛經】作為國學的一部份?

錢文忠: 這個完全對的。我曾經說過,如果我們今天突然立個規定,說把漢語當中的外來詞摘掉,那麽可能誰都沒法開口說話。過去釋讀【金剛經】,更多是把它看成一部印度傳來的佛教經典,而世存兄是把它放在中國文脈的脈絡裏來釋讀的,所以他講【金剛經】我們就覺得特別親切。

南方周末: 如果把我們的視點放在高空來看人類世界,文化的演化交流是怎樣的圖景?

錢文忠: 非常神奇,古人之間文化交流之頻繁、深入遠超我們想象。季先生在晚年寫了一部厚厚的【糖史】,研究糖的歷史。開始我們講佛光寺是因為敦煌的一幅壁畫引起的,【糖史】就是一張敦煌殘卷引起的。

這張殘卷上面講的是制煞割令法。梵文的煞割令就是後來英文的sugar,德文的Zucker,就是糖。然後季先生去研究,發現太有意思了,中國古代似乎沒有用甘蔗做糖的傳統,這還是唐太宗派人到摩揭陀學回來的,留下了這麽一個制作蔗糖的方法。像這種例子在歷史上非常非常多。

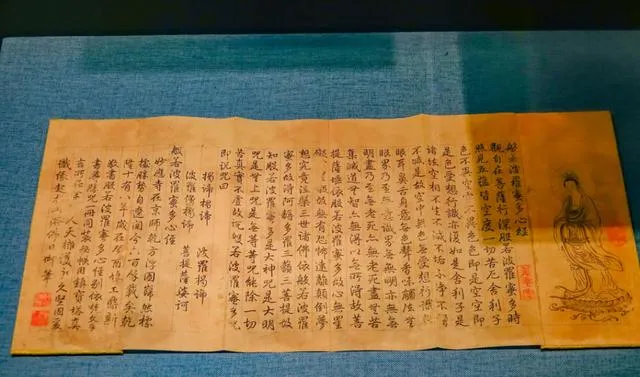

【心經】九問

乾隆皇帝手書【般若大樹菠蘿多心經】。視覺中國

南方周末: 【心經】跟玄奘有莫大關系,包括他在西行中遇到災難時會靠念【心經】度過?

錢文忠: 這個在【大唐西域記】【三藏法師傳】裏面都有明確的記載。【心經】在中國的普及程度恐怕不亞於四書五經。能背四書五經的基本是識字的,但不識字的人有大量會背【心經】。

【心經】在歷史上有很多譯本。南京的金陵刻金處有線裝木刻本的【般若心經七譯】,是把七個譯本放在一起的。玄奘這個譯本一度是最流行的——玄奘大師當然是非常偉大的轉譯家,是佛經新譯的代表人物。

有意思的是,中國後來流行的佛典大多是鳩摩羅什譯本,大概是因為玄奘比較學院派,轉譯時經常考慮到梵文佛經的句法結構和語法結構,他把「信」看得特別重。

從歷史記載上來看,玄奘大師跟【心經】的因緣是很特別的。據說,他第一次接觸【心經】是在四川。玄奘大師到那邊遊學,正好碰到一個病人,渾身長滿瘡。玄奘大師有慈悲心,就救助他。那個病人說,我無以為報,就傳部經給你,這就傳了【心經】。

古人的傳法是口口相傳,我念一句「觀自在菩薩,行深般若大樹菠蘿多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄」,你跟著念一句。玄奘大師對這部經當然是熟誦的,在西行路上,只要碰到挑戰,他都默誦【心經】。

南方周末: 有比鳩摩羅什譯本更早的嗎?

錢文忠: 有。現在有學者研究,發現【心經】裏還有很多謎,有幾個問題和觀點也提出來了。一個觀點是,【心經】來自【大般若經】。【大般若經】太大了,一般人沒法讀,所以出現了一個高手,把裏面的精華濃縮成了260多個字傳下來。我們發現,在【大般若經】裏面確實有和【心經】非常對應的句子。

另外一個問題也出來了,現在【心經】有梵文本,這個梵文本跟玄奘大師的譯本嚴格對應,但是這個梵文本的來歷都說不清楚。後來有學者提出很有趣的見解,當然這個論證的過程太復雜了。

南方周末: 是美國的女學者?

錢文忠: 中文名字叫那體慧(Jan Nattier)。她提出,可能是玄奘大師把他從四川聽到的本子譯成了梵文。

玄奘大師把中文的東西轉譯成梵文,歷史上是有記載的,比如【道德經】。那個時候印度,包括中亞,跟唐代的來往是很密切的。歷史上有一個人叫王玄策,是唐代的使臣,出使印度,碰到打仗。他動用了吐蕃和尼婆羅的兵,把國王抓到長安來。歷史記載,印度國王請求唐太宗,將【道德經】賜給印度——唐代的第一宗教按官方來說是道教。有明確記載,玄奘大師把【道德經】翻成梵文了,只不過今天找不到了。

我認為玄奘大師背熟了【心經】,一路西行,憑著【心經】支撐,度過了很多危難。他到了印度一看並沒有梵文本,估計他自己譯一個的可能性也是有的。

南方周末: 其他佛經都是「佛說」,佛陀說話,【心經】是觀音說的經?

錢文忠: 這個不一定,所有的佛經起首都是「如是我聞」,「如是我聞」就是我是這麽聽到的。佛經一半的體例都是這樣一個故事套一個故事,像俄羅斯套娃一樣,這是印度的一個敘述模式。

南方周末: 【心經】裏面幾個扼要的名相,比如「五蘊皆空」的「五蘊」,很多學者說法不一樣,金庸認為這個色蘊的「色」指的是肉體,不是物質,你怎麽看待?

錢文忠: 這個有爭論,這個詞在梵文裏面就是ru^pa-skandha,像金庸先生這種完全把它解釋成肉體的說法,梵文的意思不一定。

南方周末: 以你的理解,【心經】裏的「受想行識」是什麽意思?

錢文忠: 在我看來,它們是一個互動的關聯系統,簡略說起來,「受」是你對外界的感受。「想」是你自己的一個思維活動。「行」是你各種各樣的反應和舉動。「識」就是導致前面所有那些事情的意識種子,但同時每個都自成系統。

南方周末: 五蘊之後說的「空」,又該怎麽理解?

錢文忠: 這個最麻煩了。這個「空」是沒法定義的一個東西,它不是「沒有」,肯定也不是「有」,「空」也分了很多種。

南方周末: 令人好奇的是,佛陀的表述中為什麽使用了那麽多交錯的概念?

錢文忠: 我覺得還是開放性的。當時佛陀在講法的時候並沒有那麽明確的界定。佛陀最後的遺言都有這個,就是不要執著,以「法」為導師,當然這個「法」是指「正法」,他有很多相關的比喻。像「空」這個字,怎麽去嚴格地描述它?是很難的。後來把這個解釋成「妙有」,又有解釋成「真空」,解釋成各種各樣的都有。

南方周末: 佛經本身是很復雜的,梵文被譯成古漢語,古漢語又借用了一些概念,所以我們領會它的時候障礙層層?

錢文忠: 我覺得最早佛教傳進來用格義的方法,是因為沒辦法,只能用我們熟悉的去理解。比如「涅槃」最早是用「無為」來譯,「僧人」最早譯的是「道人」,「法」最早用「道」來譯,這是格義。

其實我想,任何去閱讀外民族經典的過程都是一個格義的過程。實際上,你只能努力去接近它,並且只能帶著自己固有的一些印象去解釋它,領會它。比如我們看兩漢時期的很多佛經,就是格義年代的,會覺得讀起來挺順。但是真要讀到唐代的譯本,比如玄奘大師的【唯識論】,就會覺得很難懂;真要讀到宋代的一些譯本,會覺得更難懂。

就是說,慢慢隨著歷史的演變,大家追尋佛經本意的努力越來越大,讀起來反而會更難。就中國來講,民間流傳的閱讀佛經的方法一直是格義的方法。

南方周末: 基督教的經典在不同年代都有治學非常精深的學者去重譯,這個工作佛經沒有人來做嗎?

錢文忠: 似乎沒有像西方宗教的組織那麽嚴密,意識那麽明確。但是,佛經一直有很多重譯,像【心經】就有很多譯本。不過佛經的新譯數量少,規模小,和過去沒有辦法比了。

再說玄奘

2023年10月,西安的玄奘塑像與其身後的大雁塔。一千多年前,玄奘從這座古都出發,踏上西遊旅程。視覺中國

南方周末: 玄奘大師認為「觀世音」是誤譯,這個說法對嗎?

錢文忠: 玄奘大師明確講這是「訛也」,他認為翻錯了。這個有很多說法。民間「觀世音」為什麽變成「觀音」,有人說是因為避李世民的諱,所以把「世」拿掉了。玄奘法師說應該叫「觀自在」。

從梵文的語法來看,我理解玄奘大師的想法。翻成「觀世音」的話,可能是把裏面的一個聯聲處的元音讀錯了。玄奘大師的梵文是非常好的,他在那爛陀寺留學時間太長了,而且他能講課,能參加辯論。

「觀世音」這個詞到現在也是一個有爭議的話題。曾經有一段時間我們都認為玄奘大師的說法是對的。當然玄奘大師有很多不「允當」,包括對印度的國名說不清楚。前一段時間媒體報道印度準備改國名,叫「婆羅多」。其實在古代印度歷史上,印度沒有統一過,也不會有一個統一的國名。

印度在歷史上稱自己為「神聖的土地」,稱自己為「婆羅多的土地」,印度現在改國名就開始用這一類的詞。玄奘起初用「天竺」之類的詞,最早去的時候沒有用「印度」,但「印度」這兩個字是玄奘第一個用的,用到現在就變成我們指稱南亞大陸這個國家的國名了。

過去中國把印度轉譯成「天竺」,但是這兩個字到底怎麽念,有點麻煩,不一定照念天竺的。比如說轉譯成「身毒」,這兩個字怎麽念也不一定,比如「身」要讀成「捐」或者「元」。反正玄奘知道那邊有一個國家,大致叫這麽一個音。

記載當中是有痕跡的。玄奘在中亞一個地方碰到了一個突厥的可汗,叫葉護可汗。葉護可汗問他,你要到哪兒去。玄奘說,我要到南邊的一個地方去。葉護可汗跟他說,那個地方太熱,法師容顏至彼或被消融也。民間說玄奘大師長得又白又嫩,恐怕有來歷。

葉護可汗講那個地方叫印特伽。玄奘大師到印度後發現,並沒有這樣一個能對等的國名。玄奘大師就說,月亮在梵文裏面叫印度。他說印度太熱了,大概人人都喜歡月亮升起,比較清涼。「語其所美」,說用月亮來表達它的美,於是他就把這個地區或國度稱為印度了。

南方周末: 這個命名除了我們漢字中文使用,西方國家使用嗎?

錢文忠: 西方的來源跟它不一樣,西方對印度稱謂的來源是印度河,後來變成了India。玄奘這個來源不是這兒來的,因為他明確說「印度,唐言月」,這是他說的,他沒有說印度是那條河。

南方周末: 玄奘大師真的有那麽高深的學問和語言天賦,可以把印度的高僧都辯倒嗎?

錢文忠: 從記載來看就是這樣。我們現在沒有資料去反證。金克木先生可以作為一個例子。金先生在印度是跟婆羅門學梵文的,所以金先生的梵文用來辯經應該是完全沒有問題的,他的梵文非常流利,他的路數不太像一個西方的語言學家那樣,主要把梵文作為一個古代語言去研究,他是另外一個傳統。

印度本土沒有保留下關於玄奘大師的記載。現在反而倒過來,關於印度的記載要從玄奘大師留下的記載當中看,因此我們沒有理由去駁斥這個說法,說玄奘大師沒有這個能力。當然還有其他證據,玄奘大師回國之後,回到長安開始譯經,同時說法。當時有很多外國留學生是他的弟子,其中就有印度弟子東行求法,到長安跟玄奘大師學。應該說,玄奘大師佛學的修為,包括他掌握梵文的熟練程度是沒有問題的。

南方周末: 玄奘大師去求法,求來的是非常豐富的佛法,但是他譯的這套系統又沒有傳承下來。這是一個悖論?

錢文忠: 一般說法是傳了一世就沒有了,說的就是他的法相唯識學派,或者叫瑜伽行派,因為這個太印度化了,掰扯道理掰扯得太厲害了,超過大部份人的容忍程度,就沒有傳下來。

南方周末: 佛教系統一方面大眾接受度很高,但是對佛教義本身大家又望而卻步,你會這樣覺得嗎?

錢文忠: 對,這個沒辦法,因為它到後來的這種思辨的復雜程度,包括前面講的名相系統,包括編序的系統,排列的系統,都不一樣。其實玄奘去的時候,印度的佛教已經走下坡路了。作為來源斷掉以後,慢慢地,我們就獨立發展出自己的東西了。

南方周末特約撰稿 向陽 南方周末記者 翁榕榕

責編 劉悠翔