【漢字中的文化史】,郭永秉 著,上海文藝出版社2024年4月版

歷史上大多數「小人儒」的真實面目

儒家,所有人都知道是由春秋晚期的孔子創立的一個學派。經歷秦始皇焚書坑儒、打擊儒家學說之後,儒生的地位曾經一蹶不振,在漢初政治的寬松氛圍下,儒生又逐漸開始活躍,儒家這套東西的重要性,在漢朝穩定之後需要建立政治秩序的背景下逐漸被放大提升。

【史記·叔孫通傳】記載叔孫通原本是秦二世的博士,楚漢之際曾幾次改換投靠的物件,最終投降漢高祖劉邦。劉邦那一撥流氓無賴起家的人,在並兼天下之後,全不知禮儀,朝堂一派亂象,高祖對此很不滿意,而叔孫通察言觀色,看出了劉邦內心的想法,便有了這樣一段對話:

叔孫通知上益厭之也,說上曰:「夫儒者難與進取,可與守成。臣願征魯諸生,與臣弟子共起朝儀。」高帝曰:「得無難乎?」叔孫通曰:「五帝異樂,三王不同禮。禮者,因時世人情為之節文者也。故夏、殷、周之禮所因損益可知者,謂不相復也。臣願頗采古禮與秦儀雜就之。」上曰:「可試為之,令易知,度吾所能行為之。」

當時有幾個魯國儒生批評叔孫通,說你投靠了那麽多人,都是拍馬屁趨炎附勢得以親貴,現在漢朝初定,死傷將士尚未安撫安葬,你就要勞民傷財搞禮樂朝儀這套東西,我們不會跟你一起去做這種不合古義的事情。叔孫通則罵他們是「不知時變」的「鄙儒」。叔孫通這種儒生,是投機趨附政治、撈取名利地位的典型。對於文化不多,急需一套新的禮儀制度的國君而言,這樣的儒生能輕易騰達就不難理解了。而且儒家的那套制度,也沒有一貫的成例,都是因事因時因地因人制宜的,劉邦沒有文化,自然不能用儒家繁瑣的古禮,要在各得其所求、欺上騙下耳。司馬遷描述的,應該就是歷史上大多數「小人儒」的真實面目。

【孔子】(2010)劇照。

到了漢景帝時,【詩】學博士轅固生即已敢於在喜好黃老之術的竇太後面前直斥【老子】書為「家人言」(即童仆奴隸下賤人的說話),竇太後一氣之下竟將他扔到豬圈裏,使與野豬搏鬥。文景之時,黃老學派的影響還不小(漢文帝時下葬的馬王堆三號漢墓中就出土了【黃帝四經】【老子】,是當時的流行讀物),但儒者的傲慢不可一世卻已可見一斑。在漢武帝獨尊儒術之後,儒學更成為中華帝國的官方理論,隨後儒家在更廣的層面上發揮政治影響、施展其抱負了。

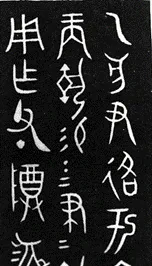

【說文解字·人部】:

儒,柔也。術士之稱。從人,需聲。

這是許慎對「儒」的描述及定義。儒得到「術士」之稱,可以找到漢代文獻的許多例證,如【史記·淮南衡山列傳】:「昔秦絕聖人之道,殺術士,燔【詩】【書】,棄禮義,尚詐力,任刑罰,轉負海之粟致之西河。」王符【潛夫論·賢難】:「故德薄者,惡聞美行;政亂者,惡聞治言。此亡秦之所以誅偶語而坑術士也。」

為什麽「儒」在兩漢被稱「術士」?從「術」的含義上來尋找的話,可以選擇的取向很多。比如段玉裁是把它理解為本義「道」,即【周禮】所謂「儒以道得民」的「道」,儒就是「鄉裏教以道藝」的「師儒」(【說文解字註】)。但「術」也有技藝、方術、策略、方法及手段這一類意思,「術士」似乎也可包含善講陰陽災異的人,包含了善於占星、蔔筮的人,包含了為帝王貢獻計策謀略的人,這些身份似乎多少都跟我們所知的儒有一些關聯。閻步克認為:

儒者的產生與古代司禮司樂者相關,而古之禮樂多關涉於「事神人之事」,故學人謂「儒」名義通於「術士」。董仲舒對「土龍致雨」之類,仍是津津樂道。漢代儒術之與陰陽方術之混溶,也在於他們之間原有「藕斷絲連」之處。……漢儒……陰陽五行、天人感應、災異讖緯那一套,與鬼神淫祀也並不是就能截然劃開界限的。我們看到,儒術因其來源而天然地蘊藏著非理性的因素。(【王莽變法與中國文化的烏托邦精神】,【中國文化】1994年10期)

閻步克強調的儒之「術」偏重於禮樂,而禮樂往往於事鬼神相關,所以其中包含一套非理性的成分。【漢書·夏侯勝傳】記漢宣帝詔:「曩者地震北海、瑯邪,壞祖宗廟,朕甚懼焉。其與列侯、中二千石博問術士,有以應變,補朕之闕,毋有所諱」,東漢徐幹【中論】:「(王)莽之為人也,內實奸邪,外慕古義,亦聘求名儒,徴命術士」,這類「術士」就是與所謂「陰陽五行、天人感應、災異讖緯」密切相關的。但是從漢人的這些表述中看,術士與儒雖有聯系,但似乎也對文相別,大概不完全是兩個等同的概念。許慎等用「術士」一詞指稱儒,可能也是一種籠統的講法,而非嚴格的定義,所以章太炎有所謂術士之儒為「達名」(即大概念)的說法(詳下)。我們恐怕還得從「儒」的原始形態去追究它與陰陽方術之士的聯系與區別的根源為何。

在西周時代甚至更早,有沒有「儒」?

「儒」是不是在孔子之後才開始出現的一種身份?在西周時代甚至更早,有沒有「儒」?這對討論儒家、儒學的淵源以及儒的本質,是一個非常重要的問題,也是一個老問題,爭論曾經相當激烈。本節不可能對如此大的問題做非常深入細致的探討,好在前人有過比較詳細的梳理,可簡單介紹一二。關於「儒」的討論,可能有四位學者的研究仍值得今天的人參考,即章太炎的【原儒】,胡適的【說儒】,郭沫若的【駁<說儒>】和徐中舒的【甲骨文中所見的儒】,這四篇文章緊密呼應,環環相扣,依次多有補正進益,構成二十世紀學術史上一道難得的風景。

章太炎的貢獻在於,第一次按照內涵的大小對「儒」進行了分類,提出這個詞有廣狹三種不同的用法。他認為,涵蓋最大的「儒」的概念,是所謂「術士」之儒,儒得名於「需」,「需者,雲上於天,而儒亦知天文,識旱潦」,所以古代的儒知曉天文占候,因多技而被稱為術士,也就是所有有術者都包括在內。其次則是知禮樂射禦書數六藝,以六藝教民的儒。最後縮小到最狹義的儒,亦即【七略】「儒家者流,蓋出於司徒之官,助人君順陰陽明教化者也。遊文於六經之中,留意於仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,於道為最高」這類「專為師氏之守」的「儒」,也就是我們所習知的以孔子為宗師的儒家之儒。他指出「儒」和「道」一樣,本來都有比較泛的用法,後來則概念縮小為某一家派的詞語。

章太炎的這篇文章,得到了胡適的充分肯定,胡適並從儒的本來的身份切入,論證儒是殷民族的禮教的教土,他們在很困難的政治狀態之下,繼續保存著殷人的宗教典禮,繼續穿戴著殷人的衣冠,他們在六七百年中漸漸變成了絕大多數人民的教師。他們的職業仍然是治喪、相禮、教學,但他們的禮教已漸漸行到統治階級裏。雖然喪禮是他們的本行,樂舞是他們的長技,教學是他們的職業,但同時也兼做著為鄉人打鬼,為國君求雨等等這些事情。

郭沫若則對胡適的意見進行了批駁。他反對胡適認為儒本是殷民族奴性的宗教,到了孔子這位聖人將它改變成剛毅進取的儒的看法。郭氏認為殷人確實是中國文化的源頭,但在被周人滅國之後,殷人已成為周人統治下的奴隸,西周奴隸制崩潰之後,貴族在春秋時代發生分化,許多舊貴族(例如天官六大的大宰、大宗、大史、大祝、大士、大蔔等)逐漸式微,這些人就是「儒」的來源,因為魯國保存傳統文化較完整,所以「儒」最早發生於鄒魯之地,是「鄒魯縉紳先生」的專號,其中除了舊貴族沒落的人之外,還有庶民階層上升的人。

甲骨文中常見「子需」之人,徐中舒認為他就是武丁時的一個著名儒者,且以儒為名。由此可證儒這種職業在殷商時代就已存在。徐氏的文章,雖然沒有提及影響巨大的郭沫若的【駁<說儒>】,但事實上他的結論隱含了對郭說的駁斥,反而為胡適的意見尋到了古文字資料的證據。

這幾位前輩學者對「儒」的本義、起源、分類和演變源流等作了深刻的討論,然而就目前而論,我們可能還沒有很確鑿的證據證實儒這種身份與殷人有特殊的聯系,但似乎也不是沒有一些可以捕捉分析的痕跡。

儒作為一種學派逐步建立於孔子以後

儒作為一種學派,沒有問題是孔子以後逐步建立起來的,但是此前早應有儒這樣一種人,比如【論語·雍也】:

子謂子夏曰:「女為君子儒,無為小人儒。」

這是除了【禮記·儒行】所記孔子與魯哀公的對話之外,孔子口中唯一一次談及「儒」的場合。在孔子時代,儒的群體已經開始不自覺地分化為或者被劃分為不同層次、具有高下的人,很可能並不是只有孔門的人才是儒的創始者。但是,目前從古書也好、出土文字資料當中,卻很難為「儒」找到春秋之前的來源,我們甚至還沒有從出土的戰國竹書(包括儒家作品)中找到一個談到「儒」的地方(這似乎也是比較奇怪的)。【儒行】篇說:

魯哀公問於孔子曰:「夫子之服,其儒服與?」孔子對曰:「丘少居魯,衣逢掖之衣。長居宋,冠章甫之冠。丘聞之也:‘君子之學也博,其服也鄉。’丘不知儒服。」哀公曰:「敢問儒行。」孔子對曰:「遽數之不能終其物,悉數之,乃留更仆,未可終也。」哀公命席。孔子侍曰:……

孔子明確反對儒服的說法,他並不希望儒者的外在與一般鄉人有什麽區別,反過來也說明確實當時有些人好以一些不合時宜的奇裝異服區別於人的方式來凸顯自己儒的身份,因而被當時的貴族嘲笑戲弄甚至刻意異化。孔子說:

儒有不隕獲於貧賤,不充詘於富貴,不慁君王,不累長上,不閔有司,故曰儒。今眾人之命儒也妄常,以儒相詬病。

可見當時社會上對儒有一種比較重的批評和妖魔化,這大概是孔子為什麽堅決要子夏做君子儒,而不要做小人儒的出發點。他所謂的君子儒,是在道德上有高尚修養,踐行仁義的人,而不是流於表面形式的儒者。

從孔子所描述的「儒」所應該具有的特征:「強學待問」「衣冠中,動作慎」「博學」「舉賢援能」「澡身浴德」等標準來判斷,這樣的人確實最接近於「師儒」這一類身份。【周禮·大宰】註「儒,諸侯保氏,有六藝以教民者」,孫詒讓解釋說:

「師」則泛指四民之有德行材藝,足以教人者而言。上者國學,鄉遂州黨諸小學,以逮裏巷家塾之師,固為師而兼儒;下者如嬪婦有女師,巫醫農工亦皆有師。蓋齊民曲藝,鹹有傳授,則亦各有師弟之分。以賢得民,只謂師賢於弟子耳,奚必德行純備之賢乎?「儒」則泛指誦說【詩】【書】,通該術藝者而言。若【荀子·儒效】篇所稱俗儒、雅儒、大儒,道有大小,而皆足以得民,亦不必皆有聖賢之道也。

【周禮·大司徒】註「師儒鄉裏教以道藝者」,孫詒讓解釋說:

雲「師儒鄉裏教以道藝者」者,即【大宰】九兩之「師以賢得民,儒以道得民」者也。賈疏雲:「以其鄉立庠,州黨及遂皆立序,致仕賢者,使教鄉閭子弟,鄉閭子弟皆相連合約就師儒,故雲連師儒也。」

所謂「師儒」就是因有德行才藝、通【詩】【書】經義可為師而兼儒的人,這種身份的人,上至掌教國子的國學,中至鄉遂州黨小學,乃至裏巷之塾都是存在的,而且很多是退休之後回到鄉裏教育子弟的賢人耆舊。【周禮】雖然是東周的書,但是其所記錄的很多制度性的東西確實有相當早的來源,我們相信這些情況是有淵源而非只反映戰國時代的情況的。以此衡量,恐仍郭沫若對儒的溯源推測最合理,儒應當是從西周時代的師儒這類人演變而來的。但是胡適的儒出自殷人教士說,也不能輕易否定,只不過與其說儒是在血統上繼承了殷人教士,還不如說殷人的文化教育制度間接地成就了後來「儒」的出現,像孔子這樣作為殷商之後的宋國後代,更在文化上、心理上繼受商代的制度,進而發展出一套儒家學說,也就是十分自然的了。

間接地孕育春秋以後「儒」的產生

前些年新見的西周榮仲方鼎,很多學者指出,很可能與西周學制有關:

王作榮仲廱,在十月又二月庚寅,子加榮仲揚瓚一、牲大牢。己巳,榮仲速芮伯、胡侯、子,子錫白金鈞,用作父丁肆彜。史。

西周榮仲方鼎。(【漢字中的文化史】內頁插圖)

「廱」字李學勤釋「序」,謂庠序之序,但字形恐不符,序的聲旁是從呂字分化出來的予,與此無關。但此字確實跟一般「宮」字有區別。其所從聲旁實與甲骨文雝字聲旁一致,疑即辟雍的雍的初文,【詩·大雅·靈台】:「於論鼓鐘,於樂辟廱」,周王朝為貴族所設大學亦兼有行大射禮的功能,辟通璧,因校址像璧圓之形故稱(辟雍在西周麥方尊銘曾出現,寫作「璧雍」)。李學勤說:

按文獻記載,西周學宮繼承前代傳統,不僅一處,……【文王世子】還講到:「凡始立學者,必釋奠於先聖、先師,及行事必以幣。凡釋奠者必有合也,有國故則否。」這是說建立學校時有規定的祭祀,並且演奏合樂。鼎銘「王作榮仲序」是始立學,所以榮仲得到的賞賜有樂器和祭牲。到芮伯、胡侯之子入學時,所賜便只有「白金」了。(【文物】2005年9期)

他的釋字及理解雖然存在一些問題,但把這一篇銘文解釋為與學宮的建立有關是可信的。更重要的是,從銘末族名「史」及作器物件用日名稱謂看,多位學者指出這個「榮仲」應與商代薛國有密切關聯,是殷人遺民(參何景成【關於<榮仲方鼎>的一點看法】,【中國歷史文物】2006年6期)。這位殷遺應當是為周人負責太學的師儒類人物,因周王為之建學宮,而得到族長的恩賞。

李學勤還指出在另一件摹刻的西周金文中也有所謂「序」即我們所說的「廱」,即【西清古鑒】著錄的執尊:

乙亥,尹????(各)於廱,賞執,錫金二、聿(筆)二,執用作父丁尊彜。

【西清古鑒】著錄的執尊。(【漢字中的文化史】內頁插圖)

尹氏在學宮賞賜這位「執」的物品除了銅塊之外,還有兩支筆,這正是「執」供職於周人學宮的明證(李學勤【論榮仲方鼎有關的幾個問題】,【黃河文明與永續發展】第1卷第1期)。因為作器物件是父丁也是日名,可以推測他應該也是一位殷人後代。李學勤此文還指出,商代晚期的蔔辭裏,也有「天邑商公序」「天邑商皿序」的記錄(【甲骨文合集】),按照我們的看法,「天邑商公雍」「天邑商皿雍」,或許就是商代的辟雍。周人的制度顯然直接承襲商末的制度而來。

殷遺民投靠周朝而擔任文化宗教一類職務的,最有名的是微氏家族,此族後來在西周王朝世為史官,史墻盤銘對其先人及周朝先王事功文辭優美典雅的記述歷歷可見,這是大家都熟悉的。

史墻盤銘對其先人及周朝先王事功文辭優美典雅的記述歷歷可見。(【漢字中的文化史】內頁插圖)

從現在的資料看,西周的師儒一類人物,有大量是歸順了周朝的殷遺擔任的,這無非是因為殷人歷史積澱深厚,文化高於周人,周人要利用殷人的「文獻」資源,為自己的王朝服務,這為造就周人的禮樂文化提供了巨大的支持,並間接地孕育春秋以後「儒」的產生。

徐中舒力圖從古文字資料為「儒」溯源的做法,自然十分值得提倡。其所釋甲骨「需」字,從傳抄古文的一系列字形看,很可能是正確的,該字應當是「濡」的初文(象人濡濕之形,最近有人試圖論證這個字是「浴」的初文,似迂曲難信)。後來的「需」字,是從雨、而聲的一個形聲字,也就是甲骨文這個字的後起分化字。

甲骨文的「子濡」,就是一個一般的人名,他應當與武丁時其他以「子某」命名的貴族一樣,是王的一個子輩;蔔辭所見有關他的內容,徐氏多有誤讀,其實並非如徐中舒所說,他是負責祭祀祖先、勸侑酒食、接待賓客等等的人,所以也與所謂儒的身份毫無關聯(關於這些辭例的討論,可參熊賢品【甲骨文「殷儒」問題平議】,【孔子研究】2018年5期)。可以肯定地說,商代甲骨文字資料中,目前尚看不見與儒有關的痕跡。

本文選自【漢字中的文化史】,較原文有刪節修改。小標題為編者所加,非原文所有。已獲得出版社授權刊發。

原文作者/郭永秉

摘編/何也

編輯/張進

導語校對/陳荻雁