文/ 張家康

當社會主義剛剛在中國成為一種時尚的思潮時,張東蓀就是其中最著名的宣傳者,這使他在五四運動後最早參與中共上海發起組,可他的社會主義並非歸屬於馬克思的科學社會主義,這又使他最早結束上海發起組。從此,他便與中國共產黨保持著若即若離、時親時疏的關系,然在總的趨勢下,他是中共所信賴的朋友。

最早參與和結束中共上海發起組

1917年初,張東蓀接任【時事新報】主筆,直至1924年春辭職。經他改版後的【時事新報】,直面中國的政治、經濟和社會問題。次年3月4日,他又在【時事新報】設【學燈】副刊,致力於宣傳新思潮,與同是宣傳新思潮的【新青年】齊名,所不同的是,【新青年】對舊的東西采取的勢不兩立的批判的態度,而【學燈】對舊的東西則是「不罵不破壞」。他這樣解釋:「我們若認定中國今天既需要新道德、新思想、新文藝,我們就該盡量充分的把他輸入,不要與那舊道德、舊思想、舊文藝挑戰,因為他自然會消滅的。」

五四運動時,【學燈】在介紹和宣傳新思潮方面,並不亞於【新青年】,它與【覺悟】、【星期評論】並稱為五四時期的三大副刊。當時,曾被他以【時事新報】名義派去蘇俄采訪的俞頌華說,【時事新報】和副刊【學燈】,「對於介紹新思想是很有貢獻的。在五四運動時讀過他的報與雜誌的人,想必還都肯為我這話作證。」

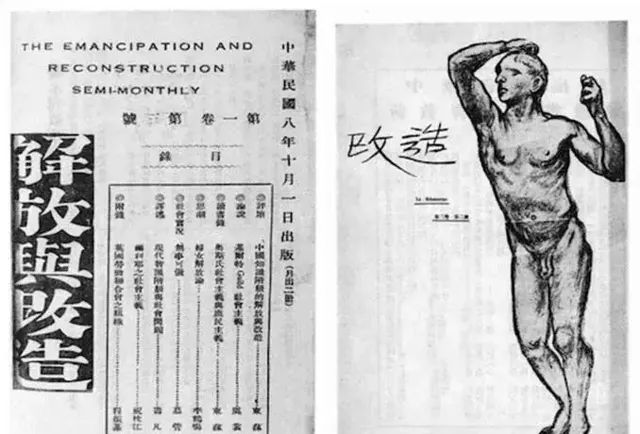

1919年9月1日,他又創辦【解放與改造】雜誌,旨在致力於「改造中國與世界」。至於怎樣改造中國,他說必需要「依第三種文明的原則來改造」,何謂「第三種文明」,那就是社會主義,這是人類發展的必然,「我們現在應當準備著,以待大改造的臨頭。」還在4月28日,他就在【學燈】上開辟「社會主義」的征文,無論贊成還是反對,只要是介紹社會主義的文章,且又是「樸實說理」的,都可以發表。

這期間,【學燈】和【解放與改造】發表的頗有影響的介紹社會主義的文章有:【勞動與資本】、【河上肇博士關於馬克思之唯物史觀的觀察】、【社會主義之前進演化】、【馬克思社會主義之理論的體系】、【社會黨泰鬥馬克思之學說】、【社會主義兩大派之研究】、【社會改良與社會主義】等。他所撰寫的文章【為什麽要講社會主義】,在當時最具典型的意義。

文章說,社會主義發展到馬克思,已經具有了「科學基礎」,而社會主義又「不單是馬克思一人的學說」。馬克思專註於物質生活的改造,要推翻「全地球的舊制度」。這種社會主義恰是他所不能認同的。他的社會主義「不是從物質方面破壞現在的制度入手,乃是從精神方面傳播一種新思想、新道德、新人生觀、新生活法入手,也就是先從打破現在社會的資本主義的習慣入手」。就是致力於文化運動,讓社會主義制度水到渠成,瓜熟蒂落,要慢慢地過渡,而不是透過暴力革命,這才是社會主義「渾樸的趨向」,也是「唯一的趨向」。

當時的中國,正如瞿秋白在【餓鄉紀程】中所說:「社會主義的討論,常常引起我們無限的興味。然而究竟如俄國十九世紀四十年代的青年思想似的,模糊影響,隔著紗窗看曉霧,社會主義流派,社會主義意義都是紛亂,不十分清晰。正如久雍的水閘,一旦開放,旁流雜出,雖是噴沫鳴濺,究不曾自定出流的方向。」至於張東蓀所津津樂道的「渾樸的社會主義」,與馬克思的科學社會主義,有著怎樣的本質區別,人們也沒有時間和例項去辨別,只知是社會主義,是對現行制度、體系挑戰的異端。

他就這樣成為宣傳社會主義的著名的風雲人物。1920年4月,共產國際遠東局代表維經斯基等人來到北京,透過北大的兩名俄籍教授,與李大釗多次交談,表示要幫助在中國建立像蘇俄那樣的政黨。據張申府回憶,李大釗當即寫信介紹維經斯基等人「到上海去見陳獨秀,要陳獨秀建黨」。

在上海,社會主義思潮的宣傳確比北京激進的多,而開此風氣之先的是【新青年】和【學燈】、【覺悟】、【星期評論】三大副刊。維經斯基找到陳獨秀,有意透過上述副刊的影響,聚集起一代社會主義的知識青年,成立一個類似蘇俄的政黨。維經斯基就組黨問題與陳獨秀多次交談,參加交談的就有張東蓀、沈玄廬、戴季陶等。據與張東蓀關系頗深的周佛海回憶:

「有一天,我和張東蓀、沈雁冰,去環龍路漁陽裏二號,去訪仲甫(即陳獨秀,作者註)。當時有第三國際遠東代表吳庭斯基(通譯維經斯基,作者註)在座。吳庭斯基當時講話的大意是:‘中國現在關於新思想的潮流,雖然澎湃,但是第一、太復雜,有工團主義,有社會民主主義,有基爾特社會主義,五花八門,沒有一個主流,使思想界成為混亂局勢;第二、沒有組織,做文章、說空話的人多,實際行動,一點沒有。這樣決不能推動中國的革命’。」

顯然,維經斯基在講話中排斥所謂「五花八門」的社會主義,而這其中就有張東蓀推崇備至的基爾特社會主義。在當天的討論中,維經斯基正式提出中國已到了組黨的時候,而張東蓀卻認為中國不具備建黨的條件,據周佛海回憶:「當天討論,沒有結果,東蓀是不贊成的,所以以後的會議,他都沒有參加。」張東蓀後來談到此事時也說:「我和陳獨秀先生來往甚多,彼時他們雖明知我是贊成社會主義,但在組織共產黨的時候卻不敢來約我,因為他們亦未嘗不知我反對在這樣工業未發達的中國鼓動階級鬥爭的罷工與怠工。所以我始終是一個‘非黨派者’。」

這樣,在維經斯基召集的組黨人員中,他最早結束中共上海發起組。他雖結束發起組,還是不遺余力地宣傳和介紹社會主義,卻又從不主張實際的社會主義運動,一句話,他的社會主義是「溫和型」的,而不是主張階級鬥爭的社會主義,這就必然與陳獨秀等早期的馬克思主義者產生分歧,一場思想沖突和筆墨官司也就難以避免了。

大講開發實業和增加富力

這年10月,英國著名哲學家羅素來華演講,張東蓀對此所表現出的熱情以及對社會主義的批評,更使這些朋友驚詫。他由羅素的演講而重新審視自己所宣傳的社會主義,認為「中國的惟一病癥就是貧乏,中國真窮到極點了」,要改變中國的狀況,不是名目繁多的主義,而是要「開發實業」,「一言以蔽之,就是增加富力」。可是,究竟怎樣開發實業,怎樣「增加富力」,他也沒有具體的意見,惟一具體的就是由大講社會主義,而批評社會主義的宣傳是「空談主義」了。

李達最早發表批評文章,稱張東蓀是個「無主義無定見的人」,只會「學時髦」,「說幾句言不由衷的滑頭話」。陳望道也發表批評文章。緊接著,邵力子又發表文章,明確了與張東蓀分歧的關鍵所在。文章不反對「增加富力」和「開發實業」,而是提出「在於用什麽方法去增加富力、開發實力」。文章深信只有「在社會主義下面的開發實業,方才能使一般人都得著‘人的生活’。」

在受到這些朋友的批評後,他又發表【大家須切記羅素先生給我們的忠告】,他引述羅素在中國講演時的話,「中國第一宜講教育,使無知識的有知識,使有知識的更進一層。第二是開發實業救濟物質生活。至於社會主義不妨遲點」。當然,羅素的話也就是他的意見,這些意見引起老友陳獨秀的關註,在致張東蓀的信中提出了兩個極為實際的問題:「(一)社會的工業有沒有成立的可能性?(二)先生所謂在通商口岸與都會裏得著‘人的生活’的,到底有多少人,這班人屬何階級,他們是否掠奪他人之勞力與(獲)得比較好的生活?」這就是馬克思主義的階級分析的方法,而這正是他所缺乏的。

◆張東蓀

他沒有正面回答陳獨秀的問題,陳獨秀又致信指出:「先生所謂人的生活,自然是專指必不可少底衣食住等生活費。按資本生產制一面固然增加財富,一面卻增加貧乏,這是稍有常識的人都應該知道的。歐洲機器初興資本初發達的時候,失業者眾多的恐慌,這種歷史的事實,無人能夠否認的。就是現在有名的倫敦神戶的貧民窟,正是資本生產制的必然現象。」

針對他提出的「開發實業非資本主義不可,集中資本非資本家不可」的言論,陳獨秀作出反駁說,這正是他們之間「重要的爭點」。陳獨秀認為:中國可以用社會主義開發實業,無需非資本主義不可。「中國資本家都直接或間接是外國資本家底買辦,只能夠幫著外國資本家來掠奪中國人,只望他們發達起來能夠抵制外國資本家,能夠保全中國獨立,再過一兩個世紀也沒有希望」。陳獨秀深知張東蓀 「既不贊成用革命手段集中資本來實行社會主義的生產制」,而中國的資本家「向有不願以財產充資本之習慣」,依靠他們開發實業又是不可能的,所以,陳獨秀斷言:「先生等所迷信的資本主義,仍是一個空中樓閣。」

他不接受陳獨秀的觀點,長文【現在與將來】,便是他對「社會主義論戰」的最終態度。文章把中國的現狀,概括為「四病」交加,即「無知病」,人民沒有知識;「貧乏病」,人民多困於生計;「兵匪病」,兵連匪結,民不聊生;「外力病」,外國列強恃勢欺淩中國。這些都是當時中國的實情,遺憾的是他沒有深入地分析產生這些現象的社會本質是什麽。

他認為要根治「四病」,只能對勞動者進行改良,只能「開發實業」,「增加富力」。這就要依靠漸起的「中產階級」,他稱之為的「財閥」。他說:中國沒有真正意義上的無產階級,除「少數工廠有工人以外,簡直是沒有」。他們「人數又少,直不能有何勢力」,「人民貧乏太甚,求食不得,不能久持。」處此背景條件下,如果高喊「勞農主義」,那必定是「偽勞農主義」。他老調重彈,中國目前不可能實行社會主義,更不可能組織無產階級政黨。

他認為,中國若實作社會主義,是不能超越資本主義的階段,在這個過程中,我們只能「靜待」,只能做這樣一些工作,一是普通的文化事業,二是推行廣義的教育事業,三是切實研究社會主義學說,四是協社的實行,也就是實行合作社的方法。這些才是將來實行社會主義的基礎性的準備工作。應該說這些思想是切近中國的現實,然而,他的主旨思想是取消建立共產黨,不同意建立社會主義和無產階級專政,當然是那一代的共產黨人所無法容許的。

1922年7月,中共二大就未來的中國革命設立了最低綱領和最高綱領。最低綱領是實行民主革命,而不是社會主義革命,是「消除內亂,打倒軍閥,建設國內和平;推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族完全獨立;統一中國為真正的民主共和國」。最高綱領是實作共產主義。中共把自己的奮鬥目標分為最低和最高兩步走,尤以最低綱領切近現實,不能不說是以陳獨秀等為代表的共產黨人,在社會主義論戰中所得到的一些有益啟示所致。

中共二大後不久,陳獨秀給張東蓀去信,提出發展中國實業應該是「國家社會主義」的途徑,實際上就是國家資本主義。他看到陳獨秀已經正視中國的現實,在回信中又再次勸告這位中共領袖,不要將革命的矛頭對準資產階級,打倒軍閥才是時下的當務之急,如果軍閥不除,「勞動階級即把資產階級完全打敗,也是不相幹的,還是仍在十八層地獄裏麽?」

這時,他還將鼓吹基爾特社會主義的人,集中到【時事新報】副刊【社會主義研究】的麾下,公開亮出基爾特社會主義的旗幟,以表明與陳獨秀、李大釗等馬克思主義者的不同,這就是20世紀20年代的中國社會主義的分野——科學社會主義和民主社會主義(或社會民主主義)。張東蓀所追求的是後一種社會主義。

不贊成對共產黨加以非人道的待遇

1932年8月20日,張東蓀發表【階級問題】,集中批評馬克思主義的階級、階級鬥爭和無產階級專政的理論。他說,馬克思「階級」的闡釋,本身就「是一個極不清楚的概念」。社會學定義的「階級是廣義的,而馬克思派的階級是狹義的」。按照馬克思的「一部人類史乃是一部階級鬥爭史」的說法,那豈不是說「歷史是人類相斫書」,「是打仗的記錄而已」。他不同意戰爭的階級內容的說法,認為戰爭是人的貪婪、掠奪和占有的天性所為。「國與國的戰爭,人種與人種間的虐殺,若都是以階級鬥爭論,則階級的意義便不明了」。

他說,中國既不是封建社會,又不是資本主義前期,如果非要套用馬克思的「五種社會形態」,那「實在是一種拙笨到萬分的事」。馬克思的公式只「不過是歐洲各國的歷史的共相,而決不能當作一個普遍的範疇,亦不完全適用於我們東方」。他承認階級的存在,卻不贊成將階級明確分為「無產階級」和「資產階級」。他認為,馬克思之所以這樣劃分,是出於「戰略」的考慮,為了進行社會革命,即「以一個階級為基礎來搶政權」。

◆張東蓀(右一)和燕京大學同事合影(1932年前後)。

這樣,奪取政權就具有合理性,「其命意是在於立在一個階級上,把這個階級作為一種力量來奪取政權。」這就是以「階級利害為政治運動的出發點與原動力」。他坦率地說,馬克思的階級理論參照到中國就是一個錯誤,暴力革命的「紅軍」,既不是農民,也不是工人,只是「軍閥的散股與土匪的化身」。中國農民從沒有什麽階級的意識,工人也不是什麽獨立的政治力量。共產黨進行的革命,決不是什麽「無產者的革命」,而是與歷史上的農民起義一樣,「依然只是中國歷史上的揭竿而起的老套子」。

他對階級的劃分自有獨到的見解:「中國的社會階級都具有東方的色彩。」即階級「是指社會上由某一種利益與某一種機能而歸類的人們而言。」通俗地講,中國的階級是以所從事的行業而劃分的,一種行業,「而同時即是一個階級」。中國有農、工、商三大類,自然也就形成三大類階級。在這三大類階級之外的,他將之定義為「余剩階級」、「遊離分子」,說的不好聽,就是「流氓」。他甚至得出這樣的結論,中國政治之所以治亂相間,都是因這「余剩階級」所致,當這「余剩階級」增多,中國就必然要亂;當這「余剩階級」大部份有了出路,中國又會入於治,歸於暫時的平靜。

早在五四時期的社會主義論戰時,他就斷言中國的實際決定了中國不可能出現「勞農專政」,即無產階級專政。他把熱衷於宣傳這種理論的人,稱之為「偽共產派」。他不承認所有的工農運動,斷言:「我敢說中國決不會真赤化,但那偽赤化的可能性卻非常多。」此時,中共已經建立十多年,且正蓬勃開展土地革命。他對此就是視而不見,並底氣十足地說:「我敢斷言真正的無產政黨(共產黨)在三四十年內是不會成立的。」就是不承認中共是真正意義上的無產階級政黨。

當然,他對共產黨的批評,與譴責國民黨的一黨專政,有著嚴格的區別。和所有的民主主義者一樣,他對國民黨的不滿,遠遠超過了對共產黨的理論不理解。他說:「老實說,我們對於國民黨與共產黨是這樣分別對待的:即對於國民黨的理論以為雖然不能說怎樣好,然而其中所含的毒汁尚不算甚多;而一切罪惡卻都在國民黨的行動,因為國民黨的行動與其理論本來是兩回事。至於共產黨,他的行為尚未大表現,我們不很容易下判斷;只就其反對國民黨一點而論,我們不但不反對他,卻還可以贊成他。……所以我們總想從思想上糾正他,但除糾正其思想以外決不贊成加以任何非人道的待遇。這是我們一向的態度。」

毛澤東出來說了話,按人民內部矛盾處理,養起來

1935年8月1日,中共駐共產國際代表團在巴黎【救國時報】發表【為抗日救國告全體同胞書】,即中共中央【八一宣言】,提出建立抗日民族統一戰線的方針。這個宣言很快傳到國內,張東蓀閱讀後,立即產生共鳴,最先響應【八一宣言】,並行表【評共產黨宣言並論全國大合作】,表示:「我們歷來不反對國民黨與共產黨而只反對一黨專政,以為一切罪惡皆由此而生。」他在文章中暗示,自己屬於「經濟贊成社會主義」,「政治贊成民主主義」,而又「同情於共產黨的人」。1938年5月,他和他的學生葉篤義來到武漢,與中共領導人周恩來、董必武等就抗日問題交談,此番談話後,他受到一些啟發,從而決定利用自己在燕京大學任教授的身份,回到北平與中共合作,為抗日救亡作出自己的貢獻。12月,老友張君勱發表【致毛澤東先生一封公開信】,向中共提出三個取消的荒唐主張,即取消中共對八路軍的領導,取消中共領導的特區,取消馬克思主義。他看到公開信後,很不以為然,讓去重慶的許寶揆轉告張君勱:「不要向國民黨靠攏,不要向國民黨一邊倒,要走中間路線。」

◆【為抗日救國告全體同胞書】。

他為中共做了許多有利於抗日的工作。他回憶:七七事變後,中共華北局地下工作人員「與我聯系,1938年我去漢口參加參政會,當時因為看到參政會並沒有大作用,而且又怕後方苦且又丟不下家,於是自己覺得還不如回燕京來做一些切實的工作,當時我透過王君做了兩件事情,一是送學生去解放區,一是送醫藥去。」

抗戰勝利後,國共兩黨都表示在和平與民主的前提下,協商解決戰後問題,建立聯合政府。他對此極表贊同。可是,政協會議閉幕後,國民黨就撕毀了政協決議,悍然發動全面內戰。同時,又擺出「還政於民」的姿態,違背政協各項協定付諸實施後召開會議的前提,單方面決定於1946年11月12日召開國民大會。中共堅決抵制,拒絕參加。時為民社黨中央常委的他與黨主席張君勱等產生分歧,堅決拒絕參加國民大會,表示不願做國民黨假民主的工具。他的理由是:「中共不參加,縱能保證透過政協憲草,宣布為國家憲法,沒有對立的政黨,制衡的力量,空憑條文,亦罔有實效。」

他既反對國民黨的一黨專政和官僚資本,又不贊同用革命方式推翻國民黨統治及剝奪地主土地重新分配的做法;他認為中國應該折衷於資本主義與共產主義,建立「一個資本主義與共產主義中間的政治制度」,這就是「中間性的政制」,即「在政治方面比較上采取英美式的自由主義和民主主義,同時在經濟方面比較上采取蘇聯式的計劃經濟與社會主義。」

他多次與北平軍調部的中共代表葉劍英、徐冰等接觸,並讓葉篤義作為聯系人,以保持經常性的聯系。1947年3月,他和符定一還就時局問題,給毛澤東寫了一封信。次年4月27日,毛澤東專門給中共北平市委書記劉仁一封指示信,讓轉告張東蓀等:「我很感謝他們的來信,他們及平津各位文化界民主戰士的一切愛國民主活動,我們是熱烈同情的。」並請他和符定一參加籌備新政協。

平津戰役開始,他多次勸說北平國民黨軍最高長官傅作義與中共談判,以和平方式代替軍事方式,不能讓戰火淪陷古都的燦爛文明。經過他的努力和奔走,傅作義同意中共提出和平條件,北平糊平解放。他對自己為此所作的貢獻,深感自豪,自以為「生平著書十余冊,實不抵此一行也。」

◆中華人民共和國中央人民政府主席、副主席(缺宋慶齡)和部份委員合影。三排左起:譚平山、張治中、程潛、李燭塵、郭沫若、吳玉章、李立三、章伯鈞、張東蓀、徐特立、蔡廷鍇。

1949年1月下旬,在中共的安排下,他與費孝通代表民盟,來到石家莊,出席中共中央召開的民主黨派會議。會後,他又來到中共中央所在地西柏坡。在這裏,他就即將成立的聯合政府的內外方針,與毛澤東交換意見。在談到新中國的外交方針時,他力薦「中間路線」,既不親美也不親蘇。毛澤東不同意這種主張。兩人各執己見,互不讓步。

在新政協第一屆全體會議上,他為大會主席團成員,還當選為中央人民政府委員會委員。國家主席毛澤東還任命為政務院文化教育委員會委員。他就是不理解親蘇反美的「一邊倒」的外交方針。書生氣十足的他甚至幼稚和可笑到企圖冒險向美國方面表示,中國無意與美國為敵,美國千萬不能把戰火燒到中國。他這才與同美國有聯系的王誌奇聯絡,讓將自己的意思轉告美國,試圖充當中國和美國的「調人」。事後才知這個王誌奇是美國特務。在那個年代,他可謂闖了大禍,民盟內部對他進行了反復的批判,並開除出盟。在有人要以「叛國罪」逮捕法辦時,毛澤東出來說了話,按人民內部矛盾處理,養起來。

他開始賦閑在家,雖是名義上的北大哲學系教授,可有著如此「惡劣」的前科,誰也不敢讓他上課。整日是養花蒔草,賦詩遣詞,打發老年的無聊時光。在「文革」狂飆襲來時,這種平靜終被打破,1968年1月,一些人還是以所謂「特務」的罪名,將他與長子張宗炳一同逮捕。他被關在北京復興門鐵道醫院。1973年3月,夫人在醫院與他見了面。是年6月,老人走完自己的一生,享年88歲。

本文為【黨史博采】原創

未經特許不得轉載

侵權必究

維權支持:河北冀能律師事務所