「上海畫派」,簡稱「海派」,是指清末資產階級形成時期和維新改良思想影響下成長起來的一個中國畫派。「海派」的代表人物有任渭長、趙之謙、任伯年、虛谷、吳昌碩等。他們沒有共同的師承關系,藝術風格也不盡相同,但卻有改革傳統中國畫的意向。這些畫家,大都具有鍥而不舍的探索精神,敢於標新立異,以自己的勇氣、智慧、毅力,突破了舊藝術的藩籬,創造了生氣蓬勃的畫面,贏得了廣大觀眾的好評,豐富了中國畫技法的表現力。

(一)

在中國美術史上,曾出現過不少畫派。這些流派的形成,有其各不相同的原因,或師承有宗,或具一個地區的藝術特色,或創作精神一致……歸根到底,各流派的產生與社會的經濟、政治有密切的關系,與藝術自身的發展有內在的聯系,也與藝術服務的物件的審美要求有關。譬如:「揚州八怪」的興起,與18世紀揚州的繁華,工商業經濟的發展,工商業者對藝術的要求有密切的關系。【揚州畫舫錄】中提到的許多鹽商,他們就是"揚州八怪」的靠山。正是由於他們的支持和贊助,為「揚州八怪」的形成創造了條件。工商業的集中和發展,推動著藝術的發展;而藝術的發展,也在一定程度上影響著經濟。「揚州八怪」是這樣形成的,那末「海派」是否離開了社會的經濟條件呢?不。早在嘉慶年間,上海已經是太湖流域東部最興盛的河口港。1840年鴉片戰爭失敗之後,清政府與英國簽訂了喪權辱國的「南京條約」,從此,上海開放為五口通商口岸之一。接著而來的便是「洋行街」、「租界」、「洋場」的出現,帝國主義的舶來品,充斥著大街小巷。侵略者為擴大商業市場,深入內地,對中國進行殘酷的經濟掠奪。直到19世紀70年代,中國資本主義產生,上海不僅成為清政府的經濟命脈,也是民族工業的重鎮,而且還是帝國主義經濟侵略的繁華商口。「海派」藝術就是在這樣的歷史條件下形成和發展起來的。【寒松閣談藝瑣錄】中雲:「自海禁一開,貿易之盛,無過上海一隅,而以硯田為生者,亦皆於於而來,僑居賣畫公壽、伯年最為傑出。其次畫人物則湖州錢吉生及舒萍橋,畫花卉則上元鄧鐵仙啟昌,揚州倪墨耕……。那時,在上海的畫家幾乎都是以賣畫為生,「潤筆皆有仿帖」。魯迅先生指出,「海派」「沒海者近商」,這是對「海派」藝術與社會經濟關系於分精辟的科學分析。

19世紀70年代,許多進步的知識分子,積極倡導向西方學習科學技術。1872年,上海【申報】創刊。隨之畫報也不斷出現,一些知識分子出版書籍,經常在報刊上撰寫論文,闡明變法主張,批判頑固保守思想,促使更多的人覺醒,自然也包括了畫家的覺醒。這時,維新思想已經成為一種頗有影響的社會思潮。「海派」藝術就是在這種思潮影響下產生的形成發展起來。

「海派」既受到社會經濟的影響,又受到社會維新思潮的推動,這就為「海派」的形成奠定了物質基礎和思想基礎。當然,還有一個重要的原因,確乎為「海派」的形成從組織上作了準備。1851年1月洪秀全在廣西桂平縣金田村領導了武裝起義。這次農民革命以迅雷不及掩耳之勢,很快發展到兩廣、兩湖、江西、安徽、江蘇、浙江、農民軍於1853年3月攻克南京,定都「天京」,不久就開始北伐、西征、東征,在連年的戰爭中,兩廣、兩湖、廣大蘇南地區,大批地主富紳、高利貸商賈逃往上海。上海成為畸形繁榮的城市,不少畫家,由於對太平天國革命尚不理解,因而紛紛到上海「避難」,同時又以賣畫為生。只要我們翻閱一下【海上墨林】、【寒松閣談藝瑣錄】等著錄就不難發現,江南數省,只要經濟上能自持的畫家,大都雲集上海。當時「租界」華人從二萬人驟增至五十萬人,在洋場的目睹者封建文人所寫的【淞南夢影錄】中記載了租界的面貌,有詩雲,「避兵憶我春江走,曩(nǎng)日春江猶樸厚。一自紅羊浩劫過,春江變作繁華藪。……」這裏指的「春江」即春中江,是上海的別名。而「紅羊」即指太平天國的領袖洪秀全、楊秀清。由於太平天國農民革命運動的迅速發展,大批畫家來到上海,成為上海畫壇上的重要力量。「海派」藝術的成員,除胡公壽等少數人外,余者幾乎全是外地到上海來鬻畫的。特別是庚申年(1860)太平軍攻打蘇州、杭州等地時,附近的許多畫家,都到上海「避難」,並從此寓居滬上,如蘇州的吳友如,嘉興的楊伯潤等,都是這個時期來滬的。當時上海的畫家十之八九是從外地來的。這為「上海畫派」的建立,準備了一支較為強大的隊伍。

基於上述三大原因,「海派」藝術形成於19世紀的下半葉,乃是勢所必然的。它典型地反映了中國近代社會的政治、經濟的變化和特點,也反映了新的階級要求新的審美趣味。

(二)

「海派」藝術形成的原因可追溯到19世紀中葉的海上「三熊」。他們開「海派」藝術的先河「三熊」是指張熊、朱熊、任熊。他們的共同點是不囿於師法。朱熊和張熊都是嘉興人。他們在寫生家淵藪之區。張熊作畫,點綴流麗,意態堂堂,花卉人物山水皆能。他的取材,基本上是以清末流行的四君子為主,而畫梅花尤為蒼勁逸雅,並擅長大幅牡丹。張熊和朱熊是師生,但他們的畫風不同,人們感到驚訝,便問朱熊,朱曰:「夫畫只師其意耳,予何以形似為哉。」這一回答是很有水平的,反映了習畫不因襲前人的皮毛,而主要學習前人的創造精神。

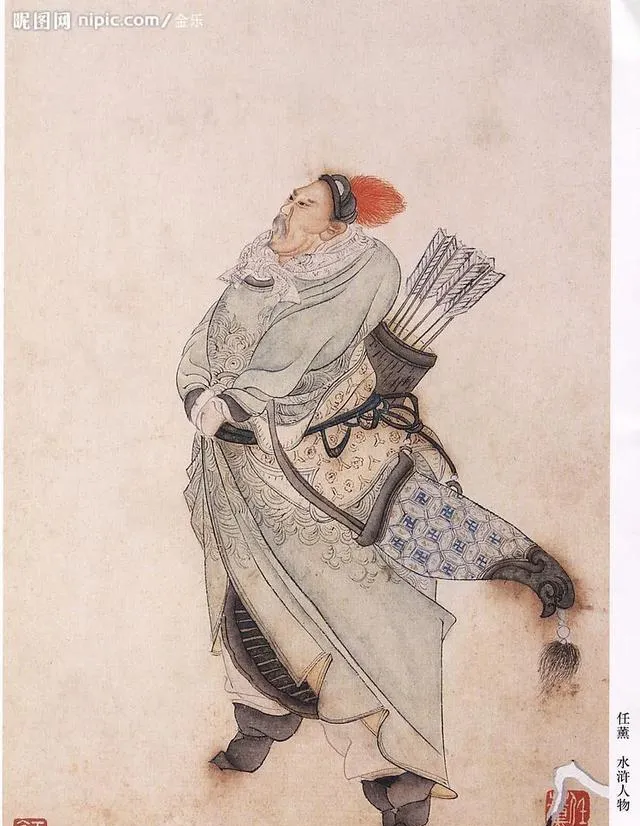

三熊之中,任熊(1823-1857)的年齡最小。雖然他只活了三十五歲,但他的藝術成就遠遠超過了張熊、朱熊,大有後起之秀的氣勢。任熊的人物畫、山水、花卉,改變了以往一般平正穩妥的傳統風格。他繼承了陳洪綬的畫法,並直追唐宋,竭力矯正當時社會上流行的甜熟明凈的庸俗格調,發揚了陳洪綬精細樸拙的畫風,一變而為生動的寫意,花卉學徐渭、陳白陽、惲南田的筆法。色彩艷麗雅致,富有新意。任熊的人物畫一洗時習,衣紋圓勁,創為雙鉤,畫面蒼古,有濃郁的裝飾性,並糅和著民間繪畫和文人畫於一爐,創作了許多從歷史故事和現實生活中攝取題材的人物畫、肖像畫。當時能得到他一張畫,無不視為珍寶。在19世紀 50年代,他的繪畫具有革新意義,主要在於師造化,從現實生活中選取題材,反映出現代人物的情操。正在形成的資產階級自由派的社會新興勢力和資產階級自由主義的時代思想,在他的作品中得到一些體現。他敢於反對千古不變的老框框,一改其傳統技法,特別在肖像畫上,將「朝服翎頂,禿其顱矣;端拱者蹺一足矣,缺嘴壞唇,無怪不具」這種不尋常的異端觀念,是對封建時代繪畫的挑戰,也是對封建文化的叛逆。他的創新精神,影響著當時的上海畫壇。

趙之謙(1829-1884),浙江會稽人。1859年舉人,曾任江西鄱陽、新南城等知縣。他是一位很有學問的人,對古文辭、文字訓古、金石考據、詩、書、畫、印是全才。他的書法初學顏魯公,精於北碑,筆法雄健豪放。篆刻出入浙皖二派,上追秦漢又融六朝碑誌,開篆刻寫意派之先河,對近代頗有影響。他的繪畫,宏肆奇崛,樸茂渾厚,蘊含秀麗,而能自創格局。他的花卉、樹木、出入揚州八家之一的李鮮,並受陳白陽、八大、石濤的影響,風致極佳,為時推重。他的創造性主要表現在題材新鮮,用筆則以篆隸筆法人花卉,畫面樸茂沈雄,古勁道麗,是「海派」藝術的先鋒之一。

「海派」藝術的主將,當推任伯年、虛谷、吳昌碩等。胡公壽(1823-1886)是上海郊區華亭人,19世紀中後期在上海非常活躍。他與錢業公會關系較為密切。這一點頗似「揚州八怪」,揚州大鹽商徐氏、安氏、黃氏、汪氏、魯氏,他們是當時揚州畫壇上舉足輕重的人物,他們有的是收藏家、鑒賞家、繪畫藝術的欣賞者、愛好者。所以「揚州八怪」中的有些畫家與他們都有密切的交往,如汪氏就是收集名畫的,「交遊皆一時名士」。而上海的畫家,與當時的錢業公會、銀行家、富商巨賈,如朱錦裳、陶浚宣等往來亦頗頻繁。據說任伯年初到上海,就是得力於胡公壽的推薦,使他認識許多商賈、錢莊的上層人物,為他賣畫開啟了門徑。胡公壽在「海派」藝術的形成中,似乎可以說是組織者之一。他常與畫家們聯系,成為「海派」藝術中的核心人物。他與任伯年合作的畫很多,任畫肖像,公壽補景。如1868年的【任淞雲像】、【高邕之二十八歲小像】、【榴生像軸】等,為此,有「任胡合璧」之譽。

任伯年(1840-1895)是「海派」藝術的佼佼者,他是浙江山陰人。父親是個民間藝人,普畫肖像,所以繪畫是他的家傳,他的主要創作年代是寓居上海以後,即60-90年代中,他是近代少見的多產國家。他的作品,數以千計,人物、花卉、禽獸。山水、無所不能,亦無所不精。在半封建半殖民地的上海,由於他的社會地位很低,使他深患著奴役被壓迫的痛苦生活,他能體察、理解貧民生活的苦難,現實生話給他「怫郁、反抗的情結,這種情緒有時便顯露在他的作品裏。」他畫過【蘇武牧羊】。【雪中送炭】。【關河一望蕭索】………畫家對現實的態度十分明顯。他的民主思想、愛國精神體現在他有些像品中,他是一位復興傳統人物酬的優秀畫家。他的技藝博采眾長,既能吸收民間藝術色精華,又能融會西方美術中合理的造型因素,並將文人畫的優點,兼收並蓄,融會貫通地運用在自己的創作中,將人物畫推向一個新的高峰。他不僅攝取歷史題材、神話故事還從現實生活中汲取題材,描繪貧困人民的苦難日子。任伯年的花鳥也很有特色,他靠把鳥和花畫在一起,而且總是突出鳥的神的,構圖千變萬化,隨心所欲,詩意盎然,裏有情,畫外有回,在色彩的處理上,淡而有神,清新明快,絢麗多彩,抒暢悅目,在伯年畫肖像,「鉤勒取神,不假渲染」,能做到"如鏡取影,妙得神情」。他是近代消像用大師,才華橫溢,技巧多變,工筆細而有神,寫意潑辣豪放,水墨、淡彩、重彩、白描無所不能,並能超脫「形」和「法」的局限,進入「無法為法」的自由王國。雖然他的用筆有時感到輕薄,但他的側鋒很有生氣,中鋒圓熟流利,道勁,筆致靈活多變而富有表現力。

虛谷(1823-1896),名虛白,原籍安徽歙縣,曾做過清朝的將官,後因不願奉命去打太平軍,就出家當了和尚,「披緇入山,不禮佛號」。中年後來往於南京、揚州、蘇州間,晚年寓滬上關廟,以賣畫為生,曾暗地幫助過太平軍。他是一個有氣質的人。虛谷的藝術個性十分鮮明。【海上墨林】稱他:「落筆冷雋,蹊徑別開」,這一評語,十分恰當。他的繪畫從取材、筆墨,用色都有新的情趣,他多用方筆、短線、焦墨,顏色對比清新優美。他的書法、詩詞、人物、花果、山水,均能獨樹一幟,虛谷的題畫:「水面風波魚不知」、「人淡如菊」等,寄托著深沈的思想感情,真是形有盡而意無窮,使人遐想,深思,意境寬廣。熟悉虛谷的吳昌碩,在他畫的佛手軸上題詩雲:「十指參成香色味,一拳打破去來今:四闌華藥談風格,舊夢黃爐惑不禁,」他這種敢於沖破封建思想的桎植,突破舊藝術形式的束縛,創造出嶄新的藝術風格,是「海派」中的傑出代表。

吳昌碩(1844-1927),字俊卿,號缶翁,別號很多,如老苦鐵、大聾等。浙江安吉人,他自謙五十始學畫,據現存杭州西泠印社吳昌碩紀念館的梅花冊看,在三十多歲時,他就開始用作篆籀的筆法繪畫。他的書法基礎打得很紮實,他常說:「我生平得力2處在於能以作書之法作畫,"他的繪畫,常以梅、蘭、竹、荷、桃、紫藤為題材,他面梅花紫藤,用筆如屈鐵枯藤,淋漓酣暢,揮酒自如的草書筆法,他的畫,是典型的文人畫,文人畫最主要的是不專在畫面上考究藝術的工夫,而主要是在畫外求畫,他畫梅花、蘭、竹、荷,好象不費氣力,其實不然,他作每一幅畫,都必經過長時期的醞酸和構思,對畫面的布局,物與物之間的關系,設色的濃淡,都要做到胸有成竹,表現出來,得心應手。別看他只回幾株梅花,那是經過一番苦心經營,反復琢磨、概括、提煉的。這裏,畫家的主觀因素,伴隨著感情的馳騁,成為藝術形象的內在依據,即所謂「情景交融」--抒情與狀物的統一,是傳統文論中的「神與物遊」,創造了完美的藝術形象。他筆下的梅花,有紅梅、白梅、墨梅,有雪中之梅、月下之梅;有剛開的。有未編的;反、正、傾、側,變化極多,一幅有一幅的境界,觀眾看了,浮想聯翩,吳昌碩說過:「畫當出己意,摹仿墮塵垢:即使能似之,已落古人後。」又說:「畫之所貴貴存我。」這是他對藝術的理解,也是他的創作精神,正因為他不落舊白,所以能"出己意」與「貴存我」。他的主觀能動性發揮著他的藝術獨創性。

從任伯年到吳昌碩,共同完成了「海派」藝術的特色,他們在藝術風格上絕然不同,但不可忽視的是他們有著內在的聯系。他們影響著近代畫壇,已故畫家陳師曾、齊白石、潘天壽,都受到吳昌碩的啟迪和誘導。齊白石還作詩雲:「青藤、雪個遠凡胎,老缶衰年別有才;我欲九泉為走狗,三家門下轉輪來。」而徐悲鴻則認為任伯年是「仇十洲以後中國畫家第一人」,可見近代畫家對任伯年、吳昌碩的敬慕之忱。

在中國封建社會開始走向窮途末日之際,上海因自然條件的優越,成為扼守中國海陸運輸的中心,也是全國的經濟中心。由於資產階級的產生,又因上海是帝國的洋場,再加侵略戰爭連續不斷,上海畫壇的畫家們,大多來自社會的下層,他們的作品在一定程度上反映了當時人民群眾的生活和情感,不少作品具有「怫郁、苦悶和悲憤、反抗的情調」,充溢著愛國主義精神。

「海派」藝術的服務物件主要是新興的資產階級及市民階層,為了招徠顧客,必須裝點粉飾,適合資產階級和市民的審美趣味。因此,它既承繼了「揚州八怪」的傳統,又融入了西洋繪畫的合理因素,無論在用色、解剖、光、投影等,「海派」都能融之於民族繪畫之中,這是一個顯著的特點。

繪畫成為商品非始於「海派」,早在「揚州八怪」時,不少畫家就以賣畫為生。【鄭板橋集】中就有「板橋潤格」的記載。到鹹豐、同治、光緒年間,所有寓滬畫家,如張子祥、任熊、趙之謙、任伯年、虛谷、吳昌碩,沒有一個是例外的,他們都以鬻畫為生。當時著名的書畫店也不少,這正說明近代畫家是以近代資本主義經濟發展為背景的。

「海派」藝術家,他們不受舊藝術的束縛,在師造化的基礎上,從生活中提煉汲取題材,從內容到形式,創造了一種新的畫風、新的格調,把傳統的中國畫推向近代化。「海派」藝術是在特定歷史條件下形成的,對中國近代美術史作出了自己應有的貢獻,它的革新精神是可貴的,也是值得我們借鑒和學習的。