那日傍晚,或者說,那些天的每一個黃昏,每當我從清江河水裏探出頭來,遊向岸邊的時候,就聽見站在岸上的那人對我大聲喊道:「你在水下看見了什麽?」在他的喊叫聲中,我不由得加快了劃水的動作,卻時常感覺原本清淩淩的河水,瞬間化成了一件濕重的大氅,黏糊糊,脫不得,直拽著我朝河底沈去:「水下有一把太師椅,有一位穿著戲服的老太婆,正在水底唱戲……」明知這是李修文在誆我,但一次又一次,我竟也有了這樣的錯覺幻念:總感覺真的有人在水底唱戲,聲波一浪一浪廓展開來,鼓噪著我的耳膜。

這是發生在二十年前的一幕。綢緞一般清冽的清江水,還有黛山、巉巖、寺廟和猴群。我和李修文結伴去長陽寫作,住在一座名為「猴島」的半島上,對外宣稱「閉關」,其實是在為各自陷入困境的寫作尋找出路。

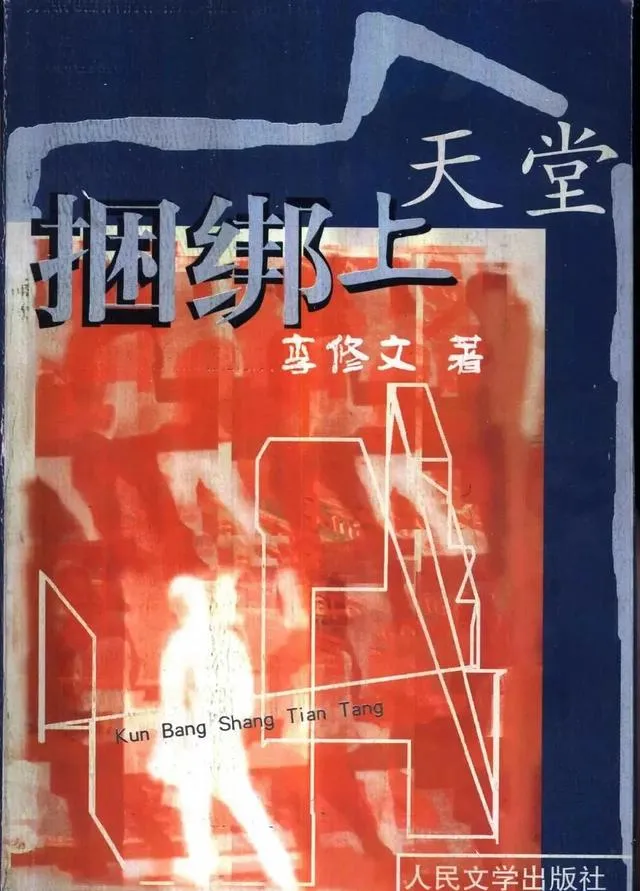

每天晌午,都有幾只調皮的獼猴垂掛在我們入住的房檐外面,探頭探腦,一臉驚詫地窺視著室內。我們在它們來回晃悠的身影中起床,然後來到岸邊,急迫地盼望著負責我倆夥食的艄公,搖著小船,慢悠悠地逆流而上,從堤壩那端送來我們一天所需的食物(通常都是白肉燉蘿蔔或馬鈴薯);而到了一天行將結束的時候,我們各自檢點自己滾燙的膝上型電腦,發現寫下的文字並沒有增加(通常還會減少許多)。毫無意義的生活就這樣日復一日地向前推進著,轉眼已經將近一個月了。有一天,李修文來到我趴著寫字的床沿邊,在我身後來回走動,直到我惱火地轉身擡頭問他:有事嗎?修文欲言又止了好一會兒,才說道,你不覺得我們這樣很無聊嗎?每天除了面對一群猴子,幾乎見不到一個人影。經他這樣一講,或者說,某個顯而易見的泡影被他無情地捅破之後,我頓時也感覺到無聊起來。其時,李修文剛剛出版了兩部蜚聲文壇、席卷書市的長篇小說:【滴淚痣】和【捆綁上天堂】,讀者和出版界都在翹首期盼著他的「愛與死亡三部曲」之三的面世,但外界很少有人知道,那時候的他,已經陷入到了對自我寫作的深度懷疑中。

「活在難度中」,是李修文信任的一條人生法則。從我認識他起,他好像就一直在解決各種各樣的生活難題,從沒完沒了的家庭瑣事或朋友們的生活瑣事,到寫作中反復遭遇的溝壑或陷阱。因此,我們很難見到他閑適、無所事事的情貌,他總是將自己置放在緊張、馬不停蹄的狀態裏。「還好,長路窮盡之處,總歸會有一座兩座的驛站在等待著我們,這驛站裏哪怕只有閑鍋冷竈,也絕不是讓我們倒頭便拜的諸佛之前,但是,因為我們受了苦,我們便不會被它們虧待,單單那些驛壁上的故人與陌生人之詩,就足以令我們像靠近了爐火一般,在瞬時裏變得熱烈起來。」這是李修文在【犯驛記】裏對自我的安慰,當所有的困厄或苦楚最終被兌換成了詩的時候,人生的困境便於此間歸於釋然。也因此,李修文的寫作美學始終遵循了化苦為美的氣質與原則,他幾乎反對一切「歲月靜好」的文學體貌,而每當他筆下的文字在不經意間被這種體貌稍稍浸染時,他便會極其警覺地跳將起來,扔掉筆,閃身在一旁自省:「世間的語言,何曾只是滔滔言說的工具?它是身世,是情欲,是梁山泊,也是雷音寺……對一個正在開始寫作的人來說,你所信賴的語言,即是你所信賴的生活,拋卻道德,哪怕它是一個惡棍,你也應該向它宣誓,向它效忠。」(【別長春】)基於這樣的認知,李修文透過寫作把自己塑造成了一個有語言潔癖的人,絕不允許在自己的文章裏出現口若懸河的失控局面,他總是想方設法地在短小的篇什裏營造出長情的效果,而這樣效果往往對應於他對人生的理解:生命苦短,值得憐惜,而尤其值得珍惜的是,那一縷縷飄拂在曠野裏的世間情誼——

就是這些人:病危的孩子每天半夜裏偷偷溜出病房看月亮,囊中空空的陪護者們想盡了法子來相互救濟,被開除的房產經紀在地鐵裏咽下了痛哭,郊區工廠的姑娘在機床與搭訕之間不知何從……

——【山河袈裟·自序】

時至今日,在李修文連續推出了三本厚重的散文集【山河袈裟】【致江東父老】和【詩來見我】之後,圍繞著他的這批作品,我們聽到的最多的議論依然是:他寫得好,但他寫的那些人和事是真的嗎?進而還有人疑問:散文能夠這麽寫嗎?

我見過李修文面對上述疑問所作的各種回答,但我同樣清楚,無論他怎樣回答,類似的疑慮在很多人心裏依然會揮之不去。這是因為人們總是會對自己不曾經受過的生活抱以好奇、訝異,繼而困惑的態度,他們並非不信任作者,而是不信任作者筆下的那些人物、那種生活,尤其是當那種生活以慘烈又深情的面貌呈現出來時,便會讓人感覺猝不及防。

【捆綁上天堂】

李修文

人民文學出版社

2003

一個潦倒的油漆工,真的會寫出「每天醒來,你都不在」——這種愁腸千轉的文字嗎?一位沈屙將死的下崗女工,真的會將一封絕筆信留在病房裏,而信中寫道:「我去死了,你可能會來,也可能不會來,我就只當你會來」——這是真的嗎?雖說「深情可以續命」,但如此深情,一旦藏匿於底層生活的褶皺中,被作者小心細致地翻檢出來時,總會讓人難以承受。凡此種種,李修文在他近年來的作品裏所呈示出來的堅定與決絕,幾近觸目驚心的地步。一方面,我們看到他像一個田野工作者,疾速奔走在黃沙漫漫的邊陲之野,棲息於風雨飄搖的無名客棧和酒肆,那麽多的偶遇,催生出了越來越清晰的命理;另一方面,他也在這樣的行走中忘卻了來時的使命,化身成為這群垢面者中的一員,而且再也難以回到生活的正軌。「羚羊掛角」的美學實踐與「羝羊觸藩」的現實處境,在李修文的筆下被生動地演繹成了他所信奉的人間正道,即,「人民,我一邊寫作,一邊在尋找和贊美這個久違的詞。就是這個詞,讓我重新做人,長出了新的筋骨和關節」(【山河袈裟·自序】)。

「每一個難以啟齒的問題背後,都有一個難以承受的答案。」幾年前,我無意中在網路上看到了這樣一句話,於是,依此反躬自省,發現果然如此。但凡那些被我們所忽視過的絕對真實(我指的是,絕對的痛感或喜感,絕對真切的情感體驗),當我們不得不去面對它們的時候,都會產生出某種「生命中不能承受之輕」的恍惚。從不屑一顧到屏息凝神,並不存在認知上的進步可言,但至少可以讓我們回歸常識。是的,僅僅只是常識,卻也是遮蔽我們眼目的重重霧霾。那麽,對於停筆十年之後又重新拿起筆的李修文來說,他究竟在那段時間裏看見了什麽呢?

讓我們把時光重新拉回到早年的清江河畔,兩個都在寫作中陷入了僵局的男人,各自懷抱著一瓶啤酒,六神不安地坐在「十元火鍋店」門前。下班的人潮、健身的老者、放學的孩童,一波一波消逝在即將彌漫開來的暮色裏。街角背後的廣場已經華燈初上,準備跳「擺手舞」的人群正在集結。而他們還在悶悶地喝酒,卻始終找不到生活的熱情所在。「這是個問題」,這是李修文時常掛在嘴邊的一句話;「可問題在哪兒?」我們都回答不了。從文學到文學,從寫到寫,除了年齡見長之外,什麽都沒有改變。「肯定得改變一下。」那一次,李修文決定只身去走長江,從武漢出發,行進到豐都一帶時,他突然停下來,給我發來一條簡訊:「你在哪兒?」聽說我在長陽時,他便回頭轉來尋我。現在想來,這或許是李修文決定拋棄先前那個作為「小說家李修文」的開始,因為他已經不再信任自己曾經篤信不疑的「文學生活」,不再相信「強勁的想象能夠產生事實」;他厭倦了那些從虛構中產生出來的「文學奇跡」,他需要腳踏實地地去行走,去找尋和見證現實生活裏的奇跡。簡而言之,他需要再一次「開眼」,將目光從書本裏移至塵沙飛揚的生活現場,不再視因迷眼之灰而淌下的淚水為情感之水,而是將熱淚兌換成直通心靈的久旱甘霖。

蓮生就是這樣的奇跡之一,小林也是,老布也是,還有那對賣唱的瞎子、病入膏肓的小黎、患了胃癌的他、瘸腿的他,以及更多的他或她……他們都是。「也許,我該為他作證:他不光沒有不潔和汙穢,相反,他甚至是個潔凈的人。」(【曠野上的祭文】)奇跡就是,當李修文真正走向曠野時,曠野也迅疾地雲集在了他的周遭。他很快意識到,原本以為陌生的那些人,包括那些素來不曾言語的身邊人,其實就是他身體的一部份,他的五臟六腑,他的手足,甚或幻肢,重新感觸和撫摸它們就是奇跡,重新將這些曾經散軼在四處的器官歸攏和並置就是奇跡。若是放在從前,「見眾生」興許還是一個沈重而宏大的命題,但對於現在的李修文來講,不過是「青青翠竹」與「郁郁黃花」罷了。

飽滿、熱烈、深情,博學而豐沛,用上述這些詞匯來形容李修文的作品風格都是成立的。作為這些年來互為見證的文學同道,我很少見到比他更為苛求自己的寫作者,他從來都是字斟句酌,刪了又寫,寫了又刪,他的文章看似一氣呵成,其實都是殫精竭慮的結果。「有何勝利可言?自從回到原籍,已經十幾年過去了,寫出過一些小說,更多的時候則是什麽都沒寫,真相是,什麽都寫不出」;「認輸吧。唯有先認輸,再繼續寫,繼續挺住……沒有別的法子。」李修文在【別長春】裏的自我供述,並非誇張之言。據我所知,那些年裏,他多麽熱衷於在電腦裏事先列出將要寫下的小說標題,如果不點開這些建好的文件,你會以為他已經寫出那麽多的小說,而事實上,標題之下皆為空白。我甚至懷疑,他就是以這種「自欺」的方式,滿足了自己對寫作的熱望,度過了一個又一個艱難的午夜:熒屏在閃爍,煙灰兀自落入鍵盤,這不著一字的夜晚漫長得令人心驚肉跳。但這就是最基本的真相,無須旁人來見證,因為寫作者一旦認定這是命,那麽,他必得用耐心去順應和捍衛這樣的命。

李 修 文

在李修文輟筆不再寫作的那些年裏,我們還是會像先前那樣聚聚分分,但每次酒後的話題已經發生了變化,才華不再是我們感興趣的,我們談論得最多的是人,也就是後來出現在他作品裏的那些形形色色的人物。在醫院的陪護經歷、在劇組裏遭逢到的奇人異事,以及沈澱在記憶裏的故土親人,它們構成了李修文與人類打交道的三條主要通道,事實上,每一條通道都可以徑直「見眾生」。值得欽佩的是,李修文卻從這些雜蕪散亂的群落裏抽絲剝繭,厘清了一條閃閃發光的人類「金線」,並用這根金線編織出了一個久違的詞:人民。而良知、道義、堅執和慈善,則是附著在這個詞匯周遭的光暈。但老實講,在真正指認出這個詞匯之前,李修文也曾有過猶豫,畢竟我們已經將它遺忘了太久,以致蒙上太多的塵垢。譬如那個「老路」,我可能是最早從李修文口裏聽到關於他的故事的人之一,一個生活中的失敗者,一個只能在半夜裏在圍墻上塗塗畫畫的油漆工,他何以擔得起「人民」二字?「每次醒來,你都不在。」當這個故事被李修文以此為題寫出來時,我馬上意識到,一個全新的寫作者重新回到了我們身邊。

從看見到指認,到最後精準地說出,對於每一位寫作者而言,從來都不是一樁容易的事情,不可能一蹴而就。李修文花了十年多的時間。若是考慮到他當時是在盛名之下主動疏離文壇的,則更能顯示出他這樣做的意義所在。很多年前,我們曾在一起探討過雄心和野心之於寫作者的重要性,但那時我們都還活在經驗的世界裏,是文學的經驗在左右著我們的筆,我們還不曾思考過,有一種更博大的更廣闊的人生經驗在前方等待我們,去發掘、開墾和穿越。從被迫的生活到主動地投入生活,當文學經驗逐漸淡化的時候,生活的經驗才會粗暴地敲斷我們原有的筋骨,喝令嶄新的筋骨從流著膿血的地方重新生長出來。必須有過這種疼痛的過程,你才能感知到,活著就是這樣一個承受其苦的過程,而這些苦,無論是自找的,還是找上門來的,都推諉不得。李修文後來就將自己砸爛了砸碎了,拋於曠野,他一定是在曠野之上有過這般驚訝的發現:原來,這世上居然有這麽多和自己一樣,拖著殘肢或幻肢在絕境裏行走著的人,他們風塵仆仆,全然一副逆來順受的樣貌。所謂「心中有美,卻苦於贊美」,說的就是他們,只是他們正在喪失了言說和表達苦難的能力。但真實的情況卻往往是,說出苦難甚至吐出了苦膽,也不一定能讓心中之苦就此消弭。因此,寫作在這裏就變成了一件稀釋生活之苦的行徑,至少,對於寫作者而言,它可以減緩我們心靈的鈍化過程,由此獲得與命運和解的機會。

「投荒萬死鬢毛斑」「仗義每多屠狗輩」,這才是人間真相:「你是不知道,聽完她的話,我的心裏有多疼,我把手按在自己的胸口上,問她:窮有罪嗎?她答:窮有罪。」(【我亦逢場作戲人】)從前我們不忍卒視,或者說不敢正視的東西,再也不允許我們顧左右而言他了,當這一刻來臨之際,才是生活的真相逼近之日。有時候,我也會想,難道這就是生活的全部麽?可是,思來想去,都難以繞過人生裏巨大的道場:煉獄。「人這一世,苦啊!舉目四望,何處不是遮了我們耳目的業障?」在【墓中回憶錄】裏,李修文借唐伯虎之口如此抒懷,道在屎溺,造物主何曾放過任何一個執道者?所以,我們大可以視「屎溺」為道場,去坦然經受,並「詠而歸」,而不必再去強求所謂「沂水」。從這個意義上看,李修文寫下的那些文字,刻畫的那些人物,真的無須我們用某種潛在的文體來局限它們,小說也罷,散文也好,都是「雜俎」,都是「怪談」,都是我們人生的情狀。

而對於我來講,這麽多年來,身邊始終伴行著這樣一位清醒睿智的文學同道,無疑是一件莫大的幸事。「高歌酒市非狂者,大嚼屠門亦偶然。車馬同歸莫同恨,古人白頭盡林泉。」(羅隱【黃鶴驛寓題】)曾在羅隱們身上印證過的命運,也必將再一次在我輩身上得到印證。關於這一點,李修文曾有過深刻的自省:「呔!後生小子李修文……此番前來與你相談,不過是我動了凡心,起了妄念,以為人間仍有知我解我之人,可是,我見你始終瞠目結舌,心中便已數次暗道了不好,說不定,我之輕言細語,偏偏被你當作了當頭棒喝,我之電光石火,卻又一再被你輕易放過,這也不怪你,這也不怪我,人間天上,終究都是自說自話,就像我,我以為的出神入化,弄不好只是把眼睛蒙上了的畫地為牢;就像你,看上去的冥頑不化,弄不好恰恰是看清了一個我自己也沒看清楚的我,到頭來,人間天上,無非是:你去找你的下榻處,我去回我的桃花塢。」(【墓中回憶錄】)這實在是一段精彩至極的內心獨白,在我看來,這段話應該視為李修文寫作【詩來見我】這本書的核心趣旨,因為無論我們多麽自以為是,其實也只是在用自我的見識,甚或偏見,去朝覲那一個個偉大的靈魂,而在這一次次的朝覲過程中,我們自身的靈魂也得到了一遍遍洗禮。

猶記得在武漢疫情的那段日子裏,每天子夜分時,我們準時上線「對飲」,各自匯報著這一天是怎樣度過的。當渾圓的生活被壓縮成了生存的扁平狀時,生命意義才現出它神秘的紋理,而且越來越清晰,它不再是以獨活的方式,而是以相互守望的方式呈現出來。我知道,就是在那樣逼仄的生存境遇之下,李修文開始檢索那些一直以來沈睡在他內心深處的一簇簇幽謐之光,它們是詩,也是詩人,合在一處便成了無畏的暗夜行者。「我根本不在今時今日,而是置身在了唐朝的藍橋驛中,再過一陣子,等雪下得小一點,元稹就會來,白居易也會來。」(【犯驛記】)這樣的沈浸感,不僅引導著作者,也引導著我們度過了那些苦不堪言的日子。

「終於理解了美/由苦難造就/卻盤旋在苦難之上/大地上並不存在廢墟/人世間也沒有廢物/一種波瀾壯闊的美/在溝渠中洶湧。」(【航拍生活】)我在手機上翻出這首寫於當時的詩,在心中默念著。呔,修文,清江河底哪裏有什麽太師椅,唱戲的人不過是那位每天給我們投食的艄公,猶記得,那天黃昏,滿面胡茬的他蹲在岸邊,使勁拍打著湛藍的水面,嗚咽道:「老子吃了一輩子馬鈴薯,如今卻還要吃官司……」

2023年7月17日

張 執 浩

x

點選書封,即可購買

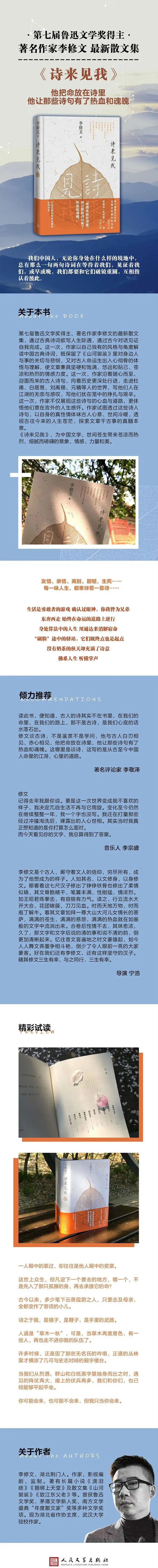

本書是魯迅文學獎得主、著名作家李修文的最新散文集,透過古典詩詞敘寫人生際遇,透過古今對話見證自我完成。這一次,作家以自己獨有的風格與角度解讀中國古典詩詞,既保留了【山河袈裟】裏對身邊人與事的關切與悲憫,又對古人命運生出入心徹骨的體悟與理解,使文章兼具堅硬和飽滿、悠遠和貼己、蒼涼和熱烈的情感力度。這一次,作家沿著隨心而至、迎面而來的古人詩句,向著歷史更深處行進,走進杜甫、白居易、劉禹錫、元稹等人的世界,寫他們人在江湖的無奈與感嘆,寫他們猶在籠中的掙紮與艱辛。這一次,作家不僅展現這些詩句的心血與道路,更體悟他們意在言外的人生感懷。作家試圖透過這些詩人詩句,以自身的真性情體味古人心意、世間冷暖,透視古往今來的人生蒼茫,探索文章千古事的真髓本意。

作家將一首首古詩與當下的個體生命與人生際遇相連線,感知每個人身上那份掙紮於生活時產生的勇氣與赤誠。因此,書中詩句便不再限於意境中的優美,而是與命運融合時的「如是我聞」,亦或是「料青山見我應如是」時的頓悟。詩由遠走近,由古向我,由物及心,比坐在花前月下、歲月靜好中讀到的唐詩宋詞更透徹、更貼己。這份已經融進作家血液中的詩句和詩意,在「我」之命運與悲苦中的印證,亦是中國古詩千百年來不斷被唱誦、記憶、感動的靈魂根本。

【詩來見我】,為中國文學、世間蒼生帶來蒼涼而熱烈、細膩而磅礴的意象、情感、力量和美。